9月に突入し、今年もあと3か月余りとなりました。

9月に突入し、今年もあと3か月余りとなりました。

今年は新型コロナウイルスの感染が広まり、感染対策としてマスクの着用が日常的になりました。マスクの着用により体に熱がこもりやすくなったり、外出自粛による体力低下などの影響もあり、今年は前年と比べ熱中症による救急搬送者数が増加しているようです。

9月は雨や台風が多く、湿度が高くなることもあり、まだまだ熱中症に注意が必要です。

熱中症とは、高温多湿の環境に長くいることで体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、めまい、痙攣、頭痛などのさまざまな症状を起こす病気です。

熱中症といえば、炎天下に長時間いた、真夏の暑い中運動していたといったケースを想像するかもしれませんが、実際はこのような場面ばかりではありません。屋外だけでなく、家の中でも室温や湿度の高さから熱中症にかかることもあるのです。

熱中症の対策として、こまめに水分補給をすることを意識しましょう。熱中症は、体から水とともにナトリウムなどの塩分も失われている脱水状態であるため、速やかな水・塩分補給が必要です。

予防、日常生活における水・電解質(ナトリウムなどの塩分)補給であればスポーツドリンクでも十分ですが、今回はCMなどでも見かける、軽度から中等度の脱水状態に適しているとされる経口補水液OS-1について紹介します。

OS-1は、電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液で、「消費者庁許可個別評価型 病者用食品」の表示許可を受けています。

スポーツドリンクよりも電解質を多く含み(Na:50mEq/L)、水と電解質の吸収を速めるために糖質は低い組成となっているため、若干塩味が強いです。1日の目安摂取量は、成人(高齢者を含む)であれば1日500ml~1000mlとなっています。

液体を飲み込みにくい高齢者にはゼリータイプがおすすめです。OS-1ゼリーはドリンクタイプよりも塩味を感じにくいため、味で嫌がるお子様にも飲みやすく、こぼれにくいためスプーンに乗せて一口ずつ飲ませるにも適しています。病院や調剤薬局、ドラックストアなどで入手できるので、万が一に備えて常備しておくとよいかもしれません。

朝、晩は涼しくなってきましたが日中はまだまだ暑い日々が続いています。気温差が大きいと熱中症の発症リスクともなりますので、ぜひ水分補給、体調管理を心掛けてください。

薬剤部 KF

9月に入り朝晩は風が心地よく感じますが、昼間はまだ暑さが続いています。

9月に入り朝晩は風が心地よく感じますが、昼間はまだ暑さが続いています。

デイサービス ドリームがあるドリームガーデン倉敷では、午前・午後に外気温が30度を超えたら、館内放送でエアコンの利用と水分摂取を促しています。この放送が流れると、意識して水分を摂っていると言われる入居者様もいらっしゃいます。朝9時からすでに「外気温が30度となっています」、午後1時には「外気温が35度になっています」、そんな放送を毎日聞いていると、いつになったら涼しくなるのかと思ってしまいます。9月になってもまだまだ残暑が厳しいようです。しかし、そうは言っても、暦の上ではもう秋です。秋と言えば、食べ物がおいしい季節ですね。柿、梨、ブドウ、栗、さつまいも・・・

デイサービス ドリームがあるドリームガーデン倉敷では、午前・午後に外気温が30度を超えたら、館内放送でエアコンの利用と水分摂取を促しています。この放送が流れると、意識して水分を摂っていると言われる入居者様もいらっしゃいます。朝9時からすでに「外気温が30度となっています」、午後1時には「外気温が35度になっています」、そんな放送を毎日聞いていると、いつになったら涼しくなるのかと思ってしまいます。9月になってもまだまだ残暑が厳しいようです。しかし、そうは言っても、暦の上ではもう秋です。秋と言えば、食べ物がおいしい季節ですね。柿、梨、ブドウ、栗、さつまいも・・・ 『秋の味覚』と言うことで、デイサービスでは、ブドウの『壁画』と『置き飾り』を作りました。壁画作りでは、1粒1粒同じ大きさになる様に丸めて作り、美味しそうな巨峰やマスカットがたわわに実っています。置き飾り作りではフェルトを丸く切って、1粒1粒ブドウの粒を手縫いで縫い合わせて作りました。今は裁縫をする機会は少ない様ですが、昔は色々な物を手作りされていた利用者様が多く、「難しいな」「上手にできんな」と言われながらも、みなさん上手に縫い合わせておられ、さすがです! とてもかわいいブドウの置き飾りが出来上がりました。1房5000円の高級巨峰に見えませんか?(笑)

『秋の味覚』と言うことで、デイサービスでは、ブドウの『壁画』と『置き飾り』を作りました。壁画作りでは、1粒1粒同じ大きさになる様に丸めて作り、美味しそうな巨峰やマスカットがたわわに実っています。置き飾り作りではフェルトを丸く切って、1粒1粒ブドウの粒を手縫いで縫い合わせて作りました。今は裁縫をする機会は少ない様ですが、昔は色々な物を手作りされていた利用者様が多く、「難しいな」「上手にできんな」と言われながらも、みなさん上手に縫い合わせておられ、さすがです! とてもかわいいブドウの置き飾りが出来上がりました。1房5000円の高級巨峰に見えませんか?(笑)

和につながることは、数々の研究で証明されています。定期的に運動することが大切で、週に2回以上運動している人はストレスや不安とほぼ無縁と言われています。ランニングなどの有酸素運動を20分ほど、もしくは散歩に出かけるだけでもストレスを抑える効果は望めるとのことです。

和につながることは、数々の研究で証明されています。定期的に運動することが大切で、週に2回以上運動している人はストレスや不安とほぼ無縁と言われています。ランニングなどの有酸素運動を20分ほど、もしくは散歩に出かけるだけでもストレスを抑える効果は望めるとのことです。 勉強会後には、「自分の便の状態を確認したことがなかったから今後は気をつけてみよう。」、「しっかり水分を摂るようにしないといけないな。」と感想をいただいたり、排便しやすい姿勢について確認をされたりと、興味を持っていただけました。

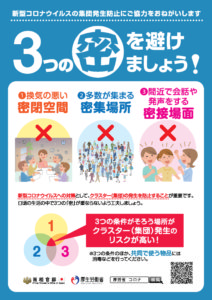

勉強会後には、「自分の便の状態を確認したことがなかったから今後は気をつけてみよう。」、「しっかり水分を摂るようにしないといけないな。」と感想をいただいたり、排便しやすい姿勢について確認をされたりと、興味を持っていただけました。 もう何か月も新型コロナウイルス感染症のニュースを見ない日はありません。感染しているかを調べる検査としては、テレビなどでもよく聞くPCR検査がありますが、他にどんな検査があるのか紹介したいと思います。

もう何か月も新型コロナウイルス感染症のニュースを見ない日はありません。感染しているかを調べる検査としては、テレビなどでもよく聞くPCR検査がありますが、他にどんな検査があるのか紹介したいと思います。 連日、猛暑が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?

連日、猛暑が続きますが、いかがお過ごしでしょうか? 今年も例年以上に残暑🎐厳しく、皆さまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか?

今年も例年以上に残暑🎐厳しく、皆さまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか? 岡山県老人保健施設協会が老人保健施設職員相互派遣事業〈支え合い〉システムを創設することになり、派遣職員として登録する為に、8月17日、研修会に参加してきました。この〈支え合い〉システムは、老人保健施設でクラスターが発生した場合、職員が感染して人手が不足する事も考え他の施設から職員を派遣する支援制度です。

岡山県老人保健施設協会が老人保健施設職員相互派遣事業〈支え合い〉システムを創設することになり、派遣職員として登録する為に、8月17日、研修会に参加してきました。この〈支え合い〉システムは、老人保健施設でクラスターが発生した場合、職員が感染して人手が不足する事も考え他の施設から職員を派遣する支援制度です。