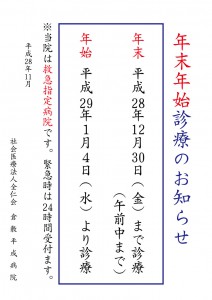

平成28年度年末年始の診療ですが、12月30日(金)の午前診療をもちまして、年内の外来診療は終了となります。

平成28年度年末年始の診療ですが、12月30日(金)の午前診療をもちまして、年内の外来診療は終了となります。

年末年始の万が一の急な怪我や体調不良がありましたらご連絡ください。(086-427-1111)

緊急対応をしている場合もございますので救急外来は待ち時間が長くなる場合もあります。事前にお電話での受診確認をおすすめしております。

平成29年は1月4日(水)より通常通り外来診療を行います。

秘書広報室

皆さん、『世界糖尿病デー』をご存知ですか?

糖尿病は今や世界の成人人口のおよそ8.8%となる4億1500万人が抱える病気です。

世界糖尿病デーは、2006年12月に国連によって定められました。ちなみに11月14日は、1921年に世界で初めてインスリン抽出に成功したカナダ人医師、フレデリック・バンティングの誕生日です。世界糖尿病デーのキャッチフレーズは「Unite for Diabetes(糖尿病との闘いのため団結せよ)」、シンボルマークはブルーサークル。青は国連や空を、輪は団結を表しています。

糖尿病の治療では、自己管理が重要な役割を担います。全世界で協力し合いキャンペーンを実施することで、糖尿病に対する社会的な関心を高め、糖尿病の治療と糖尿病合併症の予防に積極的に取り組み、コントロールする意欲を高めようという狙いがあります。

11月14日は国連及び主要国で様々なイベントが開催されます。日本でも各地で著明な建造物をブルーにライトアップして、街頭での啓発活動を実施しています。岡山で行われるライトアップイベントの詳細は下記をご覧下さい。ライトアップされた建物を眺めながら家族や周りの方々と一緒に、糖尿病や健康について考えるきっかけにしてみて下さい(^^)

糖尿病療養指導士(薬剤師) なか

11月6日(日)に1000名を超える方々にご参加いただき、大成功だった「第51回のぞみの会」ですが、この日の模様が11月8日(火)の山陽新聞朝刊倉敷・総社圏版に紹介されました。

11月6日(日)に1000名を超える方々にご参加いただき、大成功だった「第51回のぞみの会」ですが、この日の模様が11月8日(火)の山陽新聞朝刊倉敷・総社圏版に紹介されました。

また、同8日の倉敷ケーブルテレビKCTニュースでも紹介されました。

ケーブルテレビのニュースでは、リハビリセンターの医師紹介の様子や、ふれあい広場での「物忘れチェック」「作品展示」の様子など様々な場面が紹介されていました。

来年の第52回のぞみの会は平成29年11月5日(日)を予定しています。

秘書広報室

このたび、明日11月11日(金)放送のNHK松山放送局制作の番組「四国羅針盤」『“女性活躍”のかげに潜む病~急増!働き盛りの子宮内膜症~』より取材依頼を受け、当院婦人科太田郁子医師が出演することとなりましたのでご案内いたします。

このたび、明日11月11日(金)放送のNHK松山放送局制作の番組「四国羅針盤」『“女性活躍”のかげに潜む病~急増!働き盛りの子宮内膜症~』より取材依頼を受け、当院婦人科太田郁子医師が出演することとなりましたのでご案内いたします。

番組案内には「働く女性たちの体に異変が起きている。激しい月経痛を引き起こす「子宮内膜症」が急増しているのだ。女性の10人に1人がかかると推定され、重症になると不妊につながる恐れがある。最近の研究でがんに進行するリスクが高いこともわかってきた。発症のピークは働き盛りの20代後半から30代前半で、忙しさを理由に症状を放置し深刻化するケースが多い。子宮内膜症の最新情報を取材し、女性の健康に配慮した働き方を考える。」との記載があります。

岡山県内での放送予定はなく、四国四県での放送となっています。

秘書広報室

革命中の通所リハビリテーションです。

「もっと利用者さまに提供できるサービスメニューを増やしたい! 利用者さまの潜在能力をもっと引き出したい」という思いから、プログラム内容の変更と部屋のレイアウトの変更に取り組んでいます。その取り組みを全5回連載しています。

前回の記事は→倉敷総合ケアセンター(倉敷老健)通所リハビリテーションの新たな試み

倉敷総合ケアセンター(倉敷老健)通所リハビリテーションの新たな試み

~リハビリ意欲が高い方編~

倉敷総合ケアセンター(倉敷老健)通所リハビリテーションの新たな試み

~認知症状を有する方々と職員の笑顔が溢れる部屋づくり~

倉敷総合ケアセンター(倉敷老健)通所リハビリテーションの新たな試み

~動作介助が必要な方に対する穏やかで専門的な在宅生活支援~

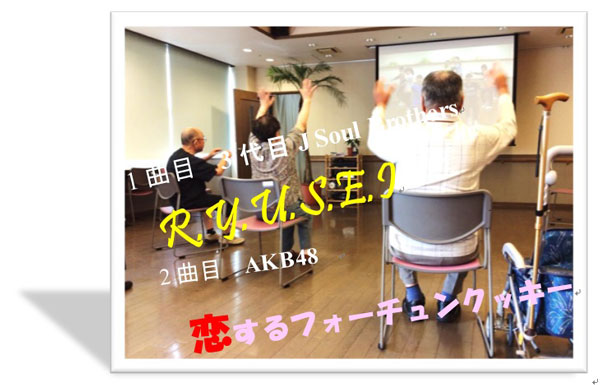

最終回となります今回は一番大きな部屋についてご紹介致します.

この部屋は1人暮らしの方から生活に介助が必要な方まで、毎日約100名程度の利用者が来所されています。100名となると驚かれる方も多いと思います。しかし、100名だからこそ出来るプログラムを意識し笑顔で楽しくをモットーに日々研鑽を行っています。

このお部屋には一番多く職員を配置し、ご利用の方に少しでも楽しんでいただけるようプログラムを行ってきました。しかし、「ご利用の方に目が行き届いてないのではないか」などのご指摘や職員から「もっと利用者さまと関わりたい」という声が上がりました。そこで、より利用者さまに寄り添い心・体・生活に特化したやさしく・専門的なリハビリを提供するという目標を掲げました。

そのために、職員と利用者がもっと密に関われるよう7月から新たな試みとして利用者の心身の状態に合わせ部屋を3つのユニットに分けました。

このユニット編成によって、以前より職員が利用者さんと関わる時間が多くなりました。利用者さんからも職員と関われる時間が増え嬉しいといったお声も頂いています。他にも、その方にあったペース・能力に応じた体操を行うことによりプログラムに参加している充実感や意欲を感じていただくことができます。

ではいったいどんなプログラムをしているのか、簡単に説明していきたいと思います。

まずは各体操についてご紹介します。

○準備体操

朝一番に体の準備体操として通所リハビリテーションのリハビリスタッフが作成した体操を実施しています。皆さんに体操が始まる前に気持ちを高めて頂くために、NHK連続テレビドラマ小説『あまちゃん』のオープニングテーマソングをかけさせていただいています。今では体操が始まる合図となっており、曲が流れると自然と背筋が伸び利用者さんから手拍子をされています。

朝一番に体の準備体操として通所リハビリテーションのリハビリスタッフが作成した体操を実施しています。皆さんに体操が始まる前に気持ちを高めて頂くために、NHK連続テレビドラマ小説『あまちゃん』のオープニングテーマソングをかけさせていただいています。今では体操が始まる合図となっており、曲が流れると自然と背筋が伸び利用者さんから手拍子をされています。

○その方にあった体操

この体操は各ユニットの体操となります。理学療法士がそのユニットに合った体操を作成し、取り入れています。そのため、体操についていけない方も以前より軽減し利用者さまの参加率も向上や片麻痺の方も一生懸命体操をされていたりと利用者さまの変化に私たち職員も驚きがありました。

○えん下体操

食べる時に使うのは口の筋肉だけではありません。姿勢を正し目で見て箸やスプーンを持ち口まで運ぶ。その時、手だけでなく頭を支える首や肩の筋肉、腕や肩の筋肉がスムーズに動いています。 また、むせた時は背筋や腹筋、そしてしっかり足を地面につけてふんばる筋肉も必要となります。そうです!食べる時には全身の筋肉を使用しています。この一つでも欠けてしまうと食べる事が困難になり誤嚥しやすくなります。誤嚥せずおいしく食事をする為に、食事の前に嚥下体操=食べる時に必要な筋肉の体操を取り入れることが重要です。この部屋では嚥下体操を職員と一緒に体操に取り組むことで参加率の向上に努めています。

また、むせた時は背筋や腹筋、そしてしっかり足を地面につけてふんばる筋肉も必要となります。そうです!食べる時には全身の筋肉を使用しています。この一つでも欠けてしまうと食べる事が困難になり誤嚥しやすくなります。誤嚥せずおいしく食事をする為に、食事の前に嚥下体操=食べる時に必要な筋肉の体操を取り入れることが重要です。この部屋では嚥下体操を職員と一緒に体操に取り組むことで参加率の向上に努めています。

嚥下体操について詳しい内容は→「はじめよう!やってみよう!口腔ケア」

次に認知症プログラムをご紹介します。

○認知症予防トレーニング

通所リハビリテーションではからだの休憩も兼ねて諏訪東京理学大学教授の篠原菊紀先生監修の脳トレーニングDVDを教材に脳活性に取り組んでいます。

皆さんに普段の生活では使いにくい所を刺激し、認知機能低下やアルツハイマー型認知症の予防を目指します。やさしい計算問題から記憶力・注意力を高める問題・立体のパズル課題などに挑戦し、難問でも大きい声で○○!!と答える方も中にはおられます。

○創作活動

以前にもまして充実した内容に変更しました。季節にあった創作をメインに壁画やカレンダー作りなどを行っています。ユニットごとに役割分担を決め個々の能力を生かせるように支援をおこなっています。以前は創作活動に積極的でなかった利用者さんもだんだんと自主的に参加されるようになってきました。また、利用者さんから創作のアイデアを頂くことも多く創作の幅を広げて頂いています。作成したものは部屋に展示させて頂いたり自宅へお持ち帰りして頂いたりされています。お持ち帰って頂いた創作物に対してご家族から「こんな力があったんだ」や「カレンダー使ってます」など嬉しいお言葉を頂いています。

以前にもまして充実した内容に変更しました。季節にあった創作をメインに壁画やカレンダー作りなどを行っています。ユニットごとに役割分担を決め個々の能力を生かせるように支援をおこなっています。以前は創作活動に積極的でなかった利用者さんもだんだんと自主的に参加されるようになってきました。また、利用者さんから創作のアイデアを頂くことも多く創作の幅を広げて頂いています。作成したものは部屋に展示させて頂いたり自宅へお持ち帰りして頂いたりされています。お持ち帰って頂いた創作物に対してご家族から「こんな力があったんだ」や「カレンダー使ってます」など嬉しいお言葉を頂いています。

通所リハビリテーションをご利用される方々は、リハビリをしてもっと歩けるようになりたい!在宅生活を継続したい!とリハビリへの意欲が高い方がたくさんおられます。

この部屋にも起立台・平行棒など自主トレーニングのスペースを設けており、いつでも自主トレーニングに取り組むことができます。

しかし、どんなトレーニングをした方がいいのかなど心配な方も多いと思います。通所リハビリテーションでは、日々の生活の中で動きにくい等の問題に対して評価を行い必要に応じて本人にあった自主トレーニングプログラムをご提案します。

このようにその人にあったプログラム提供を大切にし、いつまでも健康に過ごしていただけるよう支援をしています。

8月より5回連載しましたが、いかがでしたか?皆さんに現在の通所リハビリテーションの良さや使いどころが伝われば幸いです。

今後も通所リハビリは「地域の方の為に」をモット―にどんどん改革を行ってまいります。こうご期待!!

倉敷総合ケアセンター(倉敷老健)通所リハビリテーション

川原菜々恵(介護福祉士) 大段裕貴(理学療法士)

11月6日(日)に開催された第51回のぞみの会は、爽やかな秋晴れの中、約1000名もの方々にご参加いただき、大成功で閉会致しました。

11月6日(日)に開催された第51回のぞみの会は、爽やかな秋晴れの中、約1000名もの方々にご参加いただき、大成功で閉会致しました。

午前の部のステージは、医師から勉強会勉強会や特別講演、体験発表、「教えちゃいます健康法」など、どれもためになったり、じんわりと心あたたまるものだったり会場が一つになったのを感じました。

そして、勉強会終了後は皆さんお待ちかねのお弁当! 今年のお弁当のテーマは「笑顔と元気の絆弁当」とおやつの「ポパイも食べたい!ほうれん草ケーキ」でした。 お味の方は如何だったでしょうか?皆様笑顔で召し上がっていただけていたように思います。

午後からのふれあい広場では、ポスター展示や、患者様、利用者様が作成した作品の展示、健康チェックやスタンプラリー等々皆様としっかりふれあい盛り上がることができました。作品展示もたくさんの方からご協力いただき、どうもありがとうございました。

私たち実行委員は再生紙のコースターのエコアートとシールラリーを中心に準備を進めましたが、楽しんで参加していただけましたでしょうか?今年の景品はぜっとくんのボールペンと防災ブランケット、スマイルキッチンの割引券でした。皆様のお役に立つような作品や景品を持って帰っていただけるよう、全員で案を検討・作成いたしましたので、喜んでいただけましたら幸いです。

これまで参加していただいた方々や協力してくださった地域の方々のおかげで毎年このような素敵な会を開催することができていることに感謝いたします。参加してくださった皆様の「良かった」「ありがとう」の声を励みに、来年もより一層素晴らしいのぞみの会になるよう職員一同頑張りますので、またのお越しをお待ちしています。今年もどうもありがとうございました。

★第52回のぞみの会 平成29年11月5日(日) 9時30分~14時★

第51回のぞみの会実行委員 総合美容センター M

昨年に引き続き参加したゆるキャラグランプリ2016で、今年は総合274位/1421体、企業・その他部門106位(8970pt)の大躍進でした!2015年:総合707位(2566pt)

地域のイベントなどでも、「ぜっとくん!」とお声掛けいただけるようになり、愛してくださる方が増えつつあるのを感じます。今後も東奔西走、全仁会の一員としてがんばります!応援まことにありがとうございました。

ゆるキャラグランプリ2016結果発表のホームページはこちらです

秘書・広報室

ある日、高齢の患者さんのご家族から、「食べ物を噛むことや飲み込むことが難しく、食事が進みにくいため、在宅で食事をさせるのが不安です。」という相談を受けました。このような在宅で介護をされる方はまず、かかりつけの病院を受診して、嚥下の状態を診察してもらい、適した食事の形態を知ることが一番重要となります。しかし、嚥下しやすい食材の調理方法や介護食の作り方などがインターネットで簡単に手に入るようになったとはいえ、毎日手作りで適した固さや形状の介護食を作るのは大変だと思われる方も多いのではないでしょうか。そういった方が手軽に利用できる市販品の介護食として「ユニバーサルデザインフード」があります。ドラッグストアやスーパーマーケットで購入でき、高齢者や病気療養中の患者さんなど「噛む力」「飲み込む力」が弱っている方に向けた調理済み食品です。「硬さ」や「粘度」の規格により4区分に分け表示し、食べやすさに配慮しています。

そもそもユニバーサルデザインとは、文化・言語・国籍の違いや老若男女といった差異、障害の有無を超えて多くの人にとって使いやすい施設・製品・情報の設計のことをいいます。食事の分野でも、介護用加工食品として、日本介護食品協会が「ユニバーサルデザインフード」を作成しました。

規格は、軟らかさや滑らかさによって「区分1:容易に噛める」「区分2:歯ぐきでつぶせる」「区分3:舌でつぶせる」「区分4:噛まなくてよい」の4つに区分され、数字が大きいほど軟らかくなります。各商品のパッケージには、ユニバーサルデザインフードのロゴマークと区分数値、区分形状が表示されています。この他にも飲み物や食べ物に加え混ぜるだけで簡単に適度なとろみをつけることが出来る、とろみ調整食品もあります。

●区分1 容易に噛める

噛む力の目安:かたいものや大きいものはやや食べづらい

飲み込む力の目安:普通に飲み込める

●区分2 歯ぐきでつぶせる

噛む力の目安:かたいものや大きいものは食べづらい

飲み込む力の目安:ものによっては飲み込みづらいことがある

●区分3 舌でつぶせる

噛む力の目安は:細かくてやわらかければ食べられる

飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらいことがある

●区分4 噛まなくてよい

噛む力の目安:固形物は小さくても食べづらい

飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい

このように噛む力や飲み込む力によって区分されており、形状が分かりやすくなっています。咀しゃくや嚥下状態にあったユニバーサルデザインフードをみつけて、毎日の食事が楽しくなるように活用してみるのもいいですね。何を選んだらよいかわかりにくい、低栄養や食事が進まないなど、お困りの際は当院管理栄養士までお気軽にご相談ください。

栄養科 管理栄養士 K.M

現在、予防リハビリでは要支援認定を受けられている方を対象としています。トレーニング内容としては、運動、栄養、口腔を三本柱に個別に介入するものや、集団で行う、エアロビ(有酸素運動)やスクエアステップエクササイズ(転倒、物忘れ予防)、ロコトレ等目的別に分かれたプログラムの提供を行っております。

利用形態も様々有り、1時間リハビリだけして帰られる方や、午前のみ、午後のみの2~3時間のご利用、9時~15時くらいの1日のご利用など、その方の希望に合わせてご利用していただくことができます。また、無料の送迎バスも出ております。送迎範囲は倉敷(連島、玉島、児島地区を含め)、総社、早島、笠岡市、玉野市、浅口市 里庄町、矢掛町となっております。看板車以外にも軽四自動車での送迎も行っています。

今年7月~エアロビもversion UP しております!(上 写真 エアロビ風景)

見学は随時受入中です。いつでもお気軽にご連絡ください。

倉敷在宅総合ケアセンター 予防リハビリ 086-427-1128

相談担当 大島