皆さん、こんにちは。11月も下旬を迎え、朝晩が冷える季節になってきましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

現在私は、今年度から岡山県で開始となった“失語症者向け意思疎通支援者養成事業”に携わっています。失語症とは、脳卒中による言語障害の代表的なものであり、「聴く・話す・読む・書く」といった言語にまつわる機能のいずれか、または全てに障害を受けることであり、特徴として以下の事が挙げられます。

・言葉が浮かばない(喚語困難)

・言葉が浮かばない(喚語困難)

・思ったことと違うことを言ってしまう(錯語)

・文章が理解出来ない、書くことが出来ない

これら失語症状によって会合や買い物、催し物、書類手続きなどにおける言語が関わるやりとりが困難となり、結果として日常生活が制限され社会参加が阻害されます。そのため、各市町村が行う地域生活支援事業の意思疎通支援サービスの対象として、失語症者が新たに加わりました。意思疎通支援サービスでは、失語症者から要請を受けて派遣される失語症者向け意思疎通支援者が、日常生活で必要な買い物・書字記入など言語でのやりとりを必要とする場での意思疎通支援を行っていきます。わかりやすく言うと、聴覚障害者のための手話通訳者と同じように、失語症者とのコミュニケーションについて一定の知識と技能を有して失語症者を支援する市民を養成し、失語症者の社会参加を促していくための新規事業です。

この事業を通して、有資格者の養成はもちろんのこと、失語症の認知度向上に努めています。正しい接し方等、失語症に理解を持った方を一人でも多く増やすことが出来れば、失語症やその家族にとって有意味なものになると考えています。

この事業を通して、有資格者の養成はもちろんのこと、失語症の認知度向上に努めています。正しい接し方等、失語症に理解を持った方を一人でも多く増やすことが出来れば、失語症やその家族にとって有意味なものになると考えています。

来年度からも継続して実施予定のため、引き続き頑張っていこうと思います。

作業療法士 O

昼食は、ランチミーティングです。ご家族と一緒にご入居の方と同じ食事を食べ意見交換会を行いました。今回はちらし寿司でした。管理栄養士から食事についての説明も行い、ご家族からは、「食べてみたいと思っていたから良い機会だった」「おいしい」と好評でした。

昼食は、ランチミーティングです。ご家族と一緒にご入居の方と同じ食事を食べ意見交換会を行いました。今回はちらし寿司でした。管理栄養士から食事についての説明も行い、ご家族からは、「食べてみたいと思っていたから良い機会だった」「おいしい」と好評でした。 今回の家族支援会への参加者は、ご家族10名、ご入居の方15名、職員10名でした。ご参加頂きましたご家族の皆さん、お忙しい中、本当にありがとうございました。

今回の家族支援会への参加者は、ご家族10名、ご入居の方15名、職員10名でした。ご参加頂きましたご家族の皆さん、お忙しい中、本当にありがとうございました。

まずは、道の駅「クロスロードみつぎ」へ。産地直送の新鮮な野菜や特産品の買い物を楽しんだ後は、クリームパンで有名な「八天堂カフェリエ」でパン作りを体験。一個は自分でパン生地から動物を形作りオーブンへ。2個目はクリームの注入を体験しました。焼き上がったパンに驚いたり笑い転げたり皆さん大喜びです。中には焼きたての香りに惹かれてそのままお口に運ばれる方もいました。

まずは、道の駅「クロスロードみつぎ」へ。産地直送の新鮮な野菜や特産品の買い物を楽しんだ後は、クリームパンで有名な「八天堂カフェリエ」でパン作りを体験。一個は自分でパン生地から動物を形作りオーブンへ。2個目はクリームの注入を体験しました。焼き上がったパンに驚いたり笑い転げたり皆さん大喜びです。中には焼きたての香りに惹かれてそのままお口に運ばれる方もいました。 ドックセンター受診の方の中には、腸の不調で悩んでいる方が多くいらっしゃいます。この腸の不調は、心と体へも悪影響を及ぼします。『脳腸相関』と言われ、脳と腸の情報交換で腸から「SOS」が発信されているのです。

ドックセンター受診の方の中には、腸の不調で悩んでいる方が多くいらっしゃいます。この腸の不調は、心と体へも悪影響を及ぼします。『脳腸相関』と言われ、脳と腸の情報交換で腸から「SOS」が発信されているのです。 2019年11月16日(土)に、第10回目となる「わくわくカフェ」を在宅ケアセンター4階多目的ホールにて開催しました。

2019年11月16日(土)に、第10回目となる「わくわくカフェ」を在宅ケアセンター4階多目的ホールにて開催しました。 こうした、いわゆる「認知症カフェ」は、厚生労働省が認知症の方の、地域での日常生活・家族支援の強化に向けた取り組みの1つに挙げているものです。

こうした、いわゆる「認知症カフェ」は、厚生労働省が認知症の方の、地域での日常生活・家族支援の強化に向けた取り組みの1つに挙げているものです。 まず、涌谷先生から認知症予防のためには「身体」や「頭」を動かすことはもちろん、「心」も大切にしましょうというお話をいただきました。

まず、涌谷先生から認知症予防のためには「身体」や「頭」を動かすことはもちろん、「心」も大切にしましょうというお話をいただきました。 そして今回はボランティアの方が、自作のグランドゴルフのセットを用意してくださり、多くの参加者が楽しんでおられました。

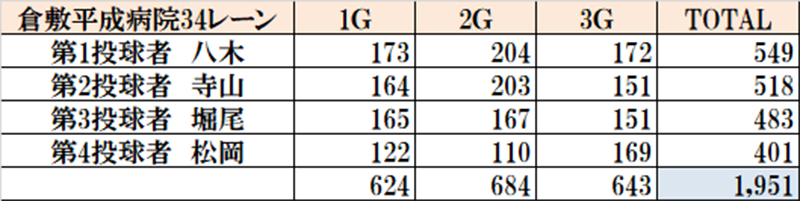

そして今回はボランティアの方が、自作のグランドゴルフのセットを用意してくださり、多くの参加者が楽しんでおられました。 このたび、全仁会グループでボウリング部を結成し、「

このたび、全仁会グループでボウリング部を結成し、「 当チームは24位という

当チームは24位という

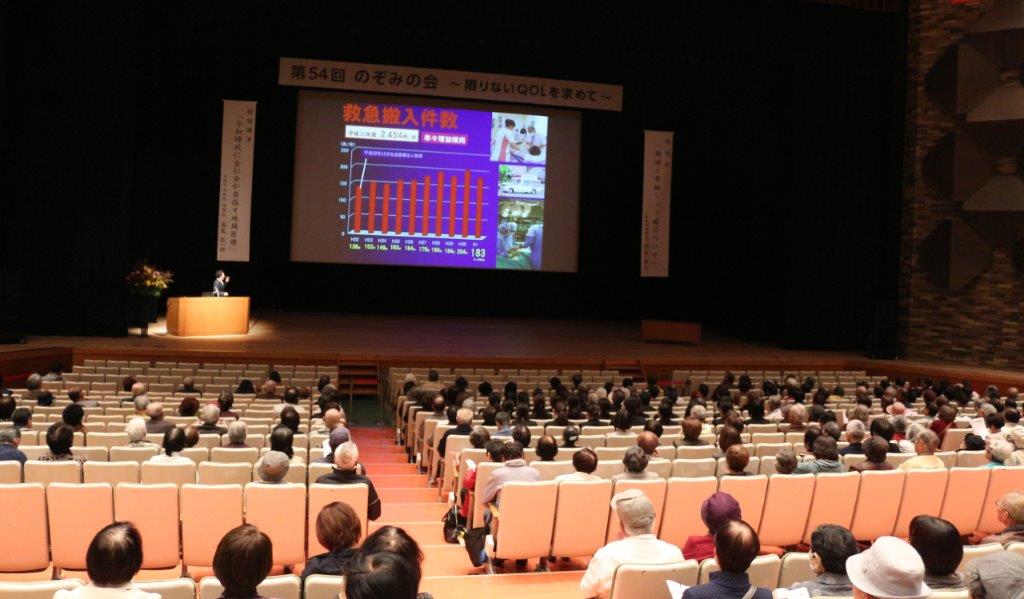

第54回のぞみの会が11月10日(日)、倉敷市民会館で開催されました。当日は見事な秋晴れの中、507名の方がご来場くださいました。

第54回のぞみの会が11月10日(日)、倉敷市民会館で開催されました。当日は見事な秋晴れの中、507名の方がご来場くださいました。

勉強会では、整形外科部長 松尾真二先生に『腰痛と骨粗しょう症について』をテーマにご講演いただきました。悩んでいる方も多い腰痛の話とあり、ご来場の方々も熱心に聴講されていました。

勉強会では、整形外科部長 松尾真二先生に『腰痛と骨粗しょう症について』をテーマにご講演いただきました。悩んでいる方も多い腰痛の話とあり、ご来場の方々も熱心に聴講されていました。

ぜっとくんの案内で巡る、普段は見ることができない部署やチーム医療の様子に、会場からは時折感嘆の声や楽しそうな笑い声が聞こえてきました。

ぜっとくんの案内で巡る、普段は見ることができない部署やチーム医療の様子に、会場からは時折感嘆の声や楽しそうな笑い声が聞こえてきました。 初めての会場で開催となったのぞみの会、ご来場の方からも「勉強になった」等の嬉しい声を多くいただき、無事に終えることができました。『ONE TEAM』の力を発揮できたと思います。

初めての会場で開催となったのぞみの会、ご来場の方からも「勉強になった」等の嬉しい声を多くいただき、無事に終えることができました。『ONE TEAM』の力を発揮できたと思います。 第54回のぞみの会が、11月10日に倉敷市民会館で開催されました。

第54回のぞみの会が、11月10日に倉敷市民会館で開催されました。