3月1日は再石灰化の日です。【さ(3)い(1)せきかいか】の語呂合わせにちなんで記念日とされたそうです。

再石灰化とは、お口の中で常に起きている現象です。歯を脱灰から守る唾液の自然治癒のメカニズムです。

歯の表面は食後、酸性の脱灰の領域に入ります。その後、唾液の緩衝作用により再石灰化の領域に 戻ります。間食などの少ない、規則正しい食生活ですと、脱灰と再石灰化とのバランスがとれ、虫歯になりにくい環境が守れます。しかし、不規則にだらだらと食べたり飲んだりする生活では、再石灰化に比べて脱灰の時間がほぼ同じ、あるいは長くなってしまうので、虫歯が発生しやすい状態になります。お口の中では、常に脱灰と再石灰化が繰り返され、双方がバランスをとりながら歯の健康を維持しています。

戻ります。間食などの少ない、規則正しい食生活ですと、脱灰と再石灰化とのバランスがとれ、虫歯になりにくい環境が守れます。しかし、不規則にだらだらと食べたり飲んだりする生活では、再石灰化に比べて脱灰の時間がほぼ同じ、あるいは長くなってしまうので、虫歯が発生しやすい状態になります。お口の中では、常に脱灰と再石灰化が繰り返され、双方がバランスをとりながら歯の健康を維持しています。

なお、就寝中は唾液の分泌量が低下し、再石灰化領域に戻りにくいので、寝る直前の食事や清涼飲料などをなるべく避けて歯をよく磨くことが大切です。

再石灰化を促進するためには、フッ素やハイドロキシアパタイトを配合した歯みがき剤を使用したり、また歯垢をブラッシングなどできれいに落とし、唾液が充分に歯の表面に接触するようしておくことは大切です。

歯科衛生士 I

『本日は大変貴重な「第55回のぞみの会」のパンフレットをご送付賜わり嬉しく拝受いたしました。米寿の老婆ですので、コロナが恐ろしく外出も致さず過ごして居りますので、本誌より多くの事を学ばせて頂き感謝申し上げます。私にできます運動や脳トレを私なりに頑張ろうと思いました。

『本日は大変貴重な「第55回のぞみの会」のパンフレットをご送付賜わり嬉しく拝受いたしました。米寿の老婆ですので、コロナが恐ろしく外出も致さず過ごして居りますので、本誌より多くの事を学ばせて頂き感謝申し上げます。私にできます運動や脳トレを私なりに頑張ろうと思いました。 コロナウイルス感染拡大防止に伴い、お誕生会や行事が開催できない状況となっています。しかし、新型コロナウイルスに感染することを恐れて外出自粛を続けていると、どうしても体を動かす時間が減り、心身の機能が低下してしまいます。

コロナウイルス感染拡大防止に伴い、お誕生会や行事が開催できない状況となっています。しかし、新型コロナウイルスに感染することを恐れて外出自粛を続けていると、どうしても体を動かす時間が減り、心身の機能が低下してしまいます。

そして最後は右手と左手の動作が違う脳トレ体操(デュアルタスク)も行います。これがなかなか難しく、我々スタッフにとっても良い刺激となっています。参加されたご入居の皆様からも「楽しく参加できました」「脳トレ体操は難しかったけど、次はできるようになりたいですね」と皆様の反応も上々外出自粛中であっても、適度に体を動かす事や、人との繋がりなどはむしろ大事ではないかと思います。これから気温も温かくなり、気も緩みがちになるかもしれませんが、気を引き締めながらも、体力づくりの場を提供できたらと考えています。

そして最後は右手と左手の動作が違う脳トレ体操(デュアルタスク)も行います。これがなかなか難しく、我々スタッフにとっても良い刺激となっています。参加されたご入居の皆様からも「楽しく参加できました」「脳トレ体操は難しかったけど、次はできるようになりたいですね」と皆様の反応も上々外出自粛中であっても、適度に体を動かす事や、人との繋がりなどはむしろ大事ではないかと思います。これから気温も温かくなり、気も緩みがちになるかもしれませんが、気を引き締めながらも、体力づくりの場を提供できたらと考えています。 こんにちは!ヘイセイホームヘルプステーション 介護タクシーです。

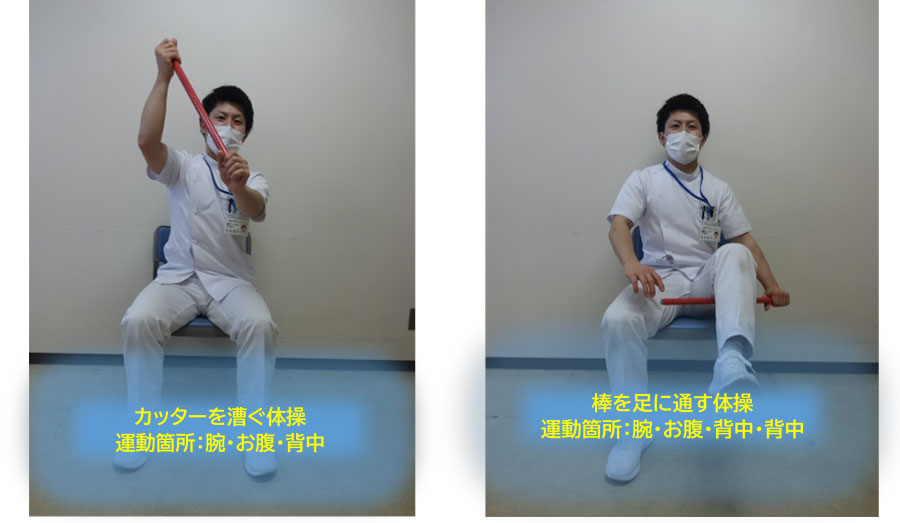

こんにちは!ヘイセイホームヘルプステーション 介護タクシーです。 例えばこの写真の体操は、カッターを漕いでいるように体操をすることで腕・お腹・背中を楽しく動かすことができます。ご利用者様からも、実際にカッターを漕いでいるみたいで楽しく運動できる!肩こりに効きそう!とおっしゃっていただいています。

例えばこの写真の体操は、カッターを漕いでいるように体操をすることで腕・お腹・背中を楽しく動かすことができます。ご利用者様からも、実際にカッターを漕いでいるみたいで楽しく運動できる!肩こりに効きそう!とおっしゃっていただいています。 当院では、地域の医療機関の連携窓口として、「地域医療連携センター」という専門の部署を設けています。地域の医療機関、介護保険施設等とスムーズな連携を行う窓口として、入院・外来患者さんがよりよい医療をスムーズに受けられるよう支援いたします。

当院では、地域の医療機関の連携窓口として、「地域医療連携センター」という専門の部署を設けています。地域の医療機関、介護保険施設等とスムーズな連携を行う窓口として、入院・外来患者さんがよりよい医療をスムーズに受けられるよう支援いたします。

2020年12月より、全仁会初となる外国人技能実習生の受け入れを開始しました。

2020年12月より、全仁会初となる外国人技能実習生の受け入れを開始しました。 国内で新型コロナウイルスが確認されてから一年以上が経過し、県内でのワクチン接種も18日より始まりました。「コロナに打ち勝つ!」を合言葉に、今後も感染予防を徹底し、地域の方々に安心して医療を提供できるよう努めてまいります。

国内で新型コロナウイルスが確認されてから一年以上が経過し、県内でのワクチン接種も18日より始まりました。「コロナに打ち勝つ!」を合言葉に、今後も感染予防を徹底し、地域の方々に安心して医療を提供できるよう努めてまいります。