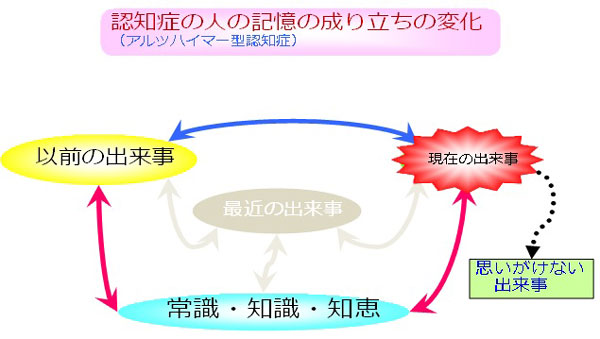

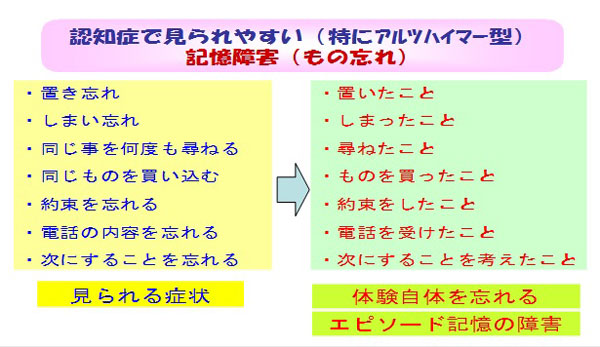

前回は、アルツハイマー型認知症の人の、エピソード記憶障害(出来事の記憶)と心理状態の結びつきについてお話しました。

今回は、エピソード記憶障害と、それに伴う心理状態の変化が、周囲の人とのかかわりにどのように影響を与えるか、ということについてお話したいと思います。

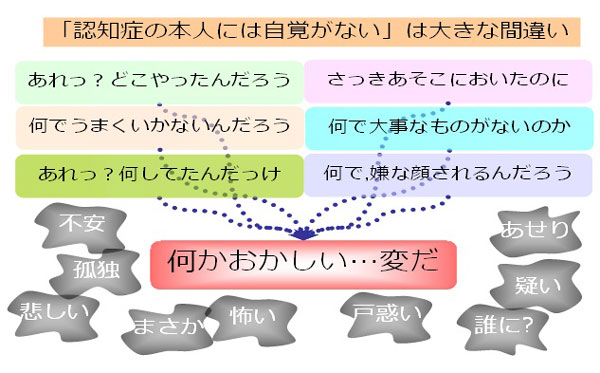

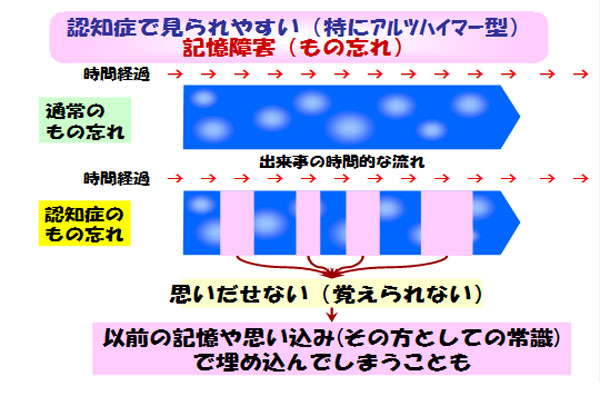

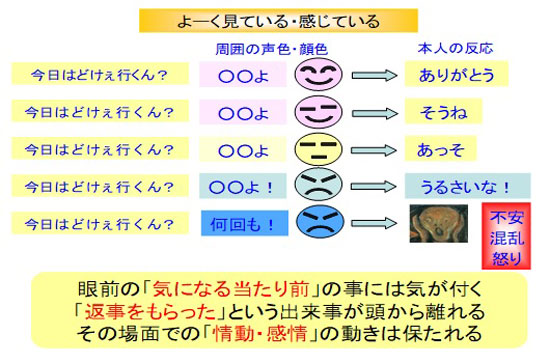

この図と下の図は、ご本人に身近な人が体験することが多い「何度も何度もしつこく同じことを繰り返し尋ねる、言う、する」現象に対して、身近にいる人の対応次第でご本人がどのように反応することが多いかを示しています。身近にいる人から見れば、何度も同じことを繰り返しているのですが、エピソード記憶障害をもつ、ご本人の実感としては毎回が「今、初めて言った(した)こと」と認識されやすくなります。エピソード記憶は忘却されやすいのですが、相手の感情を読み取る、雰囲気を感じ取ることには大きな支障がないため、身近な人の「さっきも言った(した)でしょ!!」といった言動は、ご本人にとっては、いわれなく突然に相手から負の感情をぶつけられたといった、唐突で思いがけない出来事として認識されます。その結果、不安や混乱(本人は「怒られてばっかり」と感じる)をきたし、怒りの感情を生じる(身近な人から見て「(本人が)怒りっぽくなった」と感じる)ことにつながりやすくなります。

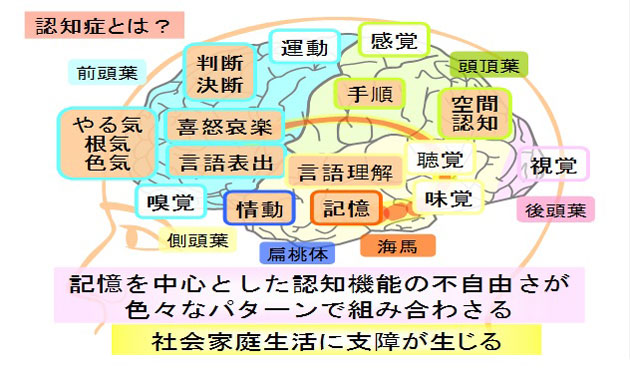

上の図では、エピソード記憶障害がきっかけで、ご本人と身近な人との関係性が、お互いが矛を突き合わせているかのように(結果的に)なりやすい、ということを示しています。こういったネガティブな関係性になることを避けるためには、記憶障害を含めた、認知症の症状の特徴を理解する事がまずはとても大切だと言われています。これまでのブログで数回に分けて認知症とは?という話題で、主にアルツハイマー型認知症における記憶障害の特徴についてお話してきました。次回は認知症の症状を理解するには、というお話をしたいと思います。

「もの忘れ」は早期発見・早期治療が重要であり、診断・治療のためには地域のかかりつけの医師との情報共有が非常に重要です。ご家族や身近な方、またはご自身のもの忘れが気になるという方は、まずはかかりつけの医師にご相談下さい。

認知症疾患医療センター相談室 直通電話番号:086-427-3535

認知症疾患医療センター CP阿部