5月ですね。

新年度を迎え、新しい職場、新しい仕事、新しい人間関係にもやっと慣れてきたと思います。皆さん心身の疲れは出ていませんか?

今年は元旦から能登半島で大きな災害にみまわれ、被災された方々には心からのお見舞い申し上げます。先日も豊後水道で震度6 マグニチュード6.6の地震がおき、倉敷市内もかなり揺れましたよね。

私は、3月、第19回糖尿病看護研修会 in 岡山 「糖尿病患者さんの災害への備えを考えよう」という研修会に参加しました。

真備の水害について、DiaMAT(糖尿病医療支援チーム)、糖尿病看護についてなど、災害への備えについて多くのことを学ぶことができました。

グループワークで特に興味深い情報があり、参考になればと思いご紹介します。

100円ショップに売られている透明の水筒に似た「安心ボトル」というものです。過疎地域のケアマネジャーさんからの情報ですが、高齢独居の訪問が多く、本人から情報収集することが困難だそうです。救急搬送する場合も同様に困ることが多いと聞きました。

そこで100円ショップにある水筒に似ている「安心ボトル」が登場!!

この「安心ボトル」というものは岡山市の取り組みで、中には本人の氏名、生年月日、緊急連絡先、かかりつけ医、既往歴、お薬情報を入れて、冷蔵庫に入れておくそうです。

どこの家でも冷蔵庫は必ずありますよね、だから冷蔵庫に入れておく。

「安心ボトルあり!」というシールを玄関ドアの内側に貼っておきます。それを見た救急隊は引き返して冷蔵庫を開ける、一緒に運ぶということになるわけです。

近年、毎年日本国内で大きな災害が起こっていますよね。

これは高齢独居の方を対象とした取り組みですが、地震や津波など、どんな災害がいつやってくるかわかりません。

この安心ボトルなら中身が濡れてしまうこともないので今内服しているお薬も入れておくと、少しはお薬の心配を減らすことができます。

高齢者だけでなく、糖尿病のインスリンなど自己注射薬、高血圧の方は内服などお薬を欠かすことができない人にも応用できるかなと思いました。

5月12日(日)は母の日です。カーネーションに安心ボトル(安心ボトルは岡山市の呼び方なのでお母さんボトル♪)を添えてプレゼントしてみるのはどうでしょう?

糖尿病療養指導士 M

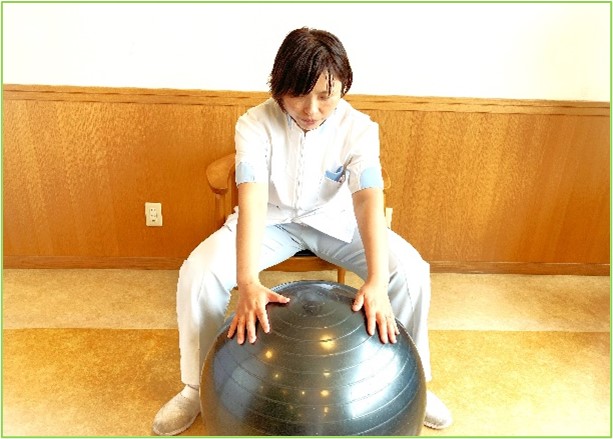

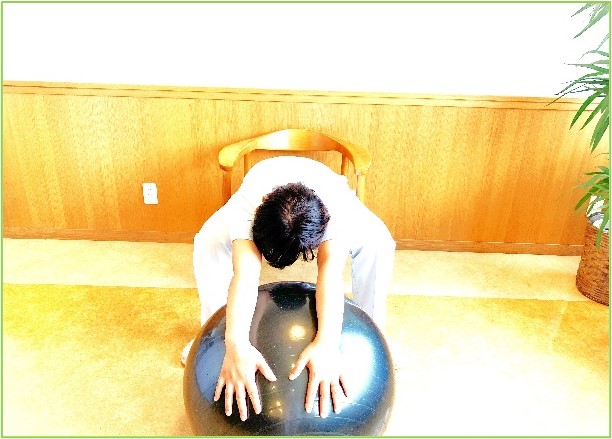

第23回日本糖尿病療養指導士認定試験が行われ、当院から受験したリハビリ1名、看護師1名の2名が合格しました。

第23回日本糖尿病療養指導士認定試験が行われ、当院から受験したリハビリ1名、看護師1名の2名が合格しました。

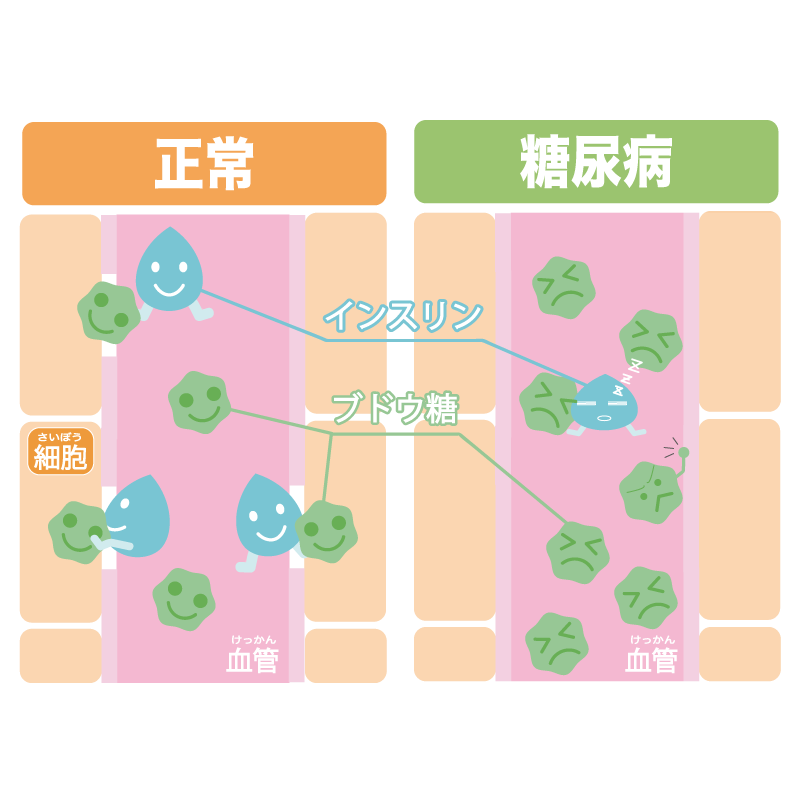

尿病患者さんの資料を作りながら話題になった内容を紹介します。

尿病患者さんの資料を作りながら話題になった内容を紹介します。