こんにちは。街路樹も葉を落とし、すっかり冬景色に変わりましたが、皆様お健やかにお過ごしでしょうか?これから日増しに寒くなってまいりますが、予防リハビリでは寒さを吹き飛ばせるようにしっかりと身体を動かす運動プログラムを毎日行っています。今回はその中でもご好評を頂いているスクエアステップエクササイズについてご紹介させて頂きます。

スクエアステップエクササイズとは

スポーツ医学などを専門とする国立大学法人の教頭が連携して開発した、科学的エビデンス(根拠)に基づくエクササイズです。スクエアステップの適用範囲は広く、高齢者の要介護化予防(転倒予防・認知機能向上)を始め、成人の生活習慣予防や子供の身体機能の発達などあらゆる年齢層の体力づくりにも適用できる将来性のある新しいエクササイズです。

どのような運動を行うの?

スクエアステップは一辺25cmの正方形が横に4列、縦に10列書かれたマットを利用し、そのマット上でステップを行いながら進んでいく運動プログラムです。動作パターンは難易度に応じて8ステージに分かれており、指示通りに前進・左右など様々なパターンで動くので「歩く脳トレ」とも呼ばれています。初めに職員の指導者が見本のステップのパターンを説明しながら実施し、そのステップを覚えてもらって参加者の方は同じように進みます。人との競争ではないので、ご自身の体調に合わせて自分のペースで実施して頂きます。

初めて体験する方は実際にやってみると難しく感じることもありますが、頭と身体を同時に使うので達成感があって楽しいとのお声を頂くことが多いです。また普段の生活でつまづいて転ぶことがあった方も、バランスを崩しそうになった時に立ち直ることができるようになったと転倒予防を実感される方も多くいらっしゃいます。実際にスクエアステップが身体機能に与える影響を検証してみるとバランス能力・下肢筋力共に身体機能に改善の傾向が見られ、継続することにより機能向上に繋がる可能性が高いことがわかっています。

予防リハビリでは座って行う座位ステップ、立って歩きながら行う立位ステップとそれぞれのお身体の状態に合わせて毎日実施しています。ご希望があれば見学の際に体験して頂くことも可能です。皆さんで楽しくワイワイと交流のきっかけにもなりますので、是非皆様のご参加をお待ちしております。

予防リハビリ 介護福祉士S

◎お問合せ◎

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院通所リハビリテーション(予防リハビリ)

TEL:086-427-1128(相談担当 大段) ※営業時間 9:00~17:00

さて、ピースガーデンショートステイでは12月恒例のクリスマス会を行いました。

さて、ピースガーデンショートステイでは12月恒例のクリスマス会を行いました。

山陽新聞 2023年12月23日(土)朝刊にて、当院整形外科 部長 高田逸朗 医師が受けた取材記事が掲載されました。

山陽新聞 2023年12月23日(土)朝刊にて、当院整形外科 部長 高田逸朗 医師が受けた取材記事が掲載されました。 肩の痛みは原因が特定できないケースもあります。かつて一度整形外科を受診した時には治療法が定まらず、保存療法(薬物療法や運動療法など、直接原因を取り除くのではなく、症状の改善や緩和を目指す治療)を続けられている方もおられるかと思いますが、現在では検査の技術向上により、原因・対策が明らかになるケースもあります。

肩の痛みは原因が特定できないケースもあります。かつて一度整形外科を受診した時には治療法が定まらず、保存療法(薬物療法や運動療法など、直接原因を取り除くのではなく、症状の改善や緩和を目指す治療)を続けられている方もおられるかと思いますが、現在では検査の技術向上により、原因・対策が明らかになるケースもあります。

ハッピーサポートカタログは、日本生命さんが社会交流活動の一環として行われている活動です。頂きました「はっぴぃサポートカタログ」より福祉用具を選び、患者さんの看護・介護等に使用させていただきます。

ハッピーサポートカタログは、日本生命さんが社会交流活動の一環として行われている活動です。頂きました「はっぴぃサポートカタログ」より福祉用具を選び、患者さんの看護・介護等に使用させていただきます。

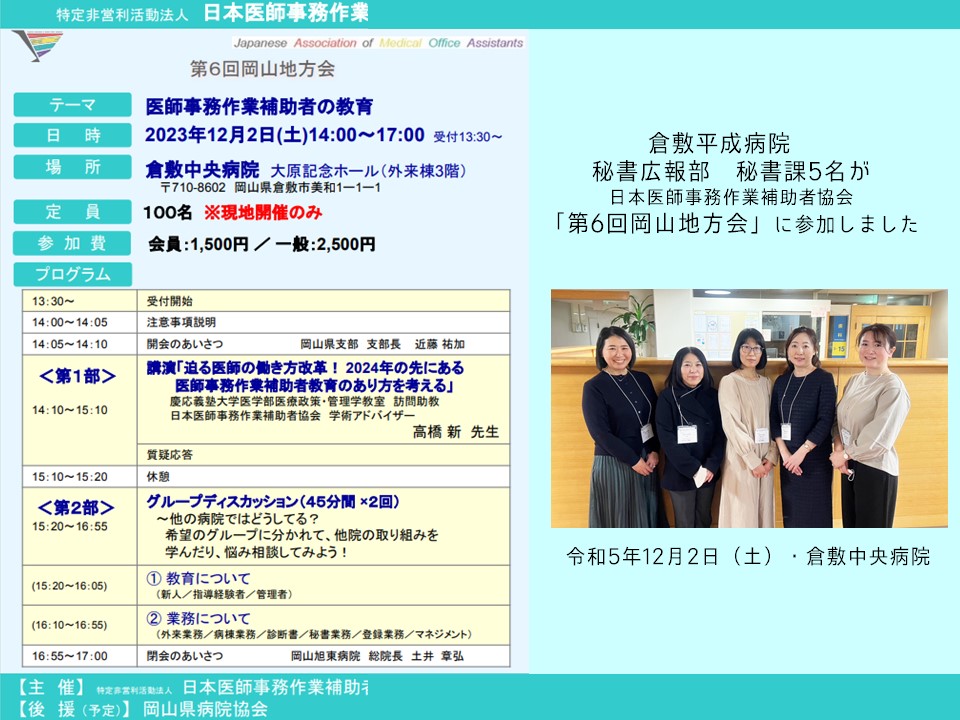

秘書広報部 M

秘書広報部 M