日々の積み重ねが大事!

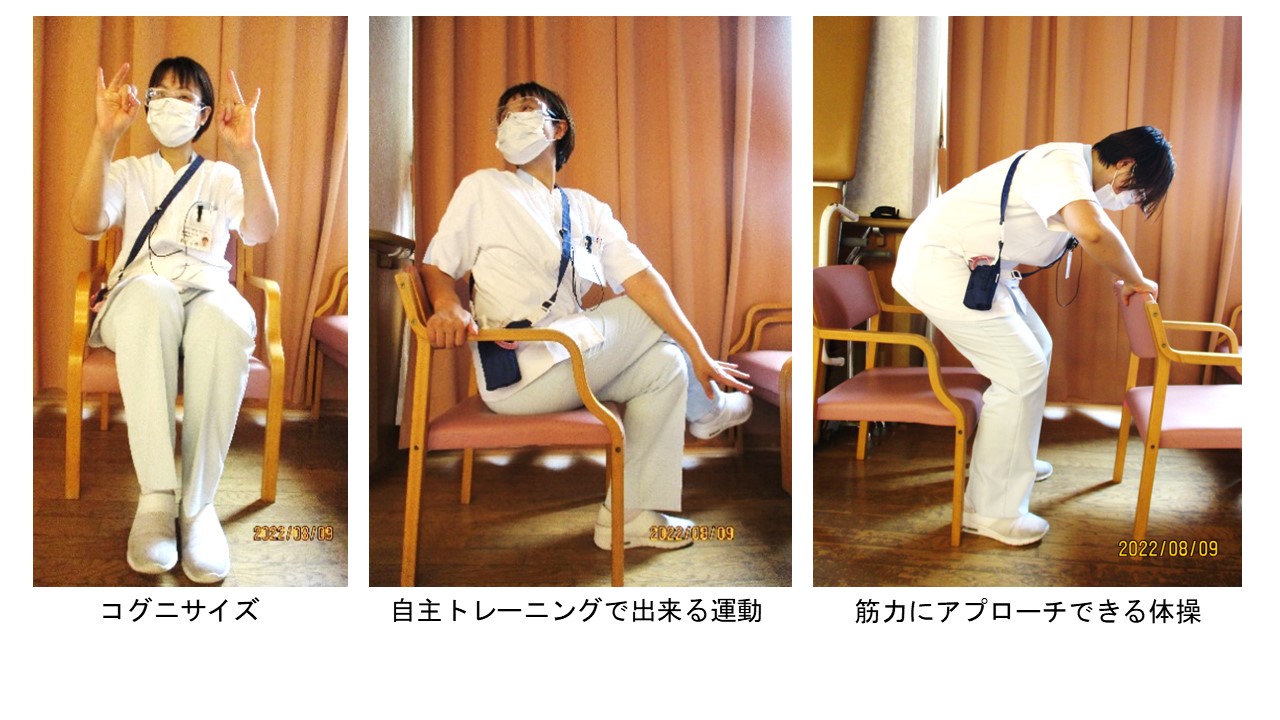

デイサービスドリームでは、換気や消毒、ソーシャルディスタンスを徹底し、感染対策を取りながら機能訓練を実施しています。

個別機能訓練は、ご利用の方からご自分の目標や現在困っていることなどをお伺いして、それに応じて訓練計画を立てています。訓練メニューはみなさんそれぞれ違いますが、ご自分のメニューはだいたい覚えておられます。「次は・・です」と声かけをしなくても、振り返れば、いつの間にか空いている道具や器械をみつけて取り組まれていることもしょっちゅうです(笑)

今回は、ご利用の方が日頃取り組んでいる機能訓練をいくつかご紹介しましょう。

(メニューの呼び方はドリームでの通称です。)

『膝ゴム運動』:100円ショップで売っているズボンのゴムを利用しています。写真のように太ももに巻いて、ゴムの抵抗を利用して、太ももを開いたり閉じたりする運動です。これは、お尻の筋力強化をしています。

『膝ゴム運動』:100円ショップで売っているズボンのゴムを利用しています。写真のように太ももに巻いて、ゴムの抵抗を利用して、太ももを開いたり閉じたりする運動です。これは、お尻の筋力強化をしています。

『ゴムボール運動』:ゴムボールを太ももに挟んで、ボールが落ちないように太ももを閉じたり開いたりします。これは、太ももの内側の筋力強化をしています。

『ゴムボール運動』:ゴムボールを太ももに挟んで、ボールが落ちないように太ももを閉じたり開いたりします。これは、太ももの内側の筋力強化をしています。

この2つの運動に取り組まれている方の中には「夜間のトイレ回数が5回から2回に減った」「夜中トイレに行かなくなってよく眠れるようになった」など訓練の効果を実感されている方もおられます。トイレ回数が多くて気になる方は試してみて下さい。

『足部ボール運動』:足底の感覚が鈍い方は感覚の再獲得になります。足の裏でボールを転がすことで血流が良くなって、この運動をされている方は「足の裏がポカポカしてくる」と言われます。また、足が浮腫んでいると足首の動きが悪くなるため、この運動をすると足首が柔らかくなったり浮腫みが引いたりするようです。

『足部ボール運動』:足底の感覚が鈍い方は感覚の再獲得になります。足の裏でボールを転がすことで血流が良くなって、この運動をされている方は「足の裏がポカポカしてくる」と言われます。また、足が浮腫んでいると足首の動きが悪くなるため、この運動をすると足首が柔らかくなったり浮腫みが引いたりするようです。

最初は100円ショップのテニスボールを使っていましたが、イボイボのあるボールを見つけて試したら、これが大好評! 今ではみなさんイボイボボールを使われています。気持ちいいみたいですよ。

『棒体操』:新聞紙を丸めて作った棒を両手で持って頭の上まで上げ下げします。これは、肩こりにいいそうです。

『棒体操』:新聞紙を丸めて作った棒を両手で持って頭の上まで上げ下げします。これは、肩こりにいいそうです。

『ゴムバンザイ体操』:膝ゴム運動で使用しているゴムを両足に通して太ももで止めて両手で持って上げ下げします。これはゴムの抵抗があるので棒体操より力がいるのでしんどいようです。腰が曲がるのを予防する効果があります。

普段の生活の中で、頭より上に手を上げることはなかなかないと思いますが、腕や肩を上げる運動は気持ちいいですよ。

りっぱな運動マシーンがなくても、100円ショップに売っているようなちょっとしたものを活用することでも十分運動はできます。もちろん訓練効果は人それぞれ違います。訓練をしてちょっとしたことでも効果を感じる方もいれば、何も変わらないと効果が実感できない方もいると思います。

しかし、「何も変わらない、よくならない」のではなく、後退するのを防ぎ、現状維持できているということではないでしょうか。何もしないより、毎日20分でも、週1回でも、定期的に運動をすることが重要だと思います。

そして、デイサービスドリームの機能訓練は、体力維持だけでなく、訓練をしながら他のご利用の方と顔を合わせたり、世間話をしたりすることで、認知面・精神面にも良い効果があると思っています。

これからもご利用の方にとって、楽しい訓練の場になるよう心掛けていきたいです。

デイサービスドリーム Y

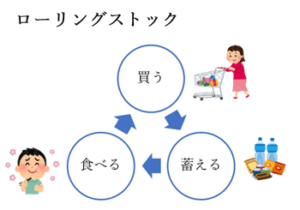

ライフラインの復旧までには1週間以上かかることが多く、スーパーが機能しない、災害支援復旧物資が届かないなど、食品が手に入らないことが考えられます。そのため長期保存ができる食材を用意しておく必要があります。食品の備蓄方法として、災害用の非常食だけでなく日常で使用でき災害時にも使えるものをバランス良く備える、ローリングストックという方法がおすすめです。

ライフラインの復旧までには1週間以上かかることが多く、スーパーが機能しない、災害支援復旧物資が届かないなど、食品が手に入らないことが考えられます。そのため長期保存ができる食材を用意しておく必要があります。食品の備蓄方法として、災害用の非常食だけでなく日常で使用でき災害時にも使えるものをバランス良く備える、ローリングストックという方法がおすすめです。

でしょうか。

でしょうか。 毎回30人くらいの参加者があり、和気あいあいとした雰囲気です。

毎回30人くらいの参加者があり、和気あいあいとした雰囲気です。

私が外来で服薬指導をする時、いつも心がけていることがあります。

私が外来で服薬指導をする時、いつも心がけていることがあります。

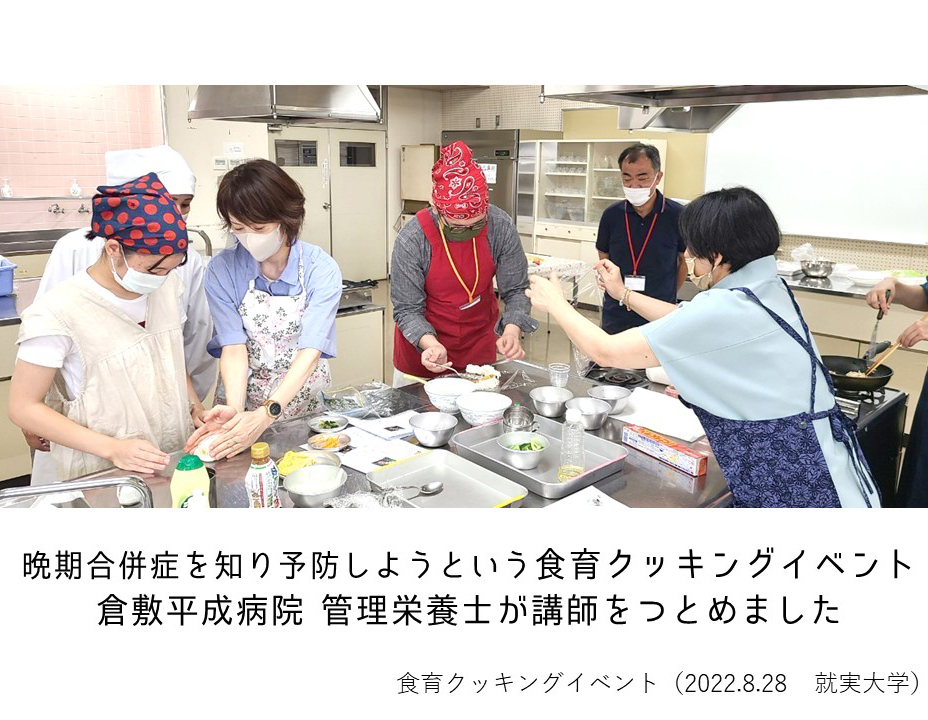

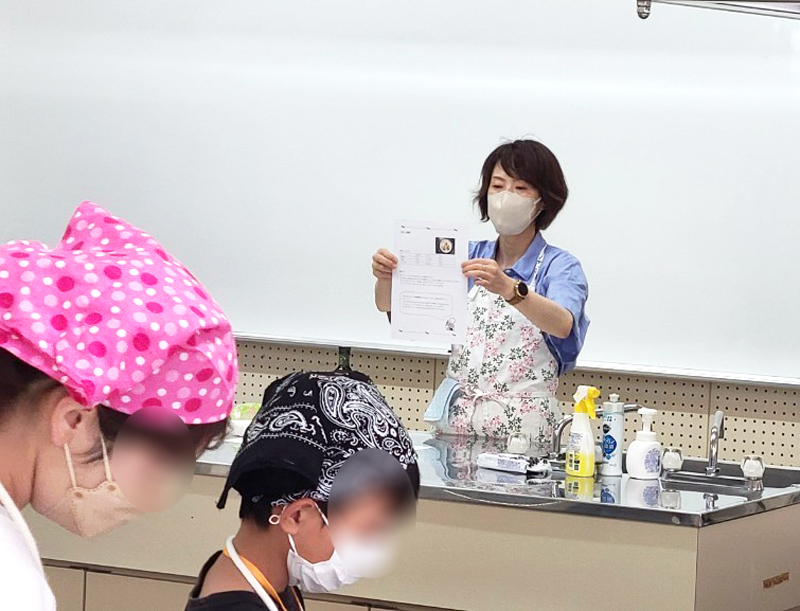

8月28日(日)、就実大学(岡山市中区)にて、小児がんを経験したお子さんの成長過程で問題となる生活習慣病など晩期合併症を知り、予防しようという食育クッキングイベントが開催され、当院小野栄養科科長(管理栄養士)が講師をつとめました。

8月28日(日)、就実大学(岡山市中区)にて、小児がんを経験したお子さんの成長過程で問題となる生活習慣病など晩期合併症を知り、予防しようという食育クッキングイベントが開催され、当院小野栄養科科長(管理栄養士)が講師をつとめました。 小児がん患者家族会「あゆみの会」の小中高校生計6名が参加され、栄養バランスの取れた昼食メニューを考案し、共に調理することを通じて、規則正しい食事や生活を整えることが予防には大切だということを紹介しました。

小児がん患者家族会「あゆみの会」の小中高校生計6名が参加され、栄養バランスの取れた昼食メニューを考案し、共に調理することを通じて、規則正しい食事や生活を整えることが予防には大切だということを紹介しました。