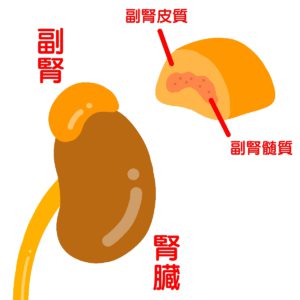

副腎は1個が5g前後で、径は数cm程度の扁平な円盤状ないし半月状の中央部が厚くなっている臓器で、左右の腎臓の上端に接しています。副腎髄質と副腎皮質で構成され、それぞれ異なる内分泌機能を有します。

副腎は1個が5g前後で、径は数cm程度の扁平な円盤状ないし半月状の中央部が厚くなっている臓器で、左右の腎臓の上端に接しています。副腎髄質と副腎皮質で構成され、それぞれ異なる内分泌機能を有します。

副腎髄質(副腎内部)は、アドレナリンやノルアドレナリンを分泌し、血圧、心拍数、発汗など、交感神経系によっても調節される身体活動の制御に影響を与えます。

副腎皮質(副腎の外側部分)は、コルチコステロイド(コルチゾールなどのコルチゾン様ホルモン)や、ミネラルコルチコイド(特に血圧や体内のナトリウムとカリウムの濃度を制御するアルドステロン)などのホルモンを分泌します。また、アンドロゲン(テストステロンとその類似ホルモン)の分泌を刺激します。

副腎は部分的に脳に制御されます。視床下部から分泌される副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンとバゾプレッシンは、下垂体に副腎皮質刺激ホルモンを分泌させ、このホルモンに副腎が刺激されてコルチコステロイドを分泌します。また、主に腎臓で調節されるレニン‐アンジオテンシン‐アルドステロン系により、副腎のアルドステロン産生量が増減されます。

コルチコステロイドの量は体の要求によって調整され、1日の中で遅い時間帯よりも早朝でより高い傾向があります。また体がストレスを受けると、コルチコステロイドの量は急激に増えます。

副腎の機能不全症は、その大半が全ての副腎皮質ホルモンの分泌に影響を及ぼします。機能低下症は副腎自体の機能異常による原発性と、下垂体や視床下部による副腎刺激の不足による二次性があります。

副腎の機能亢進症は、関係するホルモンに応じて大きく異なる症候群を引き起こします。

・コルチコステロイドの過剰分泌→クッシング症候群

・アルドステロンの過剰分泌→アルドステロン症

・アンドロゲンの過剰分泌→副腎性器症候群

・アドレナリンおよびノルアドレナリンの過剰分泌→褐色細胞腫

当院でも、コルチゾール、アルドステロン、カテコールアミンなど副腎ホルモンの検査依頼がありますが、院内では測定できないため外注検査となります。また検査項目によっては、ストレスや運動の影響を受けないように採血前20~30分安静が必要となりますのでご協力ください。

(「MSDマニュアル」参照)

臨床検査部 TaMa

すっかり真冬の気温となり、まだまだ寒い日が続きますね。

すっかり真冬の気温となり、まだまだ寒い日が続きますね。

現在、毎年2月は生活習慣病予防月間(

現在、毎年2月は生活習慣病予防月間( 今日は、ユニット2で行われているリハビリの様子についてご紹介していきます。

今日は、ユニット2で行われているリハビリの様子についてご紹介していきます。 ユニット2で過ごされるご利用の方には、マシンを使用し上肢・下肢の筋力強化、全身耐久性の向上を図るレストレーターなどを実施しています。

ユニット2で過ごされるご利用の方には、マシンを使用し上肢・下肢の筋力強化、全身耐久性の向上を図るレストレーターなどを実施しています。 ユニット2では、今後も自分でできることが1つでも増え、ご利用の方の生活の質が改善することを目標にサポートさせていただきます。

ユニット2では、今後も自分でできることが1つでも増え、ご利用の方の生活の質が改善することを目標にサポートさせていただきます。 2月3日は節分でした。

2月3日は節分でした。 2月といえば「節分」ですが、節分の由来をご存じでしょうか? 豆まきは、季節の変わり目に起こりがちな病気や災害を鬼に見立て、それを追い払う儀式。追儺(ついな)という鬼払いの儀式が広まったもので、厄払いと新年の幸せを願うとされていおります。倉敷老健では2月3日に恵方巻きにちなんで巻き寿司を召し上がって頂いています。入所者の皆様は、今年の恵方「北北西微北」を向いて、声は出さず(感染予防)、各々願い事を思い浮かべながら召し上がられました。ちなみに私の願い事は「一日も早くコロナウイルスが終息し、入所者様がご家族と会えて、すべての人が以前の生活様式に戻れますように~」です。まだまだ大変な日が続きますが、「病は気から」の言葉にもあるように、その人の心の持ち方しだいです。元気に笑って過ごしましょう!!

2月といえば「節分」ですが、節分の由来をご存じでしょうか? 豆まきは、季節の変わり目に起こりがちな病気や災害を鬼に見立て、それを追い払う儀式。追儺(ついな)という鬼払いの儀式が広まったもので、厄払いと新年の幸せを願うとされていおります。倉敷老健では2月3日に恵方巻きにちなんで巻き寿司を召し上がって頂いています。入所者の皆様は、今年の恵方「北北西微北」を向いて、声は出さず(感染予防)、各々願い事を思い浮かべながら召し上がられました。ちなみに私の願い事は「一日も早くコロナウイルスが終息し、入所者様がご家族と会えて、すべての人が以前の生活様式に戻れますように~」です。まだまだ大変な日が続きますが、「病は気から」の言葉にもあるように、その人の心の持ち方しだいです。元気に笑って過ごしましょう!!

さて、みなさんは“ヤングケアラー”という言葉をお聞きになったことはありますか?

さて、みなさんは“ヤングケアラー”という言葉をお聞きになったことはありますか?