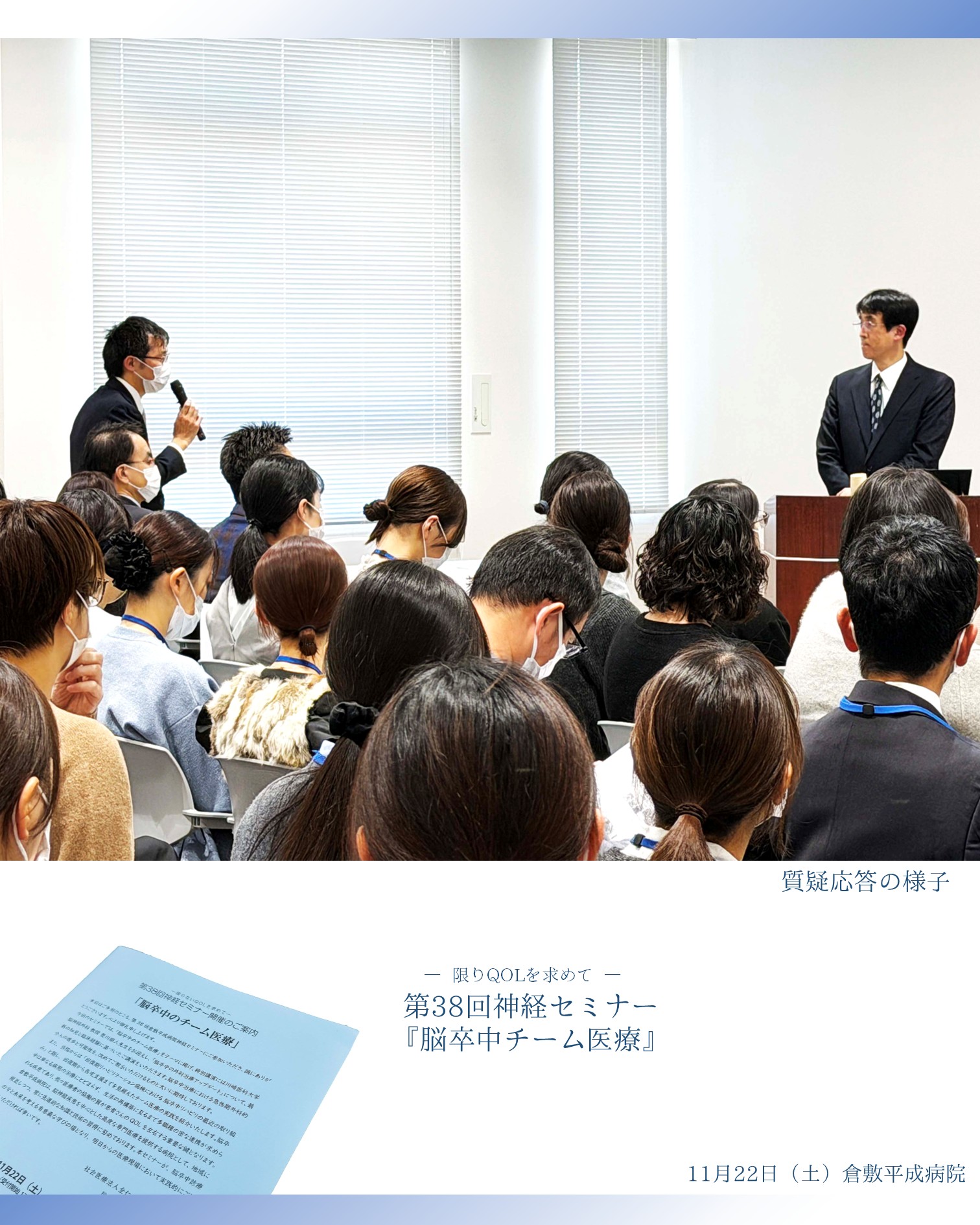

倉敷平成病院では、毎秋「神経セミナー」と題して、認知症・パーキンソン病・リハビリテーションなど、「神経疾患のより深い理解に立った医療・福祉の提供」を目的として講演会を開催しています。令和7年度は救急棟4階を会場に、11月22日(土)に第38回神経セミナー「脳卒中のチーム医療」が開催され、154名の方にご参加いただきました。

今回は、話題提供として、「回復期リハビリテーション病棟における脳卒中リハビリの最近の取り組み」と題して、当院リハビリテーション部PT科長(回復期リハビリ病棟担当)隠明寺悠介さんが発表しました。

回復期リハビリテーション病棟の役割、脳卒中後のリハビリテーション、脳の可塑性、生活期とのシームレスな連携という4つの視点から、脳卒中リハビリにおいて重要なポイントが示されました。実際に、「釣りに行けるようになりたい」という患者さんの具体的な生活目標に寄り添い、退院後それを実現された事例も紹介されました。AIを活用した動作解析、機能的電気刺激療法、ロボット治療などの先進的な手法により、熱意ある多職種による協働の様子が深く伝わってくる発表でした。

特別講演は、川崎医科大学 脳神経外科教授 菱川朋人先生をお迎えし、「脳卒中の外科治療アップデート」というタイトルでご講演いただきました。

自己紹介では、菱川教授が当院高尾理事長と岡山大学脳神経外科教室の同級生であり学生時代から共に切磋琢磨したことを写真を交えてご紹介くださいました。また開頭手術と血管内治療の双方に精通された、二刀流の熟練エキスパートとのことでした。

ご講演では、脳血管内治療における最新の血栓回収療法やステント留置術など、多様なデバイスを用いたカテーテル手技について、動画で示しながら非常にわかりやすくご説明くださいました。「複雑な血管治療が、とてもわかりやすく感じられた講演は初めて」という声も聞かれ、大変好評でした。

また、「もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症)」についての解説では、発症年齢分布や病態の特徴に加え、菱川教授が年間200名以上の患者さんを診療されていること、リハビリテーション科と定期的にミーティングを開催するなど連携して高次脳機能障害や学習障害に対するアプローチを積極的にされているとのことでした。

さらに学校・家庭・医療の三位一体連携を重視したサポート体制を整えられているなど、大変貴重な実例を交えてご紹介くださいました。教育行政への働きかけ、学校関係者への啓発活動、「もやもや病ぴあサポート in おかやま」の取り組みは医療の枠を超えた社会的支援活動として非常に印象的であり、参加者の見識を大いに深める機会となりました。

今回のセミナーを通し、最新の脳血管内治療について理解を深めるとともに、脳卒中医療におけるリハビリテーションの重要性や、多職種連携の意味を改めて学ぶことができました。ご参加いただいた皆さま、そしてご講演くださった菱川教授、隠明寺さんに心より感謝申し上げます。

秘書広報部

※YouTubeに動画がアップされましたら改めてご案内いたします。