今年は例年にない暑さが続いておりましたが、朝夕ようやく涼しくなり秋の気配を感じる頃となりました。

今年は例年にない暑さが続いておりましたが、朝夕ようやく涼しくなり秋の気配を感じる頃となりました。

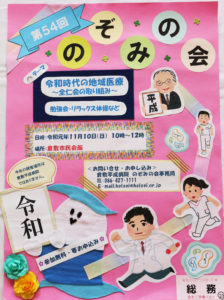

第54回のぞみの会のプログラムが決まりましたので、内容についてご案内いたします。

開催日:令和元年11月10日(日)

開催時間:10:00~12:00(受付9:30~)

開催場所:倉敷市民会館

※開催時間と会場が例年と異なります。お間違えのないよう宜しくお願いいたします。

◆勉強会 「腰痛と骨粗しょう症について」

倉敷平成病院 整形外科部長 松尾 真二 先生

◆特別講演 「令和時代に全仁会が目指す地域医療」

倉敷平成病院 理事長 高尾 聡一郎 先生

◆リラックス体操、アトラクション「全仁会ムービー」、医師紹介等もプログラムの内容です。

今回お弁当はありませんが、心ばかりの記念品をご用意してお待ちしております。(数に限りがあります。ご了承ください。)

健康に役立つ催しを企画しています。皆様ぜひお誘いあわせの上ご参加くださいますよう宜しくお願い申しあげます。

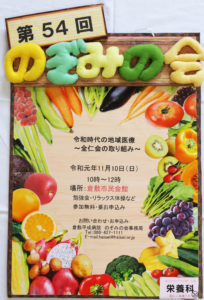

★第54回のぞみの会 令和元年11月10日(日)10時~12時『令和時代の地域医療 ~全仁会の取り組み~』★

★ポスターは栄養科が作成したものです

のぞみの会実行委員会 ローズガーデン倉敷 N