11月の月間行事予定を配布後、あちこちからこの様な声が聞こえてきました。

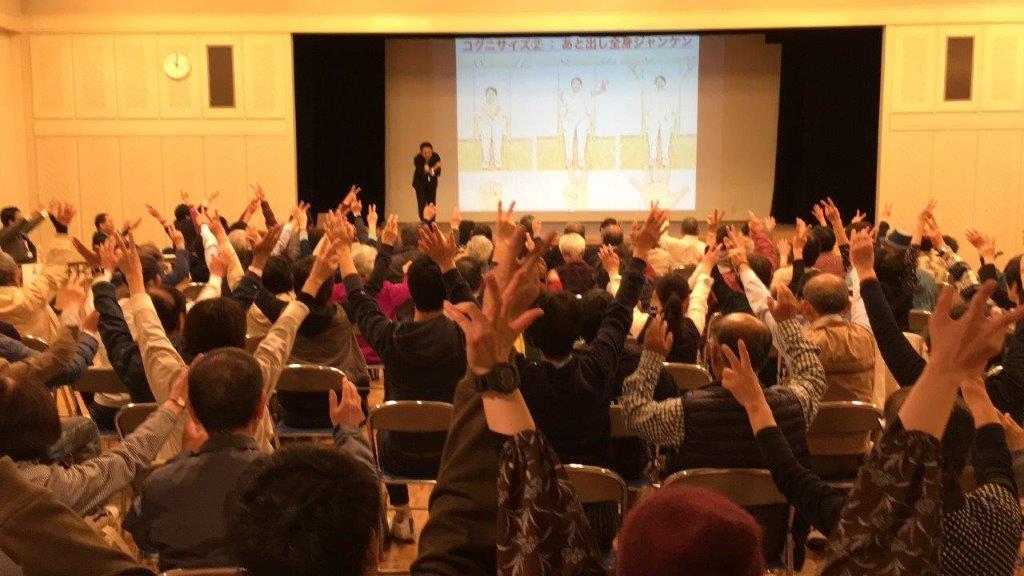

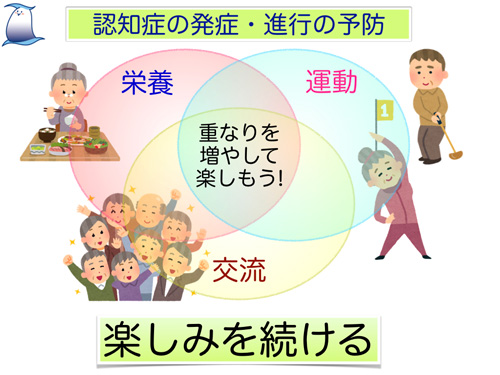

最近では色々なところで耳にするようになってきたので、ご存知の方もおられることと思いますが、簡単に説明するとコグニサイズとは国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知課題(計算、しりとりなど)を組み合わせた、認知症予防を目的とした取り組みの総称を表した造語です。英語のcognition (認知) とexercise (運動) を組み合わせてcognicise(コグニサイズ)と言います。

最近では色々なところで耳にするようになってきたので、ご存知の方もおられることと思いますが、簡単に説明するとコグニサイズとは国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知課題(計算、しりとりなど)を組み合わせた、認知症予防を目的とした取り組みの総称を表した造語です。英語のcognition (認知) とexercise (運動) を組み合わせてcognicise(コグニサイズ)と言います。

今までのデイサービスといえば、「引きこもりがちになる高齢者の外出や社会交流」「介護する家族の負担軽減」などを目的としていましたが、これからは、高齢者の「自立支援」のための「機能訓練」を積極的に行い「家に返す」というサービスをより進めていく方針になってきています。

その様な中で、デイサービスドリームも今まで以上に自立支援に力を注ぎ、利用者の心身機能とより真摯に向き合っていかなければと考えました。

デイサービスドリームでは、運動的なプログラムは少なく机上でのプログラムが大半を占めています。

そこでまず、身体を動かすプログラムを増やしたいと考えました。今年の9月,10月に私を含め2名の職員が倉敷老健通所リハビリより、デイサービスドリームへ異動してきました。私たちが通所リハビリで体操指導を行ってきた経験を活かして、何が出来るか?と考えた結果『コグニサイズ』をやってみよう!となりました。

そこでまず、身体を動かすプログラムを増やしたいと考えました。今年の9月,10月に私を含め2名の職員が倉敷老健通所リハビリより、デイサービスドリームへ異動してきました。私たちが通所リハビリで体操指導を行ってきた経験を活かして、何が出来るか?と考えた結果『コグニサイズ』をやってみよう!となりました。

月間行事予定を配布した時点で、聞いたことのない言葉に興味を持って頂き、『何?何?何をするの?』と楽しみ半分、不安半分で始まりました。いざ始まると皆さん一生懸命に取り組んでくださり、そのうち表情も明るくなり笑顔、笑顔、笑顔。。。

『これなら、自分の部屋で1人でも出来そう。』『時にはこんな体を動かすのもいいわね。』

『ものすごく良かった!!』など、嬉しいお言葉をたくさん頂きました。

このように楽しく体を動かす機会を徐々に増やしていければと構想を練っています♪

デイサービスドリーム k

お薬はたくさんの種類があって、同じ成分でも名前が違っていたり、似たような名前が合ったり、なかなか覚えきれません。

お薬はたくさんの種類があって、同じ成分でも名前が違っていたり、似たような名前が合ったり、なかなか覚えきれません。 11月11日(日)

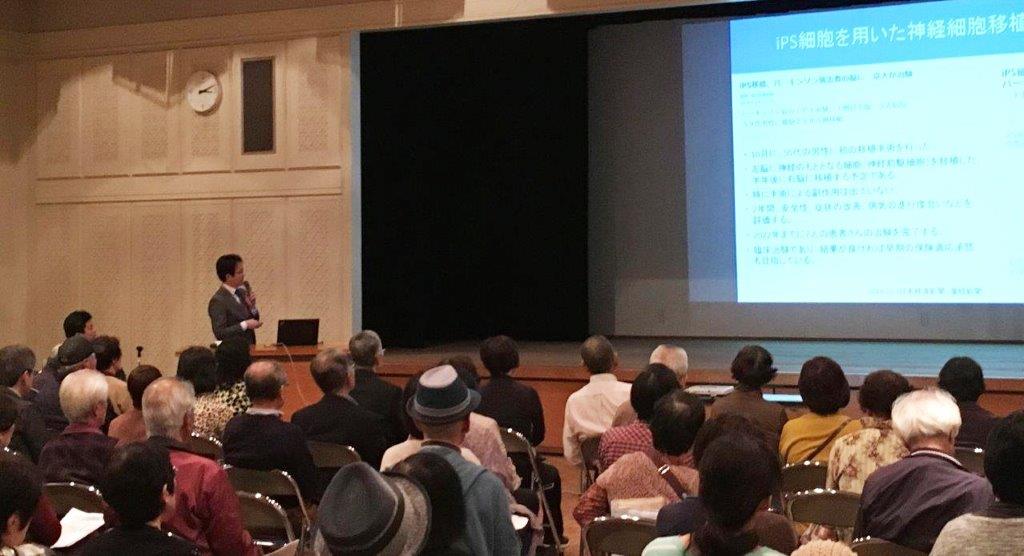

11月11日(日) 樹院長が座長を努め、講師は倉敷記念病院脳神経内科安田雄先生、当院の上利崇センター長、理学療法士の山下昌彦科長でした、安田先生はパーキンソン病に対する歴史と薬物治療、日々の生活の注意点について講演されました。上利センター長は脳深部刺激療法(DBS)を踏まえた外科的治療や今月、京都大学にて臨床治験を行ったiPS細胞を用いた神経細胞移植療法について講演しました。山下科長は認知機能向上を目指したパーキンソン病運動の「コグニサイズ」を講演し、会場全員で行いました。最後に個別の相談コーナーを設け終了しました。

樹院長が座長を努め、講師は倉敷記念病院脳神経内科安田雄先生、当院の上利崇センター長、理学療法士の山下昌彦科長でした、安田先生はパーキンソン病に対する歴史と薬物治療、日々の生活の注意点について講演されました。上利センター長は脳深部刺激療法(DBS)を踏まえた外科的治療や今月、京都大学にて臨床治験を行ったiPS細胞を用いた神経細胞移植療法について講演しました。山下科長は認知機能向上を目指したパーキンソン病運動の「コグニサイズ」を講演し、会場全員で行いました。最後に個別の相談コーナーを設け終了しました。 した。中には若い方もいて、パーキンソン病に対して興味をもつ方が幅広くいると感じました。

した。中には若い方もいて、パーキンソン病に対して興味をもつ方が幅広くいると感じました。 当院でもパーキンソン病外来や倉敷ニューロモデュレーションセンターにて多くの患者さんが来院します。今回の市民公開講座に参加して新しいことを学ぶことができました。今後の仕事に活かしていきたいです。

当院でもパーキンソン病外来や倉敷ニューロモデュレーションセンターにて多くの患者さんが来院します。今回の市民公開講座に参加して新しいことを学ぶことができました。今後の仕事に活かしていきたいです。

今回の学会では21か国、230名ほどの方々が参加、日本からは山本隆充先生、平孝臣先生ほか多くの先生方が発表をされ、アジア圏での機能外科の拡がりを感じられたとのことです。

今回の学会では21か国、230名ほどの方々が参加、日本からは山本隆充先生、平孝臣先生ほか多くの先生方が発表をされ、アジア圏での機能外科の拡がりを感じられたとのことです。

秘書・広報課

秘書・広報課 講義の内容としては、姿勢評価のための基礎知識の説明、基本動作や歩行における筋活動やその誘発方法、中枢神経患者の方に対する上肢機能や歩行分析、またそこに対する治療方法などを丁寧にご指導していただきました。そして、患者様にもご協力していただき弓岡先生による治療デモンストレーションを見学させて頂きました。弓岡先生がハンドリングを行うと患者様の上肢の動きが円滑になり、歩容や歩行速度まで改善されとても感動しました。

講義の内容としては、姿勢評価のための基礎知識の説明、基本動作や歩行における筋活動やその誘発方法、中枢神経患者の方に対する上肢機能や歩行分析、またそこに対する治療方法などを丁寧にご指導していただきました。そして、患者様にもご協力していただき弓岡先生による治療デモンストレーションを見学させて頂きました。弓岡先生がハンドリングを行うと患者様の上肢の動きが円滑になり、歩容や歩行速度まで改善されとても感動しました。 また、外部の先生方も来られており、一緒に実技の練習をさせてもらう際に臨床での悩みなどを相談することができたので、たくさんのアドバイスをもらうことのできる大変有意義な勉強会になりました。

また、外部の先生方も来られており、一緒に実技の練習をさせてもらう際に臨床での悩みなどを相談することができたので、たくさんのアドバイスをもらうことのできる大変有意義な勉強会になりました。 倉敷中央病院は、1166床、入院一日平均1,060人、外来一日平均2,659人、職員数3150人という日本を代表する病院の一つです。国際的な医療機能評価(JCI)も取得されており、来年6月に、現総合保健管理センターを移転新築し「予防医療プラザ」を開業される予定です。

倉敷中央病院は、1166床、入院一日平均1,060人、外来一日平均2,659人、職員数3150人という日本を代表する病院の一つです。国際的な医療機能評価(JCI)も取得されており、来年6月に、現総合保健管理センターを移転新築し「予防医療プラザ」を開業される予定です。

論と患者さんの症状、舌や脈から、この患者さんの証は「脾気虚(ひききょ)、陰虚内熱(いんきょないねつ)」と考えました。体質的に脾胃が弱く、気血の生成が不十分だったため舌を営養できず、またストレスを長く抱えていたことで気鬱(きうつ)が起こり、気が停滞することで熱が現れ、舌の潤いも阻害されて今回のような症状が現れたと考えられます。

論と患者さんの症状、舌や脈から、この患者さんの証は「脾気虚(ひききょ)、陰虚内熱(いんきょないねつ)」と考えました。体質的に脾胃が弱く、気血の生成が不十分だったため舌を営養できず、またストレスを長く抱えていたことで気鬱(きうつ)が起こり、気が停滞することで熱が現れ、舌の潤いも阻害されて今回のような症状が現れたと考えられます。