こんにちは。日中は日差しが強く、うっすらと汗ばむ季節となってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

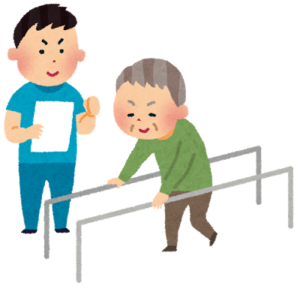

先日、参加したセミナーで「リハビリ」についてのお話があったので、少しご紹介させて頂きたいと思います。

皆さんは「リハビリ」というと、どんなことを思い浮かべますか?運動やマッサージ、電気治療などを思い浮かべる人もいるでしょうか?実はそれだけではないのです。

厚生労働省では、『リハビリテーションは、心身に障害を持つ人々の全人間的復権を理念として、単なる機能回復訓練ではなく、潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を可能にし、その自立を促すものである』とされています。

心身機能の回復だけでなく、そこから活動や参加に繋げていくこと。そして、人間らしく生きる権利の回復、つまり、その人らしい生活や人生を取り戻すことこそがリハビリテーションなのです。

生活スタイルや楽しみ、役割など、これまでどのような人生を歩んできたのか、それは一人一人で全く異なります。

患者さんが安全に安心して生活することができ、楽しみや役割、生きがいを持ってその人らしく暮らしていくために、より良いリハビリテーションが提供できるセラピストになれるよう、日々精進していきたいと思います。

リハビリテーション部 作業療法士 M