寒気厳しき折、お風邪など召されていないでしょうか。

今回は通所リハビリ認知症専門フロアで行っている、認知症のタイプ別のケアの工夫について紹介したいと思います。

<アルツハイマー型認知症>

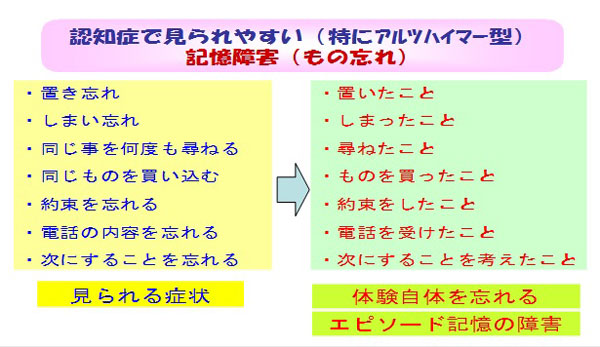

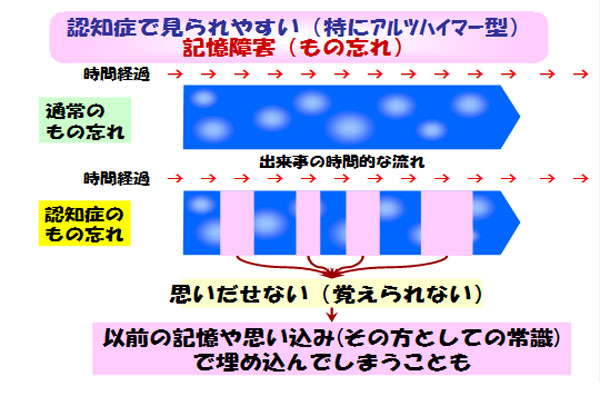

アルツハイマー型認知症では、もの忘れや見当識障害、判断力の低下、実行機能の低下といった症 状が出現します。もの忘れに対しては、同じことを何度言われてもご本人にとっては初めてであるため、感情的にならず根気強く対応することで不安の軽減や、興奮の予防が図れます。メモ書きも有効な場合があります。通所リハビリをご利用中にも、帰りの時間が気になって何度も尋ねてこられる方がおられ、その都度同じようにお時間をお伝えする他、帰りの時間を書いた手作りのバスチケットをお渡しする場合もあります。見当識障害では日にちや場所がわからなくなるため、目立つところにカレンダーを掲示したり、会話の中に季節の話題をいれたりして対応します。当フロアでも部屋に日付と場所を見やすい字で書いて掲示しています。判断力の低下に対しては、たとえば「何がいい?」と聞くのではなく「あれとこれ、どっちがいい?」と聞くように判断材料を減らす声かけが有効です。実行機能の低下というのは聞き慣れないかもしれませんが、たとえば「服を着てね」と言うと何をすればいいのかと戸惑うような場面を言います。こういう場合には、「上着を持って」、「袖を通して」、「ボタンを付けて」と、一手順できたら次の手順と分けて具体的な動作を伝えるとやりやすくなります。

状が出現します。もの忘れに対しては、同じことを何度言われてもご本人にとっては初めてであるため、感情的にならず根気強く対応することで不安の軽減や、興奮の予防が図れます。メモ書きも有効な場合があります。通所リハビリをご利用中にも、帰りの時間が気になって何度も尋ねてこられる方がおられ、その都度同じようにお時間をお伝えする他、帰りの時間を書いた手作りのバスチケットをお渡しする場合もあります。見当識障害では日にちや場所がわからなくなるため、目立つところにカレンダーを掲示したり、会話の中に季節の話題をいれたりして対応します。当フロアでも部屋に日付と場所を見やすい字で書いて掲示しています。判断力の低下に対しては、たとえば「何がいい?」と聞くのではなく「あれとこれ、どっちがいい?」と聞くように判断材料を減らす声かけが有効です。実行機能の低下というのは聞き慣れないかもしれませんが、たとえば「服を着てね」と言うと何をすればいいのかと戸惑うような場面を言います。こういう場合には、「上着を持って」、「袖を通して」、「ボタンを付けて」と、一手順できたら次の手順と分けて具体的な動作を伝えるとやりやすくなります。

<脳血管性認知症>

脳卒中がきっかけの認知症であるため、脳の障害部位によって症状は様々です。ご本人ができることは何か、できなくなってしまったことは何かをしっかり把握して、苦手な部分のサポートをすることが大切です。自発性の低下やうつ状態が見られることが多いため、活動性の低下が危惧されます。無理強いするのは良くないですが、寝たきりや閉じこもりを防止するため、本人のできる部分に注目してできる限り脳にとって刺激の多い生活を送れることが重要です。通所リハビリでは、色々なプログラム(体操や脳トレ、レクリエーションなど)を試す中で、ご本人の反応をしっかり観察して、得意そうなことを探しています。得意なプログラムに取り組んでいる時のご本人の集中した表情や笑顔は私たちの励みになっています。

また、脳卒中の再発予防が極めて大切です。処方された薬をきちんと服用すること、医師に指示された生活習慣や生活上の制限を守ることなどを支援することがご家族の大きな役割のひとつです。

<前頭側頭型認知症>

このタイプの方は脳の前頭葉と側頭葉という部分の機能が低下してしまいます。前頭葉は感情のコントロールや集中力、物事の善悪の判断など人間らしさを司るところです。側頭葉は言葉の意味や味覚、聴覚、記憶などに関係する部分です。急な感情の変化や、反社会的行動、頑固で言うことが聞けないなどの症状が現れることがあるため、ご家族はショックを受けやすく、介護にも様々な苦労があると言われています。できればご家族だけで介護するのではなく、デイサービスや訪問看護など介護保険サービスを活用してできるだけご家族の介護負担を軽減することが必要でしょう。

万引きなど反社会的な行動は、本人には悪気はないため叱責や禁止はかえって逆効果になります。外出する時は一緒に行く、万引きをする店が特定できるなら事情を説明して代金を後から請求してもらう、または先払いしておくという方法で対処されている方もいるようです。

また常同行動が出現することがあります。いつも同じ物を食べ続けたり、毎日決まった時間に同じコースを散歩したりと常に同じように繰り返される行動を言います。これを止めようとするとご本人の反発を買い、興奮することもあります。むしろ常同行動を利用して、ご本人が得意な作業や行動を日課に取り入れた方がうまくいく場合があります。決まった時間に座ってもらい、決まったケアを行うなど、常同行動を日常に取り入れて定着するように働きかけることが有効です。

さらに集中力の低下や感情コントロールの拙劣さが影響して、周囲の環境に影響を受けやすく刺激や変化に弱くなりやすいのも特徴です。騒音や刺激的な映像、強い匂いなどに注意が必要です。広すぎる場所、混雑した場所、強い光なども苦手です。当通所リハビリにおいても部屋には物を少なくして(あるいは目に付かないように隠して)、少人数の職員が対応するようにしています。

<レビー小体型認知症>

はっきりとした幻視が見えることが特徴です。幻視とはそこにいないものが、あたかも本当に存在するように錯覚して見えてしまうことです。幻視は、虫や小動物、人の姿が鮮明に見えます。そのため介護者が「そんなものはない」と否定しても納得できず、かえって幻視を増長させたり妄想に発展したりすることがあります。ご本人には見えていることを前提に、「私には見えないけどあなたには見えるのね」などと共感的に関わることが大切です。また幻視は近づいたり触れたりすると消えることもあるため、ご本人が怖がっていなければ一緒に近づいてみることで解決する場合もあります。また、見間違いから幻視が起こることもあるため、壁に衣服を掛けない、薄暗い場所を減らすなど見間違いやすいものを排除することも大切です。

パーキンソン症状も特徴的です。顕著な歩行障害が起こりやすいため、転倒に注意が必要です。屋内の段差を減らしたり、出だしの一歩を特に注意したりして転倒予防に努めましょう。パーキンソン症状が現れるとじっとしていることが多くなる傾向がありますが、閉じこもりを防止し昼間の活動を確保して夜眠りやすくするためにも、適度な活動性を維持していくようにしたいところです。

通所リハビリでも、無理のない範囲で立って行えるゲームに取り組んでもらったり、散歩をしたりしてリハビリ以外の時間にも活動量のアップができるように取り組んでいます。

さて、長くなってしまいましたが、4つのタイプの認知症について書かせていただきました。今回挙げた対応方法はあくまで一例ですが、共通して言えることは「ご本人に起きている変化を理解する」「共感的に関わる」「できることを中心に活動性を維持する」ことです。

通所リハビリでは引き続き、様々な工夫を取り入れながら、認知症がある方も安心して1日1日を過ごせるように努めて参ります。

通所リハビリ 介護福祉士S

ー軽く手を握ったこぶし1つ分のごはん(パン、麺類は少し多め)

ー軽く手を握ったこぶし1つ分のごはん(パン、麺類は少し多め)

残薬あり」と回答した方・・・約33%

残薬あり」と回答した方・・・約33%