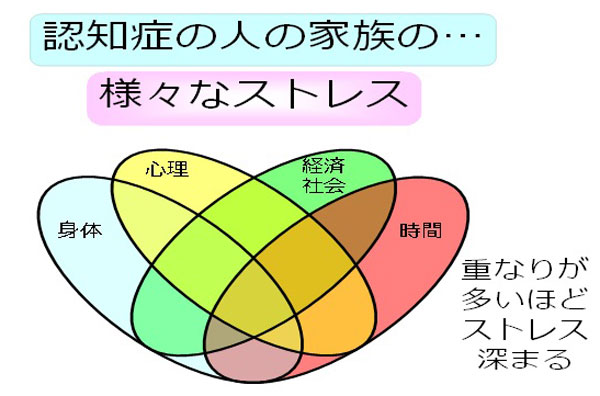

今回は、支援をする人の負担についてお話したいと思います。介護にまつわる負担には、身体・心理・経済、社会・時間の要因がかかわっています。さらに、要因の重なりが多いほど、負担は倍増していきます。

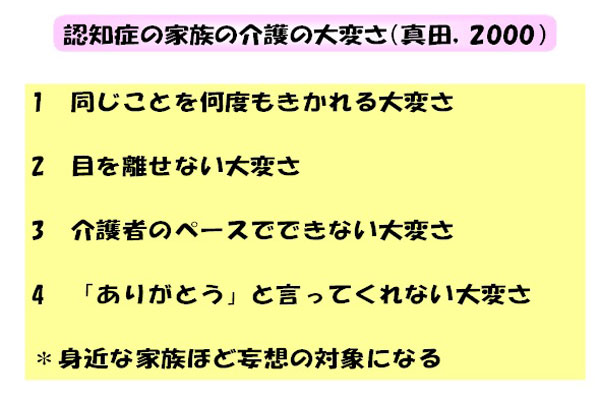

認知症を有する方への介護について、その大変さがどのようなものかといった報告があります。

1.同じことを何度もきかれる大変さ

わすれ易い・憶えられないという認知症の症状を理解していても、さんざん繰り返されると、特にこころや時間の余裕が持てないときほど、よくない事だとわかってはいてもつい、返す言葉や表情がだんだんとトゲトゲしいものに変わっていくのは無理もないことかもしれません。

2.目を離せない大変さ

道に迷ってしまう方や、ふと家を出て行かれる方など、万が一の危険性がある方の介護は、夜寝ている時でも、常に気を張り続けなければならなくなるケースが多いようです。そのような環境におかれると精神的・肉体的な疲労が蓄積し易くなることは想像に難しくありません。

3.介護者のペースでできない大変さ

介護者の方が「ちょっと待って!」と感じること、またはご本人に伝えることは非常に多いのではないでしょうか。しかしながら、この「ちょっと」という時間の間隔は、認知症では障害されやすい部分になります。周囲の人から見ると、あたかも「待てない」ように見え、介護を行う場合では自分のペースで出来ない

=振り回されるような状況につながりやすくなります。

4.ありがとうと言ってくれない大変さ

ご本人からありがとうと言ってもらえないことというよりは、介護者の周囲の人(例えば家族や親類など)から自分の大変さを理解してもらえない、感謝されない、介護してあたりまえ、という状況がより大変さを感じるかもしれません。介護者が孤立感をつのらせ、負担をひとりで背負ってしまうという悪循環につながりかねません。

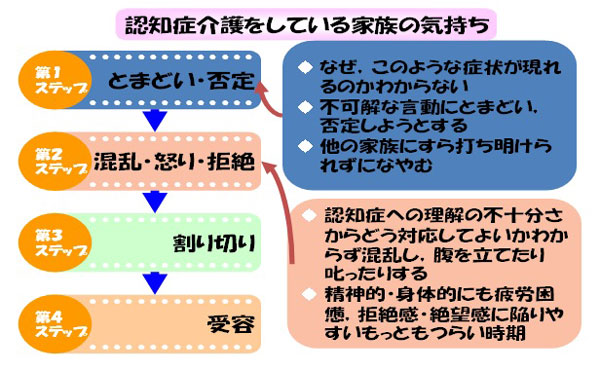

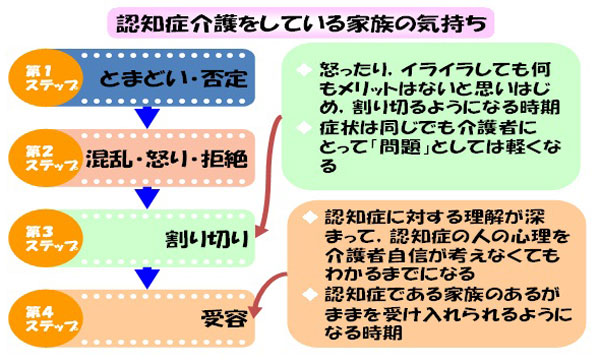

次は、認知症を有する方のご家族の多くが経験する心理的ステップをご紹介します。ステップは4段階ありますが、第1から第4ステップまでの間を行きつ戻りつしながら、だんだんと認知症を有するご本人を受容していくと言われています。この各ステップの行きつ戻りつのしかたは、ご本人の症状や、ご本人・ご家族の性格、年齢、身体状況、これまで培ってきた家族関係、地域・社会的状況、経済的状況、医療・福祉スタッフとの信頼関係などの影響を受けると言われています。

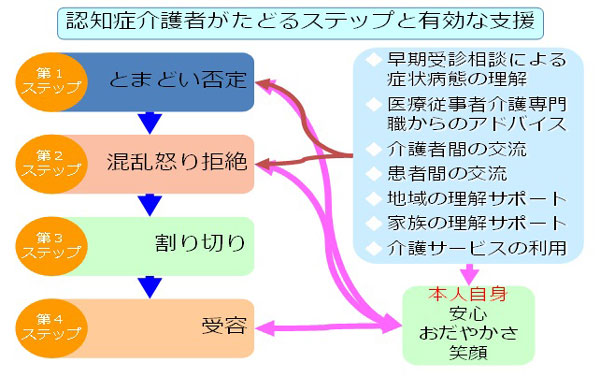

各ステップでの心理的な負担感は周囲からの有効な支援を受けることで軽減されます。次の図ではその有効な支援にはどのようなものがあるのかについて説明しています。

各ステップでの心理的な負担感は周囲からの有効な支援を受けることで軽減されます。次の図ではその有効な支援にはどのようなものがあるのかについて説明しています。

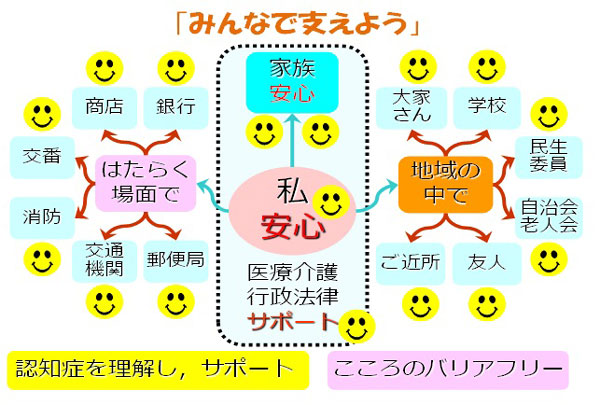

この上の図で極めて重要なことは、支援する人が一人ですべてを背負わないということです。介護を受ける側⇔介護をする側という2者関係のつながりは非常に強いために、その関係性があたかも殻に閉じこもるような孤立した状態におちいるリスクが非常に高いと言えます。そのような状態ではお互いがお互いのストレスを増幅しあうような悪循環が起こらないとも限りません。そのような負担感をできるだけ軽減するには、みんなで支えるという視点が必要です。

この上の図で極めて重要なことは、支援する人が一人ですべてを背負わないということです。介護を受ける側⇔介護をする側という2者関係のつながりは非常に強いために、その関係性があたかも殻に閉じこもるような孤立した状態におちいるリスクが非常に高いと言えます。そのような状態ではお互いがお互いのストレスを増幅しあうような悪循環が起こらないとも限りません。そのような負担感をできるだけ軽減するには、みんなで支えるという視点が必要です。

この上の図のような関係をどのようにして築くかということですが、多くの方は言うは易し、行うは難しといった印象を抱かれるのではないでしょうか。この図のような関係を築きやすくするために、極めて重要な相談・支援機関があります。それは全国の各地区に設置されている「高齢者支援センター」と呼ばれる機関です。負担の強弱にかかわらず、このような相談窓口を確保しておくことは、現在や将来の負担感・ストレスのコントロールを上手く行うために必要となってきます。「私だけで支えないようにする」「みんなで支えてそれぞれのメリットを上手に生かす」ことが、支える人だけでなく、認知症を有するご本人にとっても笑顔で生きるためのキーポイントの一つになります。

この上の図のような関係をどのようにして築くかということですが、多くの方は言うは易し、行うは難しといった印象を抱かれるのではないでしょうか。この図のような関係を築きやすくするために、極めて重要な相談・支援機関があります。それは全国の各地区に設置されている「高齢者支援センター」と呼ばれる機関です。負担の強弱にかかわらず、このような相談窓口を確保しておくことは、現在や将来の負担感・ストレスのコントロールを上手く行うために必要となってきます。「私だけで支えないようにする」「みんなで支えてそれぞれのメリットを上手に生かす」ことが、支える人だけでなく、認知症を有するご本人にとっても笑顔で生きるためのキーポイントの一つになります。

「もの忘れ」は早期発見・早期治療が重要であり、診断・治療のためには、地域のかかりつけ医師との情報共有が非常に重要です。ご家族や身近な方、またはご自身のもの忘れが気になるという方は、まずはかかりつけ医師にご相談下さい。

認知症疾患医療センター相談室 直通電話番号:086-427-3535

認知症疾患医療センター CP阿部