通所リハビリの一番大きなお部屋はご利用者様の身体状態により、二つのブロックに分かれています。

今回は、その一つ、少しお手伝いがあった方が生活やリハビリをしやすい、そんな方々がたくさんいらっしゃる、ユニット2の活動をご紹介いたします。

【ユニット2はこんな方におすすめ】

自分で歩きたいけど、見守りがあると安心だ。

トイレも、少し不安だから手伝って欲しい。

レクリエーションもみんなと同じようにはできないけれど参加したい

そんなご希望にこたえられるのが、1フロアユニット2です。

【ユニット2のプログラム】

・体操

片麻痺の方や、車椅子の方でも座ったまま身体を動かせるように、体操も工夫されています。

棒を持つことで、動かしにくい手に棒を握って頂き、ご自分の範囲内で動かす事ができます。簡単な動きを中心に、でもしっかり動かす事ができるよう反復動作が多いです。

このことは、やればできるんだ!という、ご本人のやる気に直結しています。

・脳トレプリント

基本のプリントはユニット1(反対のチーム名)も同じですが、難しい方には、塗り絵、簡単な計算問題を一緒に解いたり、個別のものを提供しています。

・レクリエーション

午後のメインプログラムは別々に行います。

午後のメインプログラムは別々に行います。

創作を行う週があります。片麻痺の方でも参加できるよう、予め、少し、スタッフが張り付けたりしやすいようにカットしていたり、人形などを作る際に折り紙を貼って顔を書くだけでも、個性豊かな作品が出来上がり、スタッフの一番楽しい時でもあります。

ただ、塗るだけ!と、思われるでしょうが、絵の具で塗られる方もおられ、繊細な筆遣いに圧倒されることもあります。

このように、リハビリにいろんな事が繋がるなと~と実感する事たくさんです。少しでも「なんだ、出来るじゃないか!」そんな風に思って頂く事を、たくさん増やせるように、楽しかったと、感じて帰って頂けるように、毎日ユニット2は活動しています。

通所リハビリ 介護福祉士 K

感染対策の観点から、セミナーや研修が自粛傾向にある中で、専門職としてのあり方に警鐘が鳴らされているのではないかと感じる。Web上での研修など、限定的な学びの場は、かろうじて確保されているのは事実だが、直接対人援助に関する体験的な学習は、性質上限界があり、2020年は、グループワークやロールプレイなど、これまでの修練では、十分な成果を得られにくいと体感した1年だった。特に我々MSW(メディカルソーシャルワーカー)のように、相談援助のスキルを成長させるべき職種にとってこの問題は深刻で、社会福祉士という国家資格にさらなる磨きをかけたいという、志ある若者にとって苦悩の時代が到来したかのように思えてならない。その時代時代に求められるニーズに合わせて、学びの方法は変革を求められる。感染対策を十分に考慮した上で、これまでと同等かそれ以上の成果を得られるような研修方法を生み出す努力をすることは、長くこの業種に携わった者の使命でもある。

感染対策の観点から、セミナーや研修が自粛傾向にある中で、専門職としてのあり方に警鐘が鳴らされているのではないかと感じる。Web上での研修など、限定的な学びの場は、かろうじて確保されているのは事実だが、直接対人援助に関する体験的な学習は、性質上限界があり、2020年は、グループワークやロールプレイなど、これまでの修練では、十分な成果を得られにくいと体感した1年だった。特に我々MSW(メディカルソーシャルワーカー)のように、相談援助のスキルを成長させるべき職種にとってこの問題は深刻で、社会福祉士という国家資格にさらなる磨きをかけたいという、志ある若者にとって苦悩の時代が到来したかのように思えてならない。その時代時代に求められるニーズに合わせて、学びの方法は変革を求められる。感染対策を十分に考慮した上で、これまでと同等かそれ以上の成果を得られるような研修方法を生み出す努力をすることは、長くこの業種に携わった者の使命でもある。 の予防や治療において各国が実施した様々な方策は、目立った効果が得られていません。期待されているワクチンの接種は、既に始まっていますが、短時間で開発されたワクチンの安全性に関して、多くの不安の声がある一方、変異しつつあるウイルスに対する有効性も疑問視されています。

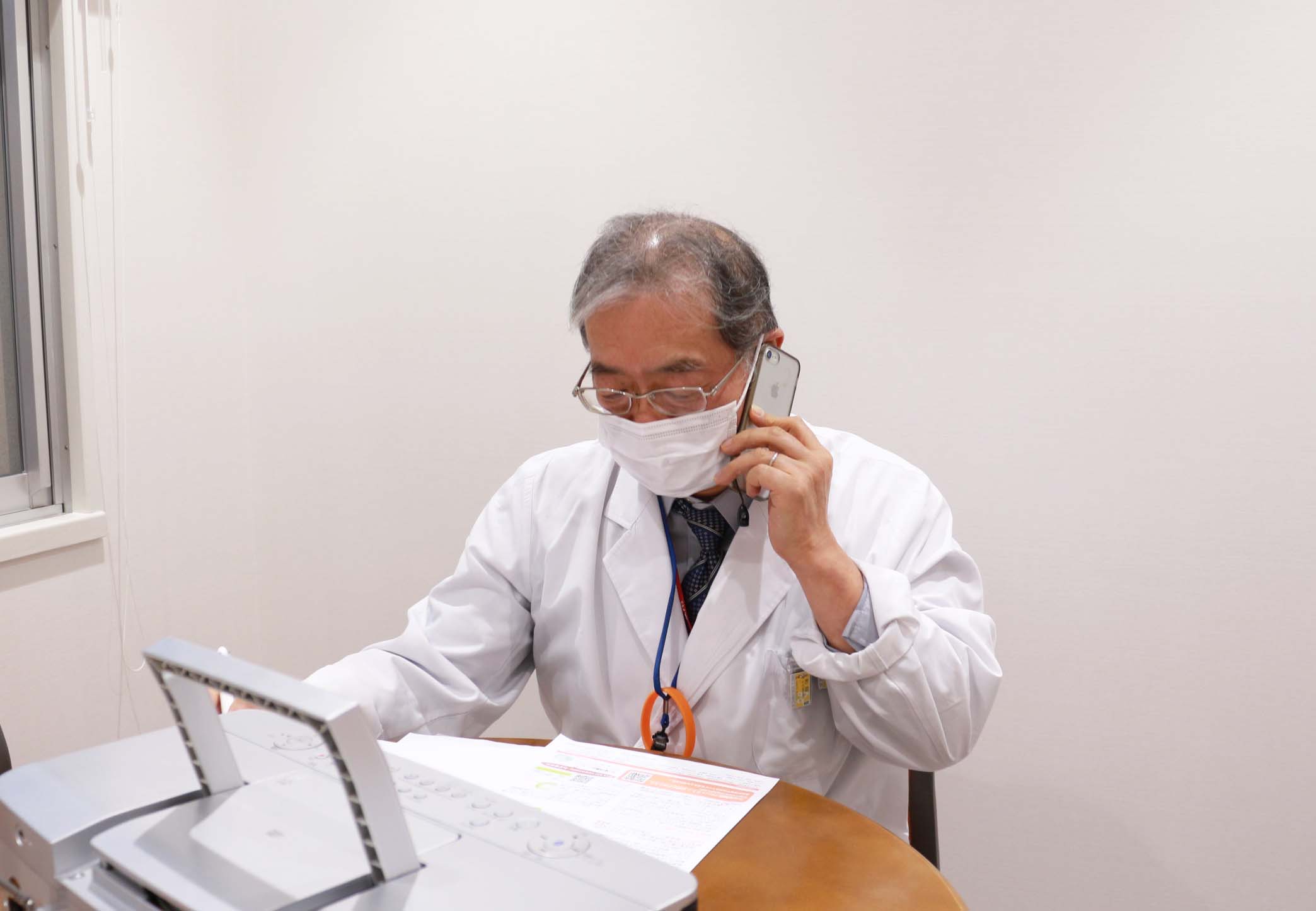

の予防や治療において各国が実施した様々な方策は、目立った効果が得られていません。期待されているワクチンの接種は、既に始まっていますが、短時間で開発されたワクチンの安全性に関して、多くの不安の声がある一方、変異しつつあるウイルスに対する有効性も疑問視されています。 FMくらしきで毎月第3水曜日17時30分から放送されている『love our community-わが街のわ-』に1月20日(水)、篠山副院長が電話出演致しました。

FMくらしきで毎月第3水曜日17時30分から放送されている『love our community-わが街のわ-』に1月20日(水)、篠山副院長が電話出演致しました。 第20回目の今回は、『わが街健康プロジェクト。』が発刊しているニュースレター『にじいろ便り』に寄せられたメッセージを紹介しました。その中で、篠山副院長は質問のあった「どんな時に救急受診が必要か?」について先生の専門である脳神経外科分野を中心にお答えしました。

第20回目の今回は、『わが街健康プロジェクト。』が発刊しているニュースレター『にじいろ便り』に寄せられたメッセージを紹介しました。その中で、篠山副院長は質問のあった「どんな時に救急受診が必要か?」について先生の専門である脳神経外科分野を中心にお答えしました。 1月半ば、ある受診の方が会計時、くしゃみが止まらなくなりました。

1月半ば、ある受診の方が会計時、くしゃみが止まらなくなりました。 新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。 私は、2回目の退院前訪問でしたが緊張と準備不足がないかと不安で一杯でした。現在は、チームの方々や先輩方のアドバイスをいただきながら退院後の生活を見据えて治療を進めています。リハビリを進めていく上で、知識不足と先輩方の幅広い着眼点を日々痛感しています。今回の退院前訪問や治療で学んだ1つ1つのことを吸収していき、日々精進し今後の治療に活かしていきたいです。

私は、2回目の退院前訪問でしたが緊張と準備不足がないかと不安で一杯でした。現在は、チームの方々や先輩方のアドバイスをいただきながら退院後の生活を見据えて治療を進めています。リハビリを進めていく上で、知識不足と先輩方の幅広い着眼点を日々痛感しています。今回の退院前訪問や治療で学んだ1つ1つのことを吸収していき、日々精進し今後の治療に活かしていきたいです。