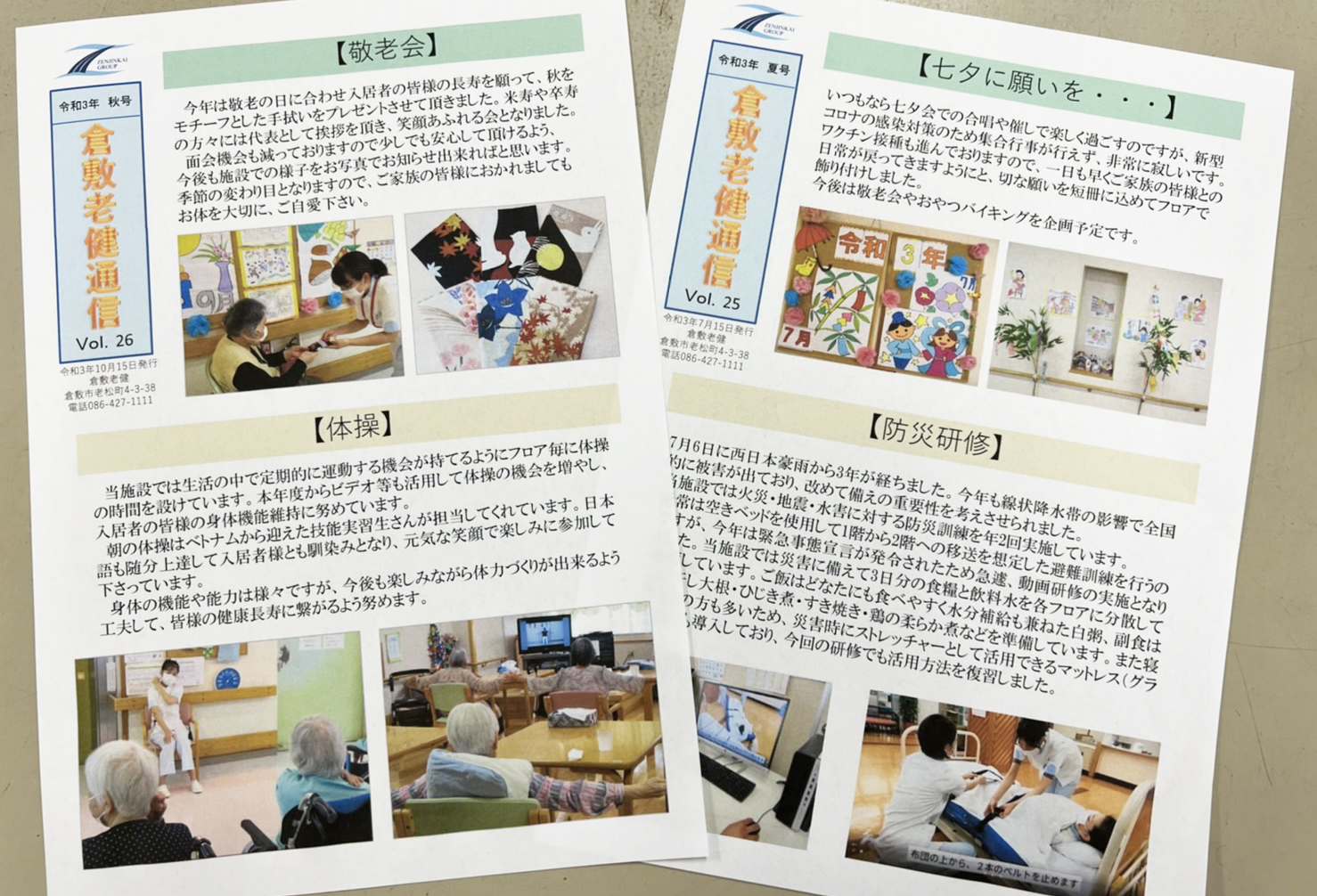

2015年から発行している「倉敷老健通信」ですが、10月に第26号を発行しました。倉敷老健のホームページから、PDFでもご確認いただけます。

2015年から発行している「倉敷老健通信」ですが、10月に第26号を発行しました。倉敷老健のホームページから、PDFでもご確認いただけます。

コロナ禍ですが工夫して実施した敬老会などの様子をご紹介しています。

老健動画のQRコードも裏面には紹介しています。こちらも合わせてご覧いただければ幸いです。

倉敷老健 K

2015年から発行している「倉敷老健通信」ですが、10月に第26号を発行しました。倉敷老健のホームページから、PDFでもご確認いただけます。

2015年から発行している「倉敷老健通信」ですが、10月に第26号を発行しました。倉敷老健のホームページから、PDFでもご確認いただけます。

コロナ禍ですが工夫して実施した敬老会などの様子をご紹介しています。

老健動画のQRコードも裏面には紹介しています。こちらも合わせてご覧いただければ幸いです。

倉敷老健 K

『第56回のぞみの会』の第5弾が本日12月6日(月)先ほどから配信開始となりました。

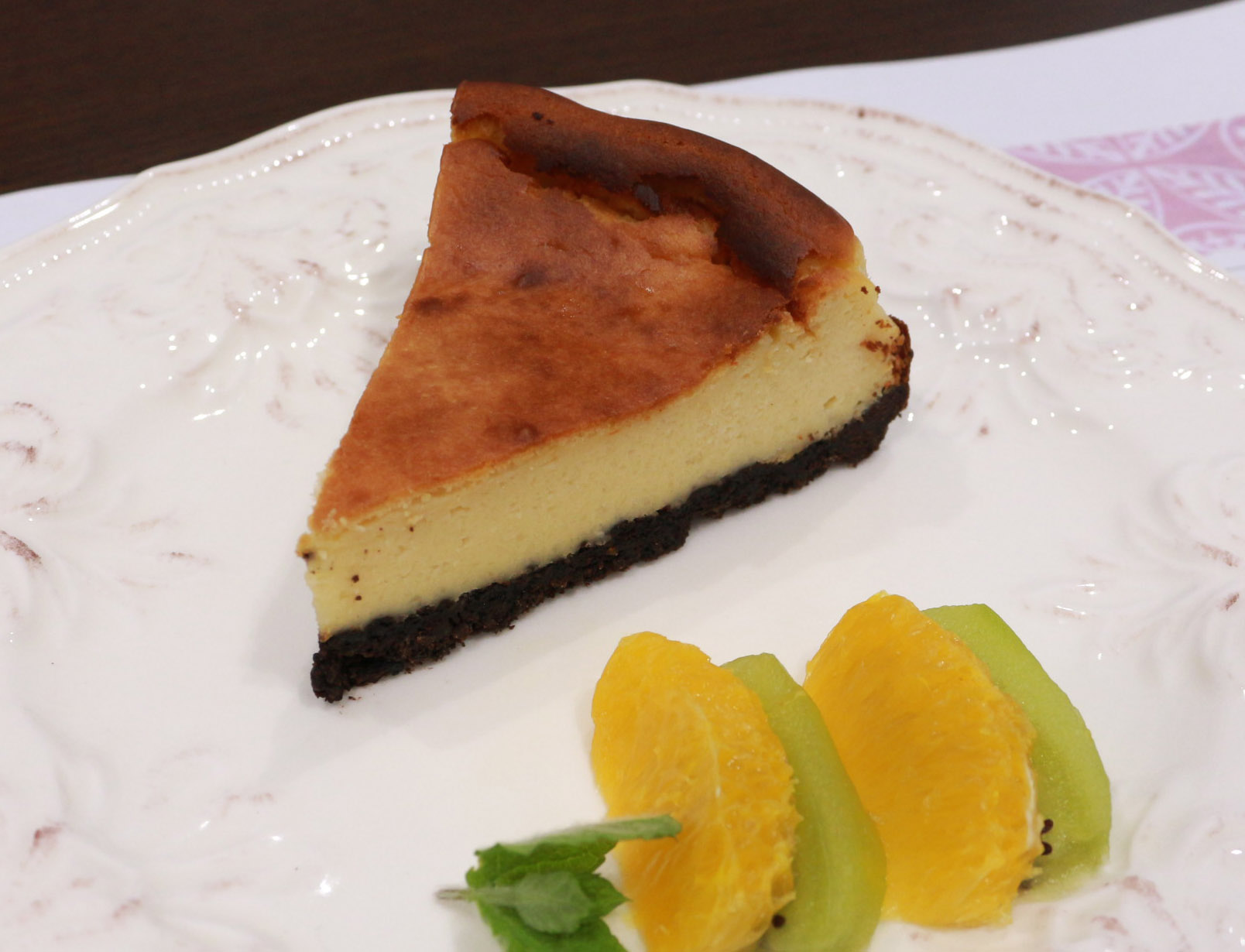

今回は「腸内環境を整える ~便秘解消が健康への第一歩~」です。

倉敷平成病院栄養科スタッフが、腸内環境を整えるために、野菜や発酵食品を組み合わせた便秘解消レシピを2品ご紹介します。

腸内環境は、便秘だけでなく美肌や免疫力にも関係します。日頃から食物繊維や発酵食品、水分をしっかりとって腸内環境を整え、腸すっきりで過ごしましょう。

動画に合わせて、ホームページでもそれぞれのレシピを紹介しています。

【腸すっきりテリーヌ】http://www.heisei.or.jp/blog/?p=17522

【酒粕チーズケーキ】http://www.heisei.or.jp/blog/?p=17534

ぜひご覧ください。

次回は12月13日(月)、「体験インタビュー『パーキンソン病の外科治療を受けて』」の動画配信を予定しています。どうぞお楽しみに。

第56回のぞみの会実行委員

12月になり、例年通りとはいかないものの忘年会のシーズンになりました。

年末年始は親戚の集まりなどお酒を飲む機会が増えると思います。そこで気になるのが、お酒を飲みすぎた翌日に起こる、吐き気や胸やけ、頭痛などの不快な症状「二日酔い」です。 お酒を飲むことで体内に入ったアルコールはからだ中を巡りますが、脳に到達するとアルコールが脳の神経細胞を麻痺させ「酔った」状態になります。

お酒を飲むことで体内に入ったアルコールはからだ中を巡りますが、脳に到達するとアルコールが脳の神経細胞を麻痺させ「酔った」状態になります。

その後肝臓で分解されていく過程で産生される有害物質が過剰に蓄積することで二日酔いが生じるとの説があります。過度なアルコールは、血圧や尿量、血糖値などを調節するホルモン分泌に影響を与え、脱水や低血糖状態になり二日酔いの症状を悪化させることもあります。

時間が経過すると自然に改善していきますが、治療が必要になることもあります。

そこで、お酒を飲むときの予防策です。空腹時にお酒を飲むと、胃の粘膜が荒れやすいです。食べ物を口に運ぶことで飲み方がゆっくりになり、アルコールの吸収も緩やかになります。次の食品と一緒に食べるとよいとされています。

・胃の粘膜を保護する作用:牛乳やチーズなどの脂肪を含む食品

・アルコールを分解する力を高める作用:枝豆や豆腐、肉、魚などのタンパク質

・アルコールで失われがちなビタミン・ミネラル類を補う作用:野菜 等

お酒を飲んだ後は、アルコールによる利尿作用によって脱水症状を起こしやすくなるため、水分補給を心がけましょう。体内のアルコール成分を尿として早く体外に出すためにも有効です。お酒を飲んだ後は以下のものを積極的に摂るとよいとされています。

・アルコールの分解や代謝を促す作用:果糖やビタミン類(果物、100%果汁ジュース)

・胃の粘膜を修復する作用:緑茶や柿に多く含まれているタンニン

・頭痛やだるさをやわらげる作用:カフェイン(二日酔いの胃には刺激が強いので、ミルクを入れて飲むといい)

・肝機能を改善する手助けをする作用とされる:ウコン 等

二日酔いの症状がつらいときは、症状に応じた薬を上手に使ってつらさを和らげることも可能です。胃痛や胃の膨満感、吐き気、食欲不振などには、傷ついた胃の粘膜を保護する作用のある胃腸薬を選んでください。胃の粘膜が荒れ、悪化すると急性胃炎や胃潰瘍を起こすこともあるので、吐き気や胃痛、おう吐など胃の症状がひどく、なかなか治まらない場合は病院を受診しましょう。水分と睡眠がとれ、安静によって症状が改善されるなら、自宅で様子を見ましょう。

また、よく「二日酔いには迎え酒」といわれますが、もう一度アルコールを体内に入れ、酔うことで感覚が麻痺し、楽になった気がするだけです。迎え酒を繰り返すことから、アルコール依存症につながる例も多いとされています。絶対にやめましょう。

二日酔いの一番の原因は「飲みすぎ」です。お酒は「適量」を守って飲めば、悪酔いや二日酔いを招くことはありません。まずは自分の適量を知り、飲みすぎないことが最大の予防となります。

予防策や飲み方ひとつで次の日の体調はかわります。上手にお酒と付き合って、楽しい年末年始にしましょう!

臨床検査部 M.Y.

参考:お酒と健康 適正飲酒の10か条 アルコール健康医学協会

メディカルノート 二日酔い 横田 修一先生監修

くすりと健康の情報局 二日酔いの症状・原因 第一三共ヘルスケア

◎材料(18cm丸型1個分)

◎材料(18cm丸型1個分)

酒粕 100g

牛乳 100ml

クリームチーズ 200g

砂糖 60g

卵 2個

ホットケーキミックス 100g

レモン汁 大さじ3

ビスケット 100g

バター 15g

◎作り方

① ビスケットを袋に入れて綿棒で砕き、溶かしバターを入れて揉みこむ。クッキングシートを敷いた型の底に敷き詰め、冷蔵庫で30分程度冷やしておく。

② 電子レンジで温めた牛乳に、酒粕をちぎって浸し、やわらかくしておく。

③ 常温に戻しやわらかくしたクリームチーズと砂糖をよく混ぜる。

④ ③に②、卵、ホットケーキミックス、レモン汁を入れ、混ぜる。

⑤ ④の生地を①に流し込み、180度に予熱したオーブンで40分焼く。表面だけ焦げそうな時は途中でアルミホイルをかぶせる。

⑥ 中心まで火が通ったら冷蔵庫で1時間程冷やす。型から取り出して8等分に切り分けたら完成!

◎ワンポイント

発行食品である酒粕と、チーズの乳酸菌を合わせたダブルで快腸ケーキです。お好みの果物を添えてさらに食物繊維をプラス!

☆1切分 286kcal 塩分0.5g

栄養科

◎材料(牛乳パック1本分)

◎材料(牛乳パック1本分)

【生地】

豚ひき肉 400g

★鶏レバー 100g

★たまねぎ 1/2個

★おろしにんにく 大さじ1

バター 大さじ1

☆卵 1.5個

☆味噌 大さじ1

☆塩 小さじ1

☆こしょう 少々

ごぼう 200g

乾燥ひじき 5g

【具】

にんじん 1/4個

さつまいも 1/4個

オクラ 4本

ヤングコーン 4本

しいたけ 4個

もち麦 15g

◎作り方

① 牛乳パックを切って型を作る。鶏レバーは臭みをとるために牛乳に20分浸しておく。もち

麦は沸騰したお湯で20分茹でておく。ひじきは水で戻し、みじん切りにする。

② たまねぎ、ごぼうはみじん切りにし、しいたけは石づきをとる。スティック状に切ったに

んじん、さつまいもとオクラで茹でる。

③ フライパンにバターを熱し、★を炒める。

④ ボウルに豚ひき肉と☆を入れ、粘りが出るまで混ぜ、冷ました③、ごぼうを入れ、よく混ぜる。鶏レバーは潰しながら混ぜる。

⑤ ④の生地のうち1/5程度を別のボウルにとりわけ、ひじきと混ぜる。

⑥ 牛乳パックにクッキングシートを敷き、底に⑤の生地を詰め、その上に具と④の生地が交互になるよう重ね、最後にもち麦を上にのせる。

⑦ 天板に水をはり、180度に予熱したオーブンで40分蒸し焼きにする。

⑧ 粗熱をとり、型から取り出し6等分に切り分けたら完成!

◎ワンポイント

食物繊維の多い野菜やひじき、もち麦などがぎっしり詰まったテリーヌです。肉と野菜が一度にとれるので弁当のおかずや作り置きにもおすすめです。型のすみずみまできっちり詰め込むと切り分けたときに断面がきれいに見えるので試してみてください。

☆1切分 268kcal 塩分1.6g

栄養科

12月に入り、寒さが一段と増してきました。テレビや街のイルミネーションを見ていると、クリスマスやお正月の季節が来たなぁと感じます。

今回は私たち心理師が外来で行う検査について、少しお話をしようと思います。

認知症疾患医療センターでは、様々な検査を行っています。

私たち心理師も、日々感染対策を行いながら検査を行っています。緊急事態宣言下の当時は簡易版の検査をしていましたが、10月より通常通りに実施しています。検査の前には手指消毒のご協力をお願いしています。いつもご協力くださいまして、ありがとうございます。

さて、心理師の行う外来検査では、患者さんご本人とご家族様それぞれから情報収集を行っています。患者さんご本人には“質問の検査(覚えてもらったり、図を見て答えていただくものなどがあります)”を通して、ご家族様には普段の様子を伺うことで、どういうところにつまづきがありそうか、日々の困り感がどういうところに由来していそうかなどの把握に努めています。

点数や、各質問への対応から大まかな傾向(例:ヒントやきっかけがあれば思い出しやすいかな?など)を推測していきますが、検査を通してみることができるのは、その人のほんの一部分です。限られた時間の中でお話しするという特性もあり、その場では拾いきれない側面もあります。「何点だから○○」と、必ずしも一対一で結びつくとは限らないのです。

医師の診察では他の情報(血液検査や画像など)も合わせて、その人がどんな状態なのかを考えていきます。心理検査の結果も、判断のためのヒントの一つになっています。

病院という、普段行き慣れた場所とは違うこともあり、緊張しながら来院される方もいらっしゃるかと思います。特に心理師の検査は患者さんご自身に頑張って答えていただくことで、検査として成立しています。落ち着いた気持ちで受検できるよう、我々もお力になれたらと思っています。

病院という、普段行き慣れた場所とは違うこともあり、緊張しながら来院される方もいらっしゃるかと思います。特に心理師の検査は患者さんご自身に頑張って答えていただくことで、検査として成立しています。落ち着いた気持ちで受検できるよう、我々もお力になれたらと思っています。

簡単ではありますが、外来の検査についてふれてみました。認知症疾患医療センターや私たち心理師のことをもっと知っていただく機会になればと思っています。どうぞ、よろしくお願い致します。

認知症疾患センター 公認心理士 M

岡山県では、10月からまん延防止措置が解除され、当支援センターでも順次地域活動が再開しています。地域のサロンなど自粛期間中は集まれなかった活動も感染対策を行いながら活気を取り戻しつつあります。

岡山県では、10月からまん延防止措置が解除され、当支援センターでも順次地域活動が再開しています。地域のサロンなど自粛期間中は集まれなかった活動も感染対策を行いながら活気を取り戻しつつあります。

今回のブログでは、10月6日に行われた中洲学区小地域ケア会議にて取り上げられた「特殊詐欺の現状と対策について」倉敷警察署署員に講義していただいた内容についてお伝えしたいと思います。コロナ禍においても特殊詐欺被害件数は増加しており、新たな手口が次々と現れています。

講義は、通常の各メンバーに加え、今回はサロン長にも参加していただき広く周知する機会となりました。

以下、啓発チラシから抜粋したものをご紹介します。

県内では、7月から百貨店従業員を名乗る者からの電話から始まる、コロナ情勢に便乗したキャッシュカードを狙う詐欺を多数認知しています。

具体的な手口は、百貨店従業員を名乗る者が被害者方に「クレジットカードが不正に使われている。」などと電話をかけた後、警察官や銀行協会職員等を名乗る者が被害者方にかわるがわる電話をかけ、あたかもカードが不正に使われているかのように装い、最後には「キャッシュカードを新しく作る必要がある。」「コロナ対策で手渡しで受け取ることができないため、自宅の郵便受けにキャッシュカードを入れておいて欲しい。」などと言って、被害者自身に自宅の郵便受けにキャッシュカードを入れさせ、被害者と対面することなくだまし取る手口です。

被害を防ぐためには、

<留守番電話機能を活用しよう!>

犯人からの最初の接触の多くは、自宅の固定電話にかかってきた電話です。犯人からの電話に出てしまわないために、在宅中でも留守番電話機能を活用し、相手を確認してから電話に出るようにしましょう。

<キャッシュカードは誰にも渡さない!>

キャシュカードを郵便受けに入れさせて持ち帰る手口が流行っています。キャッシュカードは誰にも渡さないでください。

<必ず誰かに相談しよう!>

電話の相手からお金やキャッシュカードの話が出たら、すぐに電話を切り、家族や警察など必ず誰かに相談しましょう。

自分は大丈夫と思っている人に限って騙されたりするものです。普段と違う電話など慌てず冷静に対応できるといいですね。地域の高齢者の方の中にはすでに固定電話は常に留守番電話設定にするなどして対策されている方も多くいらっしゃいます。

12月は気忙しくバタバタとする時期でもありますので皆様も引き続きお気を付けください。

支援センター M

朝晩の冷え込みが感じられるようになり、冬の訪れを実感するようになりました。老健施設の中で過ごされている方々も、ご家族に冬物衣類をお願いされたり、会話の中でお正月のことを口にされるなど、季節の移ろいを感じられている様子が伺えます。

そんな11月の終わりに、ご入所の方々とクリスマスツリーの飾り付けを行いました。思い思いに飾り付けたり、時には飾り付けのバランスを話し合ったりしながら活動は進み、予想よりも豪華なクリスマスツリーができあがりました。

今年は行事が中止になることが多かったのですが、年末にこのような時間がとれて少しでも季節感がある時間が過ごせてホッとしました。

クリスマスツリーは倉敷老健1Fの玄関に飾る予定です。お立ち寄りの際に観ていただけたら嬉しいです。

倉敷老健K

今日から12月になり、今年も残すところわずかとなりました。

この機会に歯科でお口のお掃除をされてはいかがでしょうか?

普段のセルフケアではなかなか取りきれない汚れを除去でき、お口の中がさっぱりと爽快になります。

年末は忙しくて、なかなか歯科には行けない!という方も少なくないと思いますので、セルフケアのポイントをお伝えしたいと思います。

まず、歯ブラシ選びのポイントとしては、毛先がフラットで毛の硬さはふつうのものがお勧めです。毛先が開いてしまった歯ブラシは、清掃効果が低下するので新しいものに交換されることをお勧めします。1、2週間で毛先が開いてしまう方は、歯磨き圧が強すぎる可能性があるので、力を抜いて磨くようにしてみて下さい。

歯ブラシの当て方のポイントは、毛先が歯と歯ぐきとの境目に当たる位置で小刻みに動かすと、歯ぐきのマッサージにもなりますので、実践してみて下さい。

歯と歯の間が広くなっている方は、歯間ブラシの使用をお勧めします。

歯磨きが終わって舌で歯を触ってみると、歯垢が落とせた部分はツルツルしていますが、ザラザラしていると歯垢が残っている部分なので、確認してみて下さい。

歯科では、メンテナンスや歯磨き方法の説明も行っていますので、お気軽にご相談下さい。

歯科衛生士 まろ

今回は、医療・福祉の現場で働く方向けに、無料で気軽に学べる動画サイトをご紹介します。

「アメポケ」という動画配信サイトで、岡山県内の様々なジャンルにて活躍されている講師の方々が出演している動画を無料で閲覧することができます。動画のジャンルは医療、看護、リハビリ、介護、働き方、制度、健康維持、福祉器具などで、約200本を公開されています。 医療福祉の専門的な内容から、接遇や制度の知識など、働くことに関わる多数の動画を閲覧することができ、動画自体も5~10分とコンパクトに編集されているため、いつでもどこでも気軽に閲覧することが可能です。またサイトを通じて、岡山県内の医療・福祉のサポートやネットワークがとても充実していると感じられます。

医療福祉の専門的な内容から、接遇や制度の知識など、働くことに関わる多数の動画を閲覧することができ、動画自体も5~10分とコンパクトに編集されているため、いつでもどこでも気軽に閲覧することが可能です。またサイトを通じて、岡山県内の医療・福祉のサポートやネットワークがとても充実していると感じられます。

「働くことへのモチベーションアップ」も目的に配信されているそうですので、気になった方は参考にしてみてください。

人事課 H