こんにちは。3月に入ってやっと暖かく感じる日が多くなってきましたね。ついこの間2022年を迎えたと思っていましたが・・・。年始からコロナ禍に入り気持ちが落ち着かなかった日が続きモヤモヤした日々を過ごしている中で感じた事。コロナ禍第6波の中で私達訪問看護での感染対策の日ごろの取り組み、日々の様子についてとその中で感じている事を少しお話したいと思います。

こんにちは。3月に入ってやっと暖かく感じる日が多くなってきましたね。ついこの間2022年を迎えたと思っていましたが・・・。年始からコロナ禍に入り気持ちが落ち着かなかった日が続きモヤモヤした日々を過ごしている中で感じた事。コロナ禍第6波の中で私達訪問看護での感染対策の日ごろの取り組み、日々の様子についてとその中で感じている事を少しお話したいと思います。

①自分の体調管理。これはもちろんですが出勤前の体温、出勤後、仕事中と何度か体温測定を行う事、又体調変化はないか?健康管理表に毎日記入しています。(休みの日も同様に)日ごろの小まめな手洗いや消毒、うがいの習慣が普通になり、その甲斐あってでしょうか?風邪もひかず、ましてや熱も出ることもなくなりました。日ごろの習慣の効果ですね!

②パーテーションを使い食事中は黙食。少人数での壁に向かっての食事。以前はみんなで休憩中は話をしながら楽しく食事をしていたのにね。そんな日が早く訪れて欲しいです。

③部署内での部屋の換気、消毒。これは30分毎に窓を開けて5分間換気をします。冬は寒いけど毎日続けています。消毒は、共同で使っているもの、電話やパソコンなど触る機会の多い場所の消毒を行っています。

④部署内で蜜にならないように会話も短時間で。特に対面で話す時は距離を保って。普通におしゃべりしたいですね。

⑤訪問先での訪問前後の手洗い、ガウン、ゴーグル着用。マスクだけでも顔がわかりにくくなったのにゴーグルまで着用すると誰かははっきりしません。会話も表情もわかりにくくなりました。自分もマスクで口がさえぎられ、顔の筋肉が動かしにくくなった?感じがします。

⑥3回目のワクチン接種済み。これも予防ですよね。

などなどまだまだ細かな対策はありますが・・・。なぜ今回このような事を書いたかというと、今これが日常なのだと改めて感じたからです。そして私達、訪問スタッフはご利用の方々のご自宅に訪問しているということは、自分自身の感染予防もそうですが、ご利用の方のご自宅に感染を持ち込まない為に可能な対策を行わなければならない、それを日常化しつつこれからも継続して過ごさないといけないのだと強く感じたからです。

しかし、この第6波では自分もいつどこで感染してもおかしくないと考える状況になっています。それを最小限に抑えられるように可能な対策を続けていかなければと思っています。

こういう状況でも、私達の訪問を受け入れてくれているご利用の方々に感謝しています。人との接触を減らさなければならない状況で、私達の訪問に「また来てよ!」の言葉、それを支えに、近い未来にコロナが終息に迎えられるように、普通の日常が戻ってくるように。日々、元気に過ごしましょう!!

ヘイセイ訪問看護ステーション 訪問看護師 Y

「多職種連携による内服薬整理とアドヒアランス改善」という演題で、倉敷ニューロモジュレーションセンターや病棟での患者さんとの関わり方について紹介しました。当院では多職種連携を積極的に行っており、患者さんやその家族、介護者の困っていることに寄り添いながらその解決に努めております。今回の連携では、お薬と介護サービスの調整を行い、処方通り服薬することの重要性を介護者に共有したことで、退院後のアドヒアランス改善につながりました。

「多職種連携による内服薬整理とアドヒアランス改善」という演題で、倉敷ニューロモジュレーションセンターや病棟での患者さんとの関わり方について紹介しました。当院では多職種連携を積極的に行っており、患者さんやその家族、介護者の困っていることに寄り添いながらその解決に努めております。今回の連携では、お薬と介護サービスの調整を行い、処方通り服薬することの重要性を介護者に共有したことで、退院後のアドヒアランス改善につながりました。

こんにちは。3月に入ってやっと暖かく感じる日が多くなってきましたね。ついこの間2022年を迎えたと思っていましたが・・・。年始からコロナ禍に入り気持ちが落ち着かなかった日が続きモヤモヤした日々を過ごしている中で感じた事。コロナ禍第6波の中で私達訪問看護での感染対策の日ごろの取り組み、日々の様子についてとその中で感じている事を少しお話したいと思います。

こんにちは。3月に入ってやっと暖かく感じる日が多くなってきましたね。ついこの間2022年を迎えたと思っていましたが・・・。年始からコロナ禍に入り気持ちが落ち着かなかった日が続きモヤモヤした日々を過ごしている中で感じた事。コロナ禍第6波の中で私達訪問看護での感染対策の日ごろの取り組み、日々の様子についてとその中で感じている事を少しお話したいと思います。

花粉症の季節になりました。花粉症の症状がでている方もいらっしゃるかもしれません。

花粉症の季節になりました。花粉症の症状がでている方もいらっしゃるかもしれません。

春の暖かさが待ち遠しい今日この頃、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

春の暖かさが待ち遠しい今日この頃、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

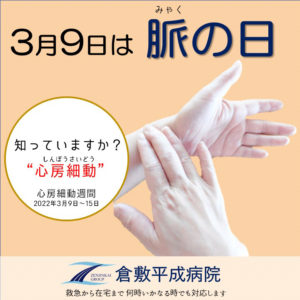

ご自身の脈を計られたことがあるでしょうか?

ご自身の脈を計られたことがあるでしょうか? そして、同日見つけたのが、ケアハウスの中庭に咲いた梅の花。

そして、同日見つけたのが、ケアハウスの中庭に咲いた梅の花。 姿勢が悪い状態で食事をすると、胃腸などの内臓が圧迫されて、消化・吸収に時間がかかったり、消化不良を起こしやすくなります。消化機能が低下することにより、基礎代謝(呼吸や消化・吸収など生きていくために最低限必要とされるエネルギー)が落ちます。また、猫背のまま食べていると、食べたものが胃まで流れるのに時間がかかるため満腹のサインが出るのが遅くなり、食べすぎにつながります。結果、肥満になりやすいと言われています。その他にも、猫背は首や肩、腰の負担が大きくなり肩こりや腰痛の原因になります。

姿勢が悪い状態で食事をすると、胃腸などの内臓が圧迫されて、消化・吸収に時間がかかったり、消化不良を起こしやすくなります。消化機能が低下することにより、基礎代謝(呼吸や消化・吸収など生きていくために最低限必要とされるエネルギー)が落ちます。また、猫背のまま食べていると、食べたものが胃まで流れるのに時間がかかるため満腹のサインが出るのが遅くなり、食べすぎにつながります。結果、肥満になりやすいと言われています。その他にも、猫背は首や肩、腰の負担が大きくなり肩こりや腰痛の原因になります。