2019年11月16日(土)に、第10回目となる「わくわくカフェ」を在宅ケアセンター4階多目的ホールにて開催しました。

2019年11月16日(土)に、第10回目となる「わくわくカフェ」を在宅ケアセンター4階多目的ホールにて開催しました。

以前は「もの忘れ予防カフェ」という名前で開催していましたが、カフェ名の募集をしたところ、参加者の方から名前案をいただき、第7回目の開催より「わくわくカフェ」と名前を改めて開催しています。わくわく!する気持ちと、認知症疾患医療センター長の涌谷先生のわくわく!がかかっている素敵なカフェ名となりました。

こうした、いわゆる「認知症カフェ」は、厚生労働省が認知症の方の、地域での日常生活・家族支援の強化に向けた取り組みの1つに挙げているものです。

こうした、いわゆる「認知症カフェ」は、厚生労働省が認知症の方の、地域での日常生活・家族支援の強化に向けた取り組みの1つに挙げているものです。

当院では2013年12月よりもの忘れ予防カフェを開催しており、認知症の方の普段はみられない様子を見ることが出来たり、ご家族同士が知り合える「きっかけ」の場の提供を目指してきました。

当日はお天気にも恵まれ、17家族34名の方にご参加いただきました。

そのうちの4家族の方には、ボランティアとして事前の打ち合わせに始まり、ゲームタイムや喫茶コーナーの担当をしていただきました。

スタッフは医師、看護師、精神保健福祉士、心理士、医療秘書、高齢者支援センター、訪問看護、通所リハビリ、広報と多職種が集い、協力して準備と運営を進めました。

まず、涌谷先生から認知症予防のためには「身体」や「頭」を動かすことはもちろん、「心」も大切にしましょうというお話をいただきました。

まず、涌谷先生から認知症予防のためには「身体」や「頭」を動かすことはもちろん、「心」も大切にしましょうというお話をいただきました。

そして通所リハビリスタッフより、認知症予防体操として「わくわく予防体操」を披露していただきました。氷川きよしの「ズンドコ節」に合わせて、リズムよく身体を動かしていく楽しい体操でした。

その次は、「わくわくビンゴゲーム」を行いました。テーブルごとにグループに分かれ、参加者の方に数字を引いてもらい、ビンゴを完成していきました。ここでボランティアの方々にたくさんサポートをしていただき、参加者さん同士の交流を促進していただきました。

その後は「創作コーナー」で毛糸のボンボンを使ったクリスマスリースを作ったり、「料理コーナー」ではサンドイッチを作ったりしました。

そして今回はボランティアの方が、自作のグランドゴルフのセットを用意してくださり、多くの参加者が楽しんでおられました。

そして今回はボランティアの方が、自作のグランドゴルフのセットを用意してくださり、多くの参加者が楽しんでおられました。

最後は当院スタッフによるギターの生演奏にて、水前寺清子「三百六十五歩のマーチ」、坂本九「上を向いて歩こう」を皆さんで声を合わせて歌いました。10時から12時までの開催でしたが、本当にあっという間に時間が過ぎてしまいました。

今回で10回目の開催となりました。ボランティアの方々からは、「年々パワーアップしている」と言っていただいておりますが、今後とも、認知症の方やご家族の方にとって、わくわくカフェがより楽しく、わくわくと交流できる場になれるよう企画していきたいと思います。

また、より地域に根ざした活動になるよう、ボランティアの方々と連携していきたいと思います。次回のわくわくカフェで皆様と笑顔で交流できるのを楽しみにしています。

心理士 N

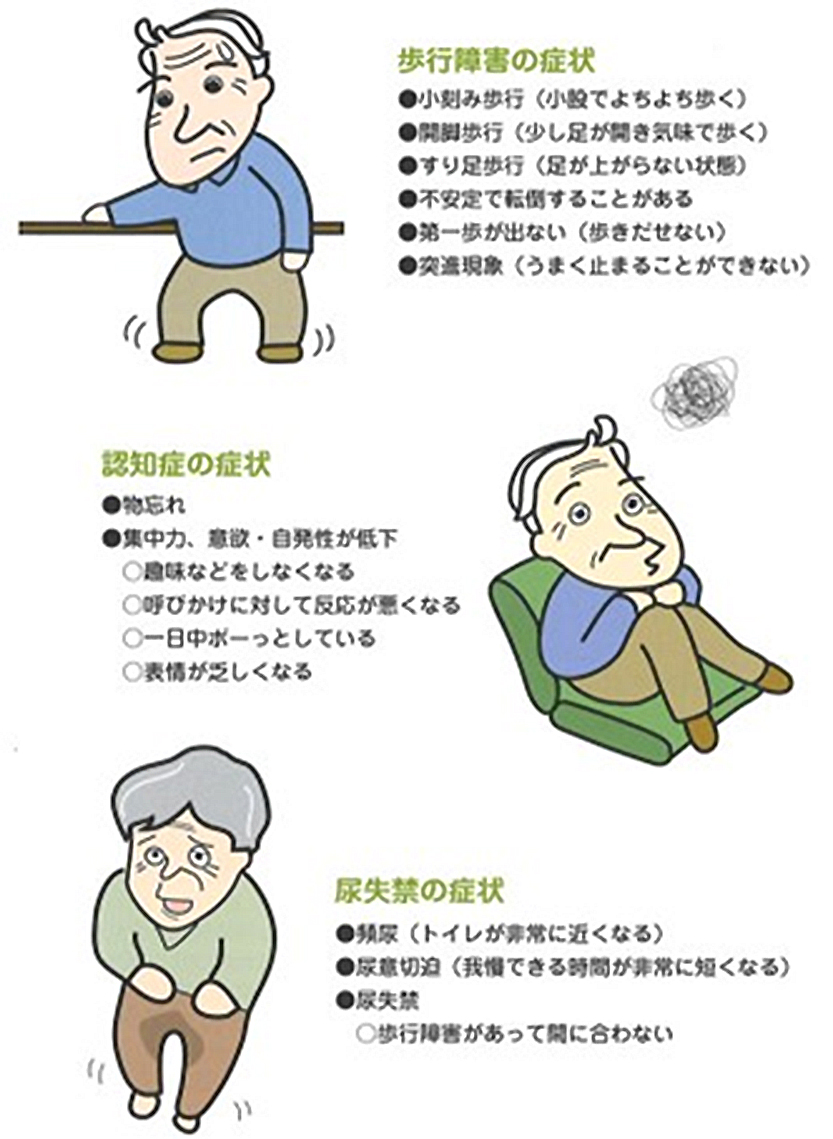

当院では毎年1月初旬に、予約の依頼が多くなる傾向があります。お正月久しぶりにご家族集まって、ご家族様の様子の変化に気付かれ、当院認知症疾患医療センターの扉をたたく方が多いのではないかなと思います。大切なご家族様のお力になれるよう、ご本人様ご家族様への支援をさせて頂きますので、ご心配なことがありましたらご相談下さい。

当院では毎年1月初旬に、予約の依頼が多くなる傾向があります。お正月久しぶりにご家族集まって、ご家族様の様子の変化に気付かれ、当院認知症疾患医療センターの扉をたたく方が多いのではないかなと思います。大切なご家族様のお力になれるよう、ご本人様ご家族様への支援をさせて頂きますので、ご心配なことがありましたらご相談下さい。

2019年11月16日(土)に、第10回目となる「わくわくカフェ」を在宅ケアセンター4階多目的ホールにて開催しました。

2019年11月16日(土)に、第10回目となる「わくわくカフェ」を在宅ケアセンター4階多目的ホールにて開催しました。 こうした、いわゆる「認知症カフェ」は、厚生労働省が認知症の方の、地域での日常生活・家族支援の強化に向けた取り組みの1つに挙げているものです。

こうした、いわゆる「認知症カフェ」は、厚生労働省が認知症の方の、地域での日常生活・家族支援の強化に向けた取り組みの1つに挙げているものです。 まず、涌谷先生から認知症予防のためには「身体」や「頭」を動かすことはもちろん、「心」も大切にしましょうというお話をいただきました。

まず、涌谷先生から認知症予防のためには「身体」や「頭」を動かすことはもちろん、「心」も大切にしましょうというお話をいただきました。 そして今回はボランティアの方が、自作のグランドゴルフのセットを用意してくださり、多くの参加者が楽しんでおられました。

そして今回はボランティアの方が、自作のグランドゴルフのセットを用意してくださり、多くの参加者が楽しんでおられました。