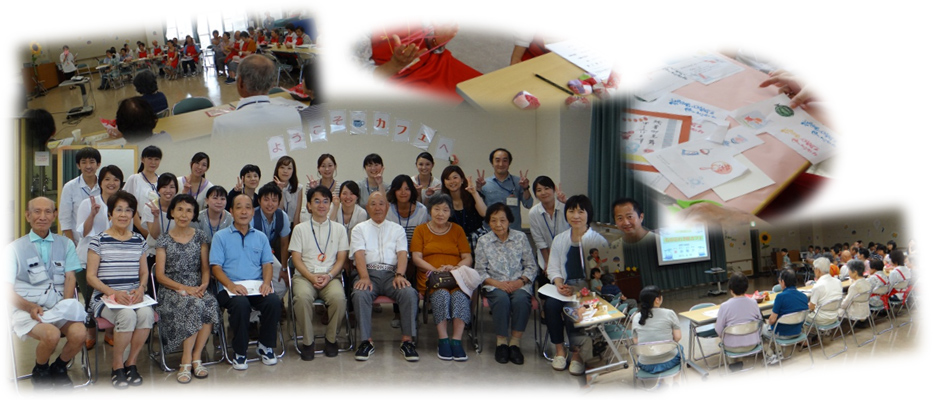

認知症疾患医療センターでは、5月21日(土)に、『第5回もの忘れ予防カフェ』を開催しました。

認知症疾患医療センターでは、5月21日(土)に、『第5回もの忘れ予防カフェ』を開催しました。

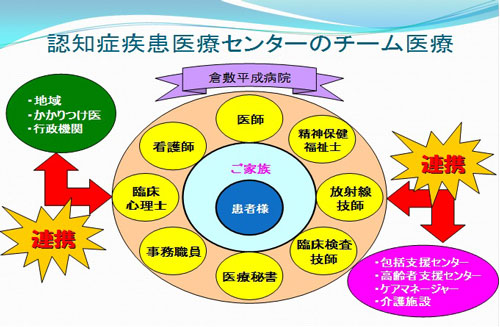

『もの忘れ予防カフェ』は、認知症疾患医療センターに受診されている患者さんやご家族の支援として、『ご家族同士の出会いのきっかけ作り』や『普段は見られないご本人の一面を見つけられる場の提供』を目的に、平成25年12月に第1回目を開催してから、今回で第5回目の開催となりました。 当日はとても天候が良く、21家族45名と今までで一番多くのご家族・ご本人さんが足を運んで下さいました。

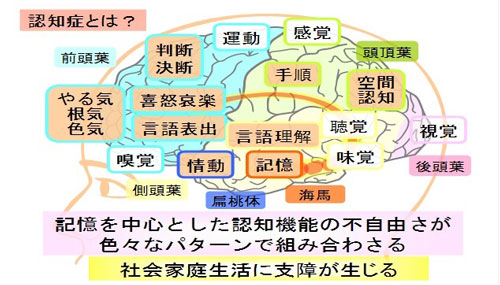

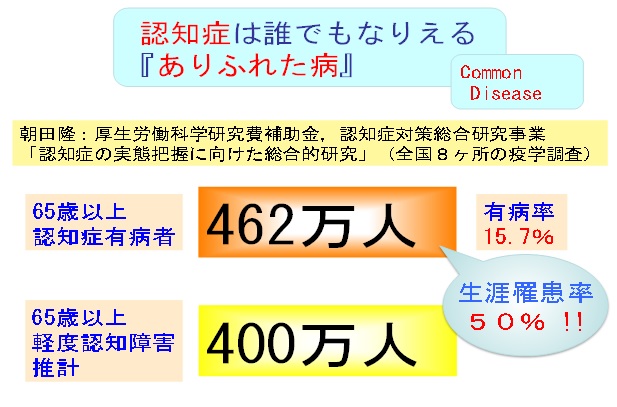

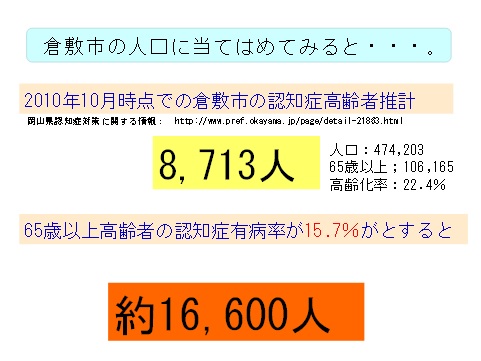

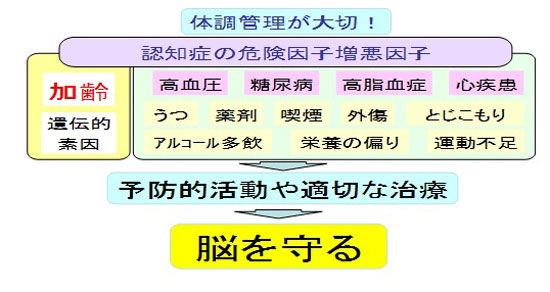

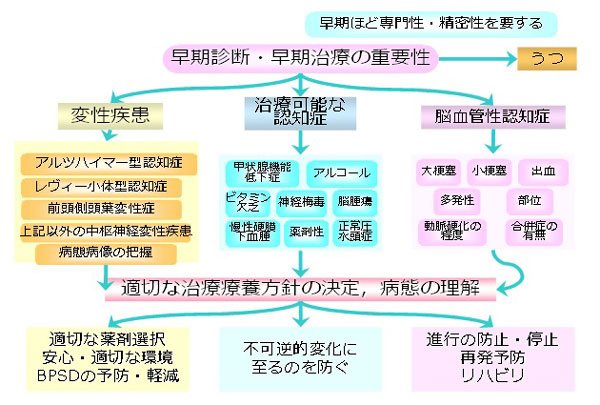

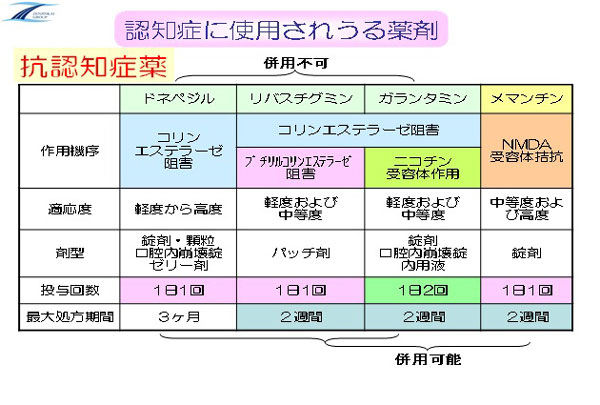

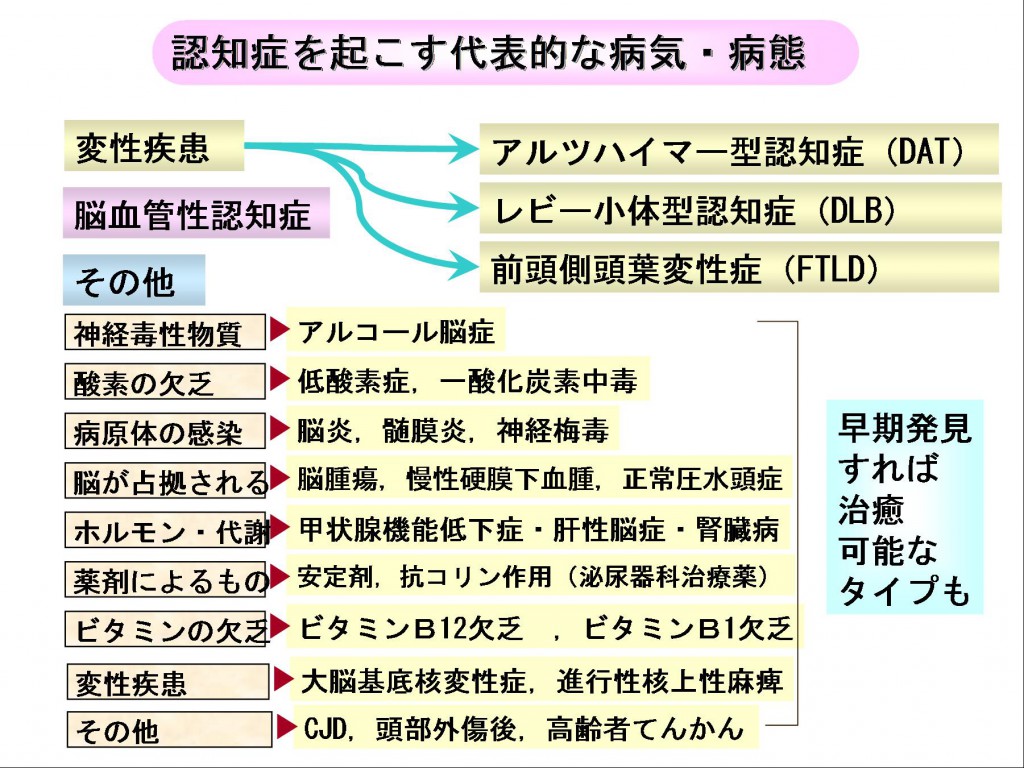

涌谷先生からのお話しでは、認知症予防には『運動・栄養・交流』が大切であるといったお話や、認知症診断の参考になる指の動きなどのお話しがありました。

予防体操では、通所リハビリから理学療法士の竹田さんに来て頂き、記憶力や注意力向上に効果がる『コグニステップ』を教えて頂きました。『音楽に合わせてステップを踏みながら3の倍数で手拍子』というなかなか難しい内容で、皆さん真剣に取り組まれていました。

後半は、皆さん思いおもいにコーナーへ移動され、『暑中お見舞いのハガキ作り』や『料理コーナー(ホットケーキ作り)』、『風船バレー』などを楽しんで頂きました。

また、幹事さん(ご本人さん)に活躍の場を設けられたらと思い、料理コーナーのお手伝いに加わって頂きました。上手に生地を混ぜたり、参加されている方へのホットケーキ作りを手伝ったりと、大活躍のご様子でした。

『交流コーナー』では、幹事さん(ご家族の方)や相談員を中心に、高齢者支援センターのスタッフにも加わって頂き、『認知症の方の自動車運転について』をテーマに、家族間での意見交換交換を行いました。

最後に、全員で千昌夫さんの『北国の春』を歌いました。涌谷先生からマイクを渡されたご本人さんも楽しそうに歌われ、会場全体が和やかな雰囲気に包まれました。

参加されたご家族の方からは、「本人の普段見れない笑顔が見れて良かったです」との声を頂き、家では見られないご本人さんの姿を発見して頂けたことにやりがいを感じました。

今後もご家族の交流の場としてだけでなく、ご本人さんが輝ける場面作りを提供していけるよう、工夫していきたいと思います。

リハビリテーション部 認定心理士 Y.M