最近,認知症の「予防」ってよく見聞きすることがありますよね。

「○○予防」というと、その病気にならないための「予防」と考えがちです。認知症の場合、もちろん認知症にならない!という予防の考え方も大切です。でも、年齢を重ねれば重なるほど、言い換えれば全身の老化が進めば認知症になる可能性はだんだん高まるので、現時点では絶対に認知症にならない!!という予防法はありません。

医学的にいうと「予防」という言葉は、一次、二次、三次に分けられます。

一次予防は、前記のようにその病気にならないための予防です。

二次予防は、医学的にいうと早期発見・早期対応・早期治療のことを表します。

三次予防は、病気になったとしてもリハビリに取り組んで機能の回復・維持を図ったり、病気の再発をできるだけ防ぐことを表します。

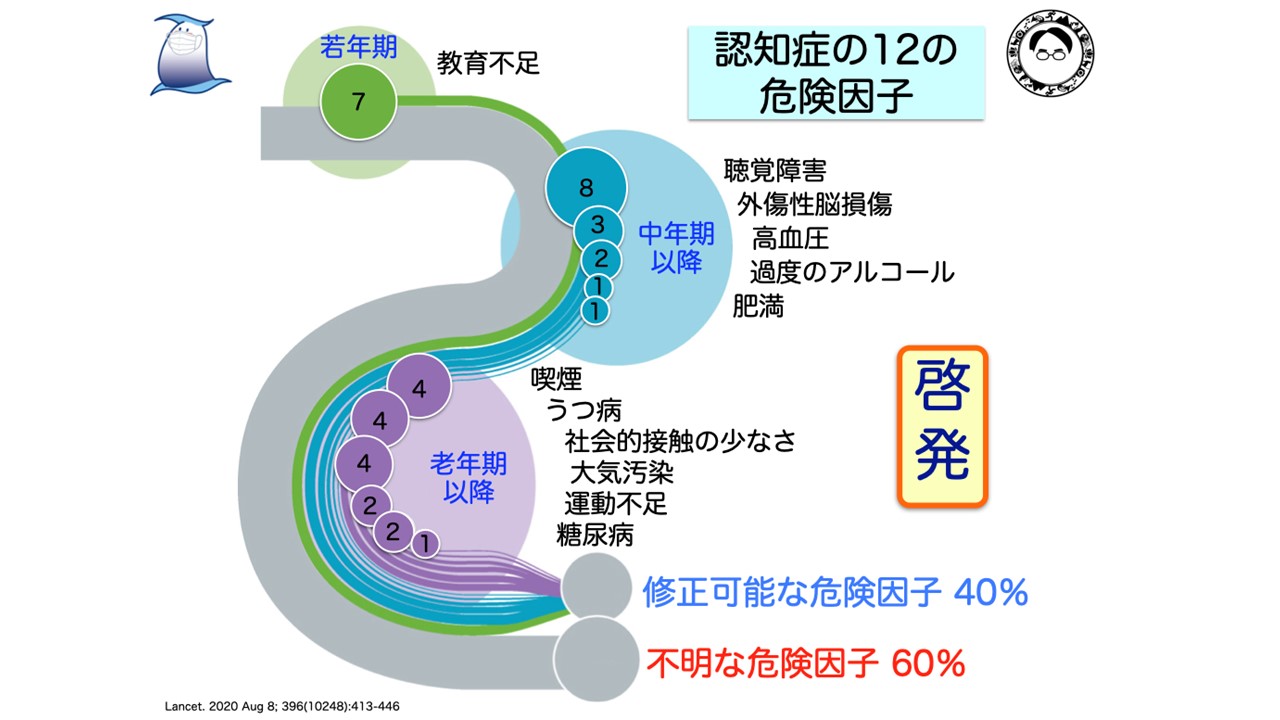

世界的な研究によると、認知症発症の危険因子がだいぶんわかってきています(図1:認知症の12の危険因子)。

認知症の危険因子は、世代によって重み付けが異なっていることもわかってきています。図にあることで思い当たることがあって、将来認知機能をできるだけ維持したいなあという方は、ぜひ生活習慣を見直しましょう。

私個人としては、とてもざっくり言って認知症予防(一次、二次、三次とも)に大切なのは、「ヨボヨボ予防」だと思います。

よぼよぼには、「体」のヨボヨボと「心」のヨボヨボの2つの面があります。

体のヨボヨボは、すぐに想像がつくように手の動きや足腰の動きをしっかり保つことです。膝が痛かったり腰が痛かったりいろいろあるかもしれませんが、そうであっても動かせるところはしっかり動かして、痛みも軽減できるようにお医者さんとも相談していきましょう。

心のヨボヨボは、「あれもたいぎいこれもたいぎい」、「あれもしたくないこれもしたくない」という気持ちをできるだけ遠ざけることが基本です。そんな気持ちが増えていくと、笑顔も減っていくことが多いように思います。

でも、高齢になったり認知機能が衰えたりすると、その気持ちを遠ざけるために周囲の方々の理解とサポートが必要になります。周囲の方々も、思いやりが「重い槍」に、労り(いたわり)が「板割り」にならないように、お互いが心地よく笑顔になれる工夫が必要です。

その工夫がうまくわからない時は、病院や介護スタッフに遠慮なく尋ねましょう。

もう1つとても大切なのは、食事のいろどりです。塩分を控えたいろどりある食事は、体と心のヨボヨボを防ぐのにとても効果があります。暑くて食欲がないからと言って、今日もソーメン明日もソーメン(とつゆ)にならないように、色々な食材を食べましょう。

暑くて暑くてしかもコロナコロナの日々ですが、皆様どうぞ健やかに過ごしましょう!

認知症疾患医療センター センター長 涌谷 陽介

リハビリステーション ピースでは社会活動として、8月15日の終戦記念日に向け平和を願い、ご利用方々と千羽鶴を折りました。

リハビリステーション ピースでは社会活動として、8月15日の終戦記念日に向け平和を願い、ご利用方々と千羽鶴を折りました。 千羽の折鶴に針を使って糸を通すのもご利用の皆様にご協力いただき、「大丈夫かな、見えるかな」そんな言葉も束の間!針を持ったらみなさん真剣な表情で取り組まれ、千羽鶴が完成しました。千羽という目標に向かって毎日コツコツと折ってくださり、一つの目標に向かってリハビリステーション ピース一丸となることが出来たことを嬉しく思います。

千羽の折鶴に針を使って糸を通すのもご利用の皆様にご協力いただき、「大丈夫かな、見えるかな」そんな言葉も束の間!針を持ったらみなさん真剣な表情で取り組まれ、千羽鶴が完成しました。千羽という目標に向かって毎日コツコツと折ってくださり、一つの目標に向かってリハビリステーション ピース一丸となることが出来たことを嬉しく思います。 最後には平和のピースとリハビリステーション ピースのピースをかけて、みんなでピースサインの達成感の溢れる記念撮影となりました。完成した千羽鶴は8/11にライフパーク倉敷に展示され、その後、広島平和記念公園へと届けられました。リハビリステーション ピースから平和への願いが届きますように。

最後には平和のピースとリハビリステーション ピースのピースをかけて、みんなでピースサインの達成感の溢れる記念撮影となりました。完成した千羽鶴は8/11にライフパーク倉敷に展示され、その後、広島平和記念公園へと届けられました。リハビリステーション ピースから平和への願いが届きますように。

ちょっと気分転換。「今日は何の日なぞなぞ」の出題です‼

ちょっと気分転換。「今日は何の日なぞなぞ」の出題です‼

生ギター演奏では懐メロなど皆さんの思い出の曲が流れると、手拍子などで盛り上がり一体感が生まれました。また、魚釣りやスイカ割り大会などでは、普段とは違う活発な動きが見られ「楽しい!」は能力を発揮するんだなと納得しました。

生ギター演奏では懐メロなど皆さんの思い出の曲が流れると、手拍子などで盛り上がり一体感が生まれました。また、魚釣りやスイカ割り大会などでは、普段とは違う活発な動きが見られ「楽しい!」は能力を発揮するんだなと納得しました。 最後にご利用の方々からは夏祭り実行委員に対して「お礼を言いたい」とのお言葉もいただきました。

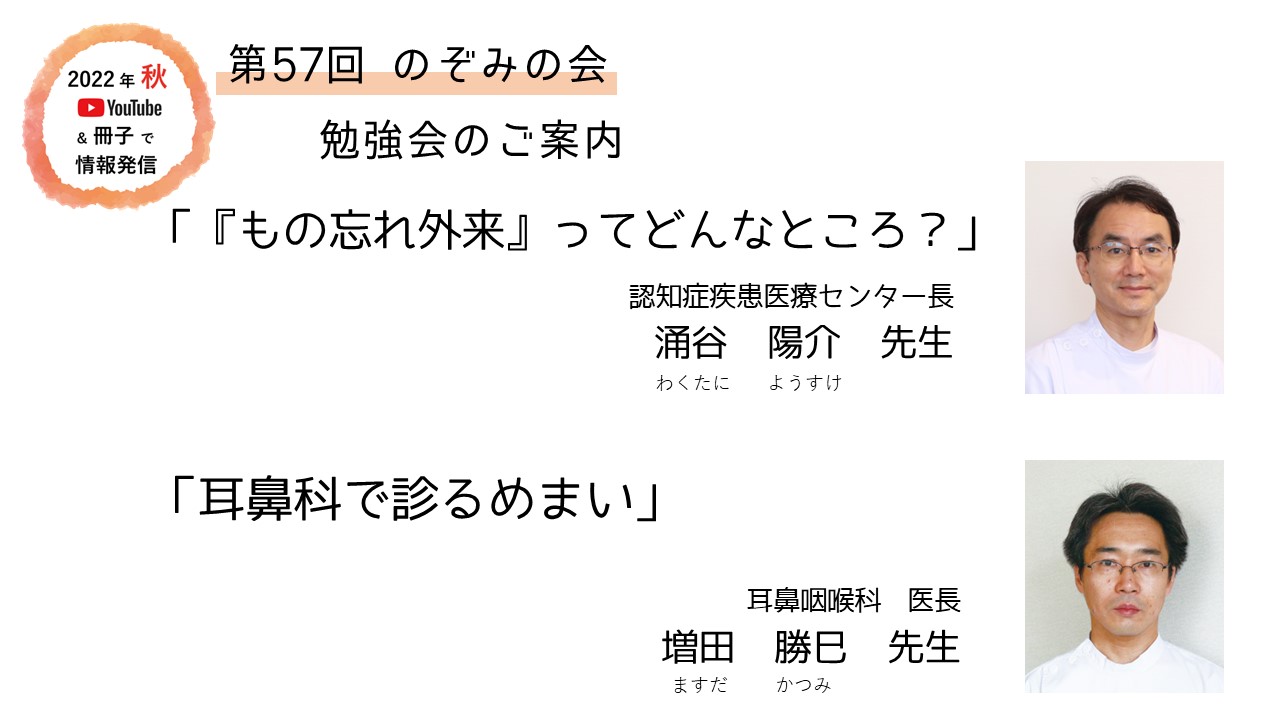

最後にご利用の方々からは夏祭り実行委員に対して「お礼を言いたい」とのお言葉もいただきました。 今回は勉強会についてのご案内です。今回の勉強会では涌谷先生による「『もの忘れ外来』ってどんなところ?」と増田先生による「耳鼻科で診るめまい」の2題を予定しています。」

今回は勉強会についてのご案内です。今回の勉強会では涌谷先生による「『もの忘れ外来』ってどんなところ?」と増田先生による「耳鼻科で診るめまい」の2題を予定しています。」 第57回のぞみの会 実行委員 4階東病棟看護師 EY

第57回のぞみの会 実行委員 4階東病棟看護師 EY 蒸し暑い日が続いていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?

蒸し暑い日が続いていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか? 連日の猛暑ですが、いかがお過ごしでしょうか?

連日の猛暑ですが、いかがお過ごしでしょうか?

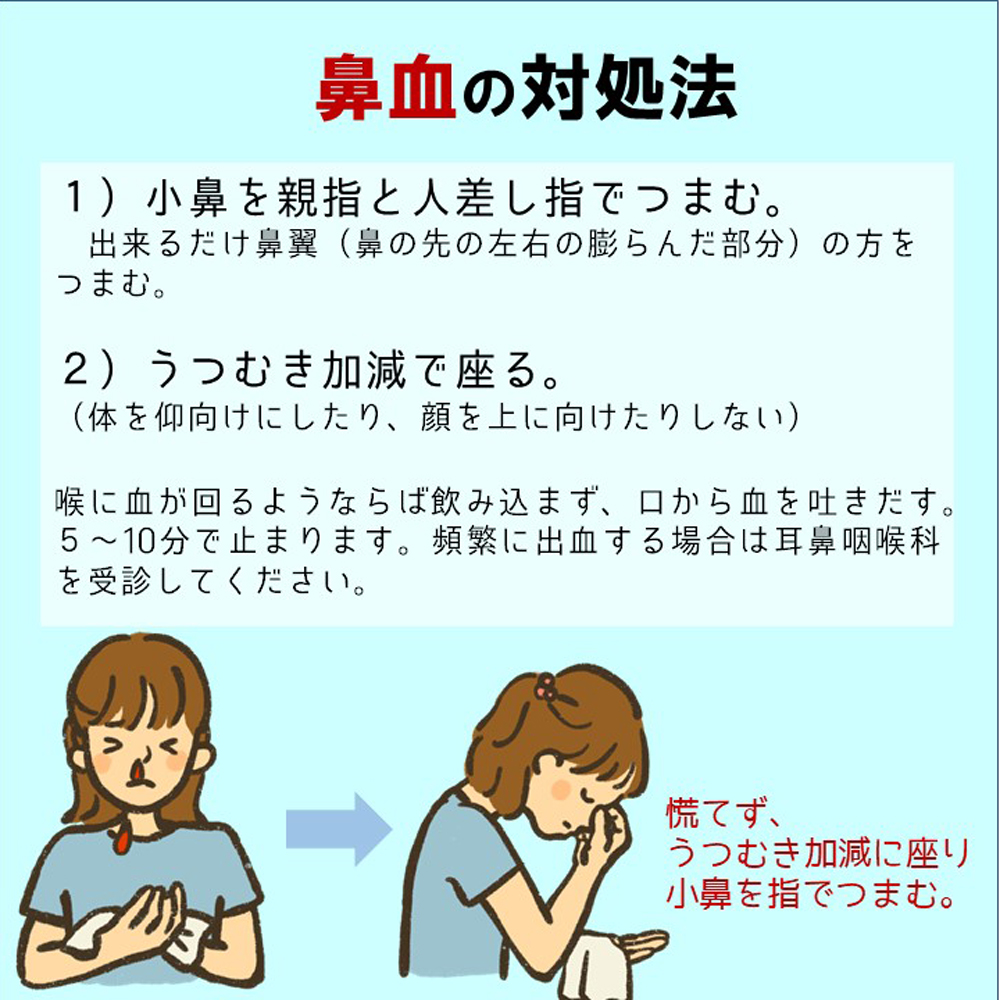

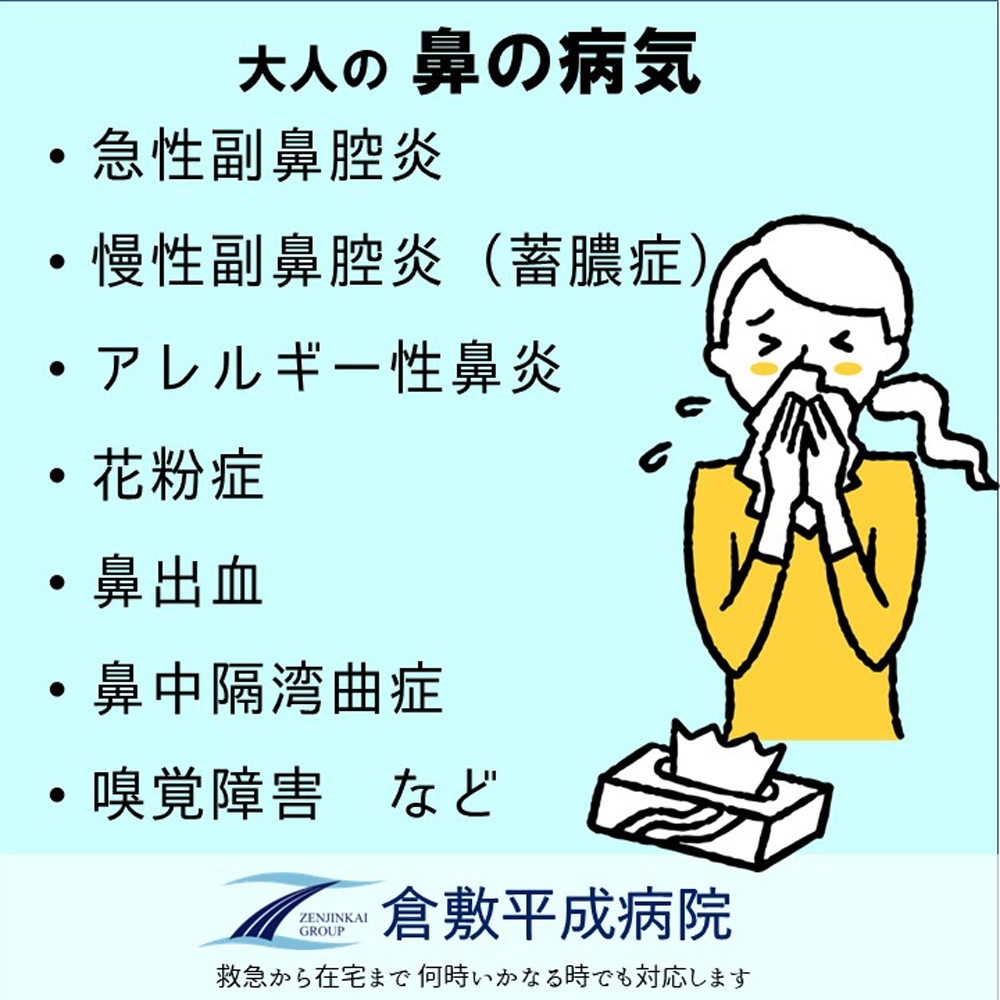

また、鼻出血(鼻血)は高齢者と子供に比較的多く見られます。鼻血のほとんどは、キーゼルバッハ部位(鼻の中の仕切りの粘膜の前の方、ちょうど小鼻の内側あたりには、毛細血管が網の目のように密集した部分)が傷ついて出血することによります。キーゼルバッハ部位は転んだりぶつかったりすることで傷つくこともあれば、鼻を指でほじったり、鼻を強くかんだりした時でも場合によっては出血します

また、鼻出血(鼻血)は高齢者と子供に比較的多く見られます。鼻血のほとんどは、キーゼルバッハ部位(鼻の中の仕切りの粘膜の前の方、ちょうど小鼻の内側あたりには、毛細血管が網の目のように密集した部分)が傷ついて出血することによります。キーゼルバッハ部位は転んだりぶつかったりすることで傷つくこともあれば、鼻を指でほじったり、鼻を強くかんだりした時でも場合によっては出血します