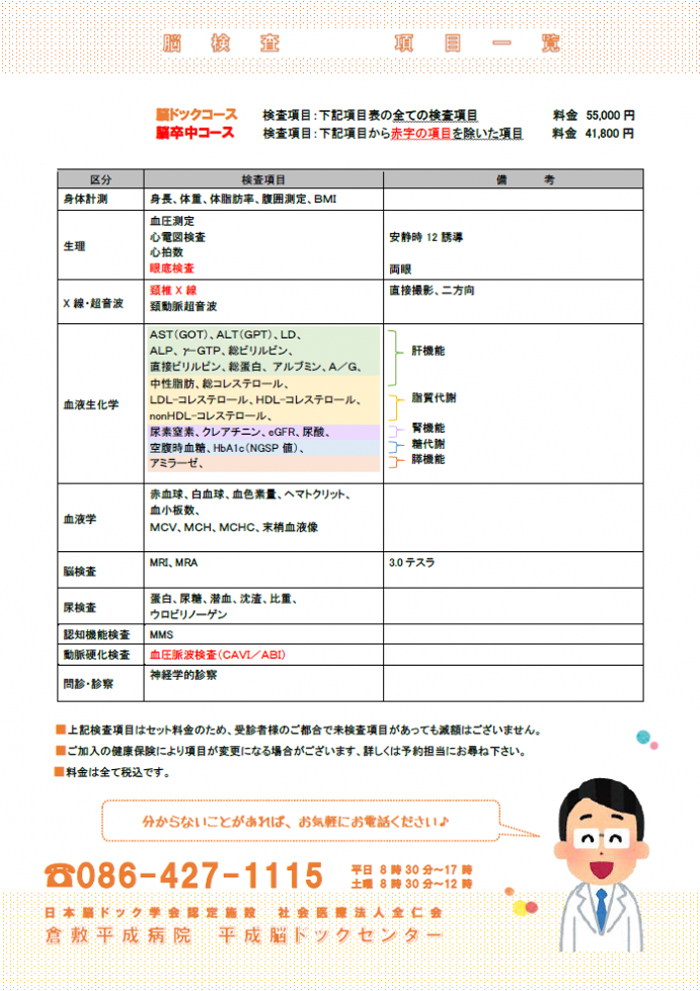

平成脳ドックセンターでの受付業務についていますが、最近、脳検査の問い合わせが増えているように思います。受付で項目表をお配りすることも多いので当院の脳検査について改めてご紹介します。

脳検査にはコースが2つあります。

・脳ドックコース

・脳卒中コース

午後からお越しいただき半日で終了しますが専門の医師から丁寧な結果説明も当日あります。

また頚動脈超音波検査がどちらのコースにも含まれています。

脳のMRI・MRA検査とは

強力な磁場を利用して脳実質(脳の中身のこと)の断面画像(MRI)や、脳血管(MRA)をチェックします。

これにより無症候性脳梗塞、脳腫瘍や未破裂動脈瘤などがわかります。

頚動脈超音波検査とは

超音波装置を用いて頚部動脈(首にある太い動脈)を観察します。

脳梗塞の原因となるプラーク(コレステロールの塊)の有無や狭窄の程度をチェックします。

2つのコース以外にもオプションで脳検査をつけることができますので詳しくは平成脳ドックセンターに

お問い合わせください。

家族に脳卒中の既往のある方、または原因のはっきりしない頭痛のある方には脳検査をおすすめします。

定期的な脳の検診が重大な脳疾患を防ぐことになり、生活のクオリティ向上に役立つのではないでしょうか。

脳ドックセンター T

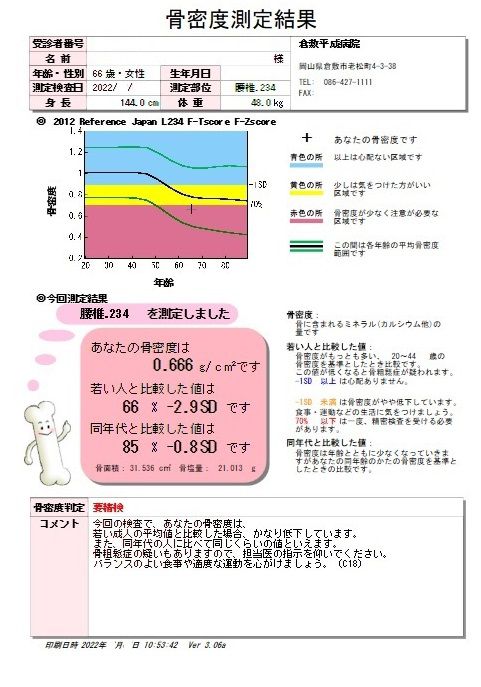

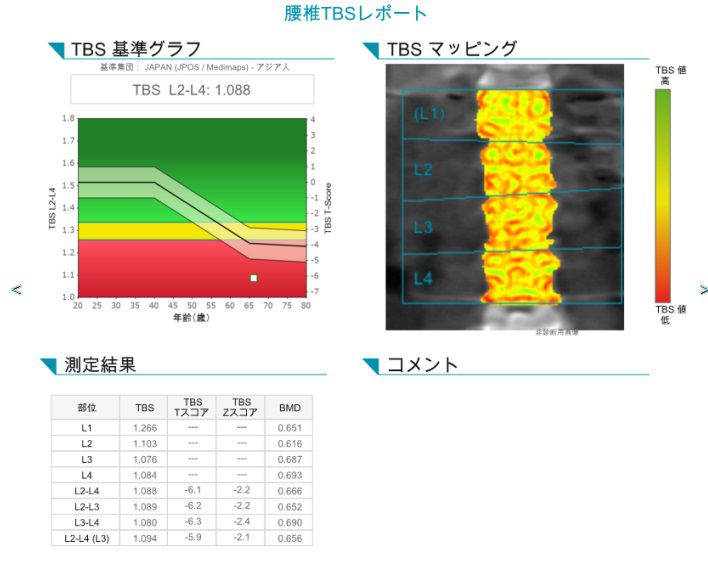

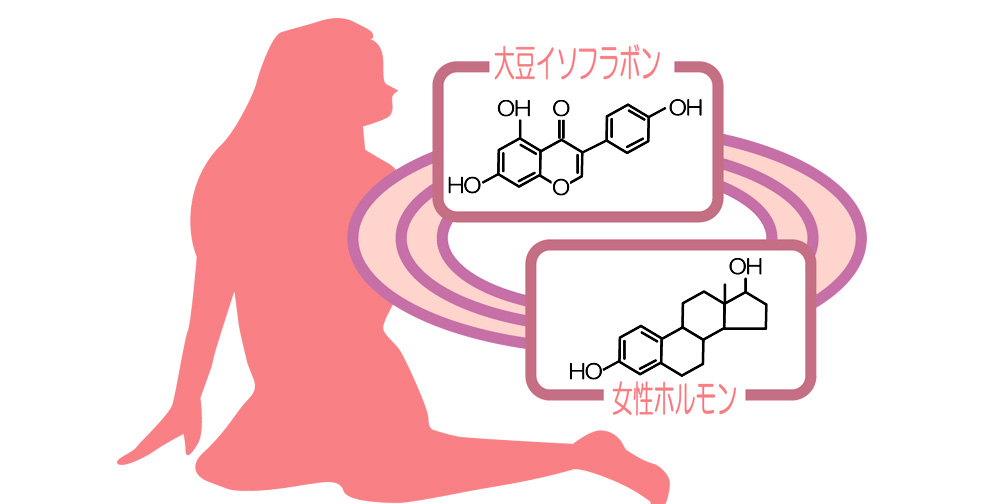

今まで骨粗鬆症の原因は、骨密度が低下して骨折しやすくなる病気とされていたため、予防にあたっては「骨密度」を中心に考えられていました。

今まで骨粗鬆症の原因は、骨密度が低下して骨折しやすくなる病気とされていたため、予防にあたっては「骨密度」を中心に考えられていました。 従来の装置では、「骨密度」の測定のみ行っていましたが、今回導入した装置では「骨密度」の他に「骨質」の測定ができるようになりました。

従来の装置では、「骨密度」の測定のみ行っていましたが、今回導入した装置では「骨密度」の他に「骨質」の測定ができるようになりました。 高齢者の骨折しやすい場所として1位が脊椎、2位が大腿骨近位部、3位が腕の付け根といわれており、とくに大腿骨近位部を折ってしまうと「寝たきり」になりやすいと言われています。また、「寝たきり」によって身の回りのことを他人へ任せてしまうことから、認知症がはじまるきっかけになるとも言われています。

高齢者の骨折しやすい場所として1位が脊椎、2位が大腿骨近位部、3位が腕の付け根といわれており、とくに大腿骨近位部を折ってしまうと「寝たきり」になりやすいと言われています。また、「寝たきり」によって身の回りのことを他人へ任せてしまうことから、認知症がはじまるきっかけになるとも言われています。

微生物とは、文字通り、通常肉眼では見ることの出来ないような微小な生物であり、細菌・真菌・藻類・原生生物(アメーバやゾウリムシなど)・ウイルス(※)など多種類の生物が含まれます。

微生物とは、文字通り、通常肉眼では見ることの出来ないような微小な生物であり、細菌・真菌・藻類・原生生物(アメーバやゾウリムシなど)・ウイルス(※)など多種類の生物が含まれます。

ところが、『倉敷在宅総合ケアセンター・ショートステイ(以下、ケアセンター・ショート)』では、2016年6月よりリハビリ専門職の個別機能訓練を実施しています。現在では、このリハビリ訓練自体が目的の、ケアセンター・ショートご利用の方もいらっしゃいます。

ところが、『倉敷在宅総合ケアセンター・ショートステイ(以下、ケアセンター・ショート)』では、2016年6月よりリハビリ専門職の個別機能訓練を実施しています。現在では、このリハビリ訓練自体が目的の、ケアセンター・ショートご利用の方もいらっしゃいます。

私が異動して間もない頃、あるご利用の方から、「背中が丸くなって、なかなか背中を真っ直ぐにしたまま立つことができない、綺麗な立ち姿でいたい」。という悩みを伺いました。

私が異動して間もない頃、あるご利用の方から、「背中が丸くなって、なかなか背中を真っ直ぐにしたまま立つことができない、綺麗な立ち姿でいたい」。という悩みを伺いました。 感染対策の日々が続いており、活動量の減少に伴う身体機能の低下を引き起こしやすくなってきています。そのため、予防リハビリでは今回ご紹介した方のように、ご自宅でも可能な自主トレーニングの指導をさせていただきながら、身体機能の維持・向上に繋がる支援を行っています。皆様も、感染には十分に気を付けながら、ご自宅で可能な運動や家事などを継続して、コロナウイルスに負けない充実した日々をお過ごし下さい。

感染対策の日々が続いており、活動量の減少に伴う身体機能の低下を引き起こしやすくなってきています。そのため、予防リハビリでは今回ご紹介した方のように、ご自宅でも可能な自主トレーニングの指導をさせていただきながら、身体機能の維持・向上に繋がる支援を行っています。皆様も、感染には十分に気を付けながら、ご自宅で可能な運動や家事などを継続して、コロナウイルスに負けない充実した日々をお過ごし下さい。 今年は早くに梅雨も明け、海や山の恋しい季節となり、蝉の鳴く声が夏の暑さを強調させる今日この頃です。

今年は早くに梅雨も明け、海や山の恋しい季節となり、蝉の鳴く声が夏の暑さを強調させる今日この頃です。