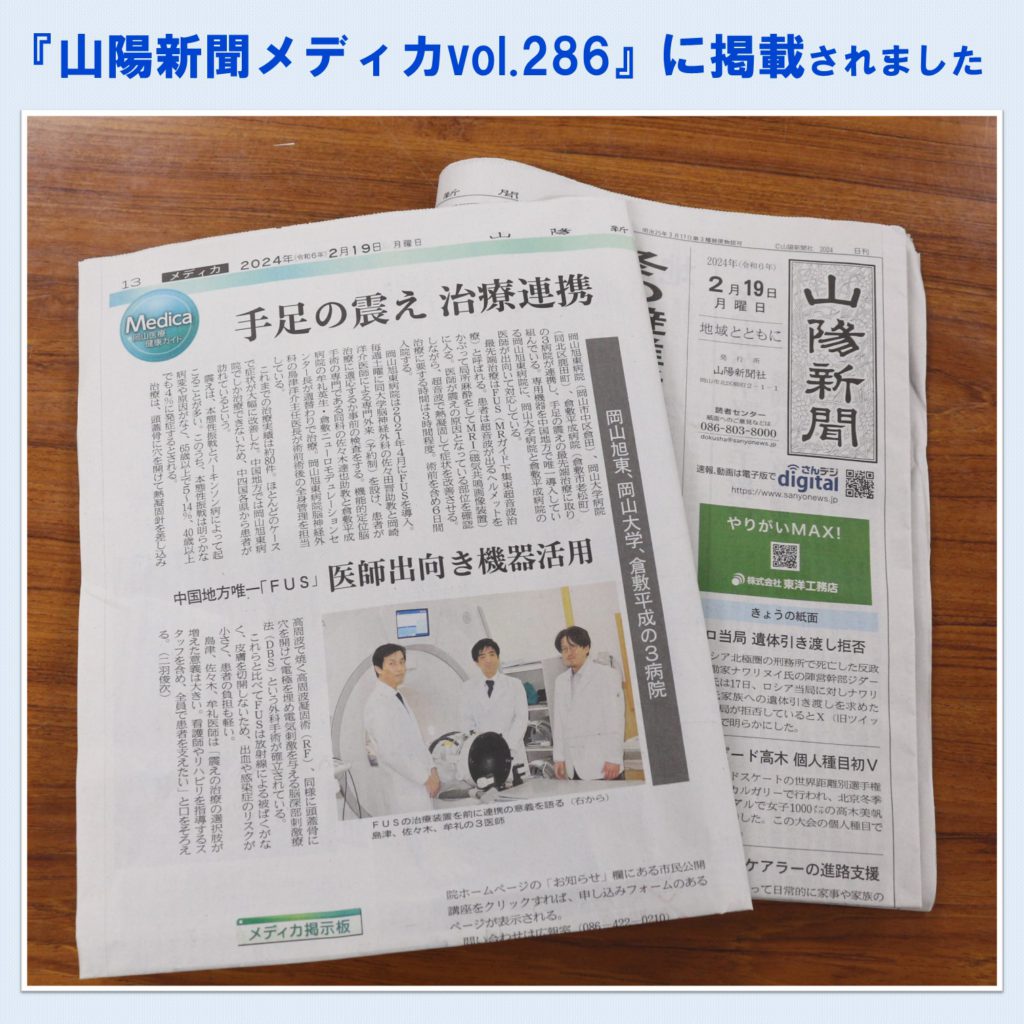

令和6年2月19日(月)付けの山陽新聞朝刊 岡山医療ガイド メディカVol.286 に「手足の震え 治療連携」が掲載されました。

岡山旭東病院、岡山大学病院、倉敷平成病院の3病院が連携し取り組んでいる手足の震えに対する治療が紹介されています。

是非、ご一読ください。

https://medica.sanyonews.jp/article/31380

令和6年2月19日(月)付けの山陽新聞朝刊 岡山医療ガイド メディカVol.286 に「手足の震え 治療連携」が掲載されました。

岡山旭東病院、岡山大学病院、倉敷平成病院の3病院が連携し取り組んでいる手足の震えに対する治療が紹介されています。

是非、ご一読ください。

https://medica.sanyonews.jp/article/31380

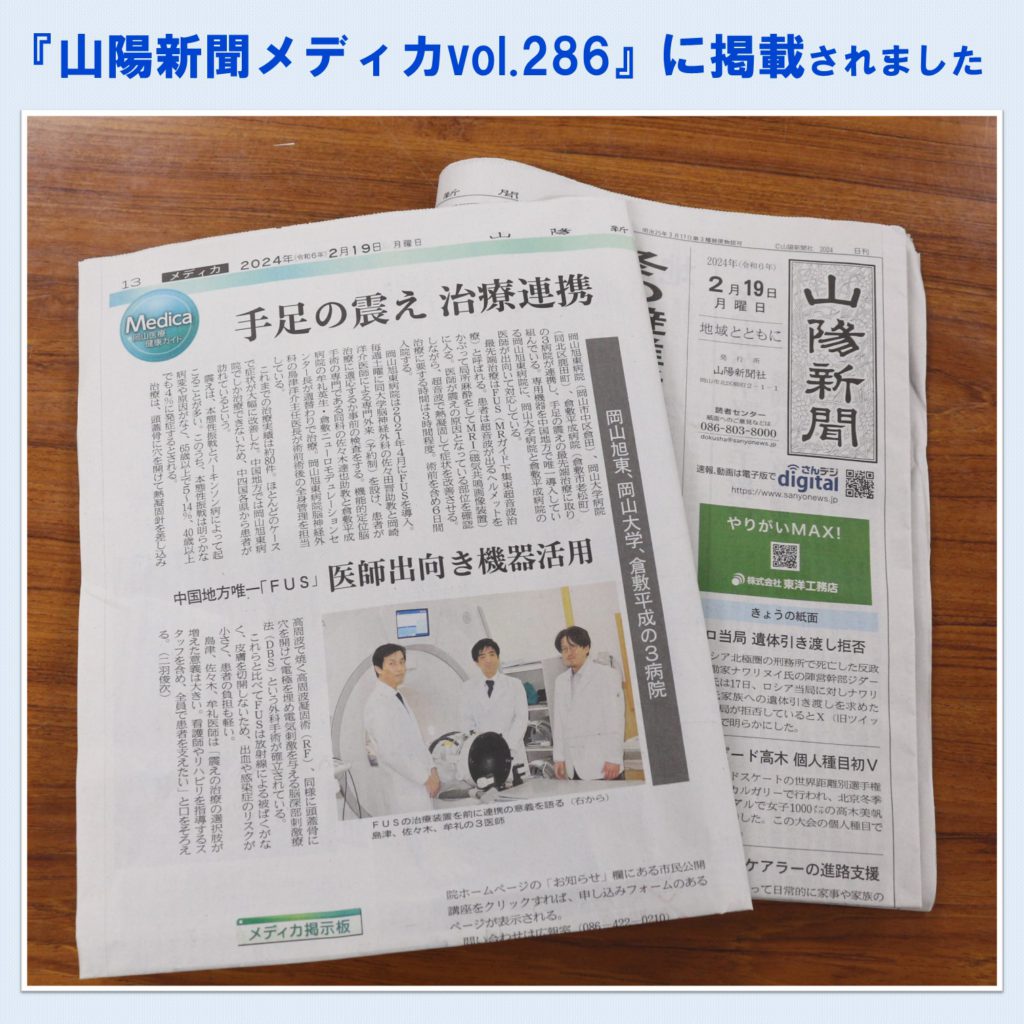

みなさんエコノミークラス症候群をご存じでしょうか?元日に発生した令和6年能登半島地震関連の報道で最近耳にされた方も多いのではないかと思います。

正確には「深部静脈血栓症」が原因で、下肢の静脈内にできた血栓が血流にのって肺の血管である肺動脈に届き肺動脈を詰まらせてしまう「肺血栓塞栓症」のことを言います。エコノミークラス症候群という名称は飛行機などの座席で長時間じっとしていて急に立ち上がったときなどに発生しやすいことに由来します。直接的原因である深部静脈血栓症の症状としては下肢の腫れ・痛みがあります。特に片足にのみこの症状がでた場合は深部静脈血栓症である可能性が高く注意が必要です。

特に発症者が多かったのが2004年の新潟県中越地震と2016年の熊本地震だそうです。このとき余震による建物の倒壊を恐れ車の中で過ごす方が多く、そうした中で突然体調を悪化させる人が相次ぎました。足に血栓があったとしても小さな血栓の場合は無症状なことが多く無理をして車中泊を続けてしまい突然重症化してしまったと考えられます。

予防のために心掛けるといい事としては

①ときどき軽い体操やストレッチ運動を行う

②十分にこまめに水分を取る

③ゆったりとした服装をしてベルトをきつく締めすぎない

④かかとの上げ下ろし運動をしたりふくらはぎを軽くもんだりする

⑤眠るときは軽く足を上げる

等を行うと効果的です。

災害時などの特殊な状況下以外でも旅行での移動中や長時間のデスクワークの時など上記のことを意識的に取り入れてみてはいかがでしょうか?

また今回の地震をきっかけに普段の備えを見直された方も多いのではないかと思います。血栓予防として非常用持ち出し袋に用意しておきたいのが弾性ストッキングです。通常のストッキングよりも締め付けがきつく足に血がたまるのを防いでくれる効果があります。

当院では超音波での深部静脈血栓症の検査も行っています。明らかな下肢の腫れや痛みなどを感じる際はお気軽に医師にご相談下さい。

参考:NHK健康ch

厚生労働省ホームページ

イラスト:イラストACより

臨床検査部 N.K

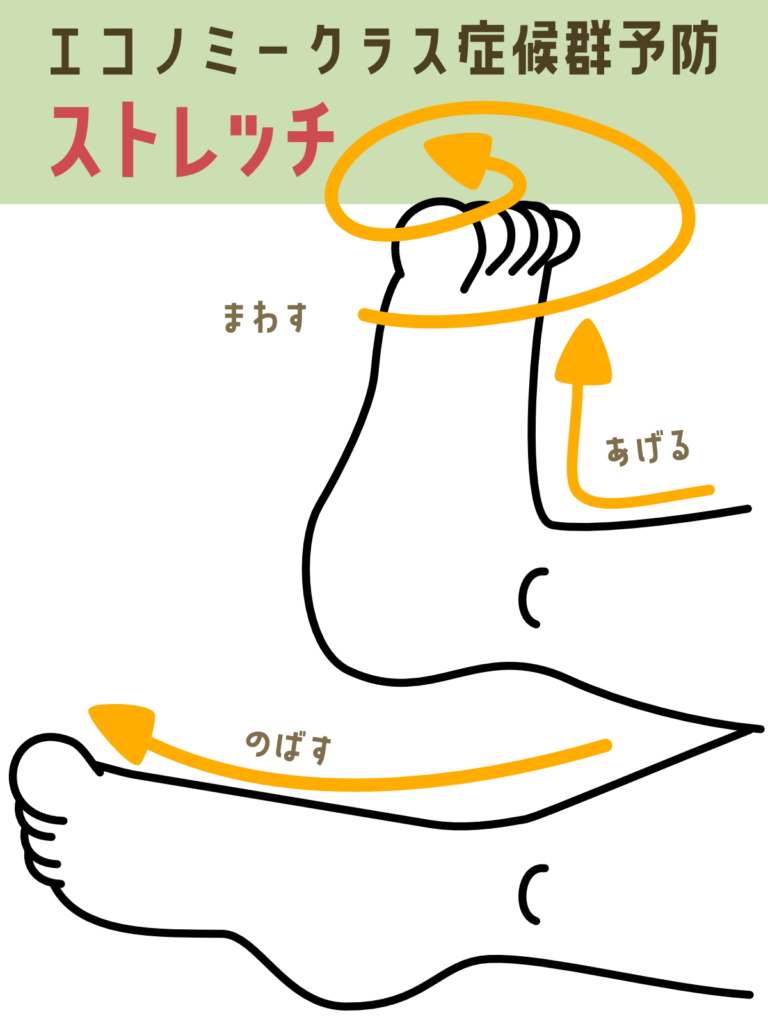

中学生が職場体験に来てくれました。

【チャレンジワークとは】

学生が職場体験を行う事により、就労感や職業観の育成を図り、今後の進路設計を考え、参考とする事。

受入れ期間:2月6日~8日(3日間)

体験場所:病棟(2階外科系急性期病棟・3階内科系急性期病棟)、外来

学校名:岡山県立天城中学校の学生2名

2名の学生さんが病棟と外来で職場体験を行いました。

病棟では、現場スタッフに帯同しながら看護師業務の見学や、ベッドや車いすの移動などを行ってもらいました。

外来では、看護師が患者様に説明している様子や、実際に処置している所を見ていただきました。

▲車いす・ベッドを移動させている様子

▲外来処置室にて患者様への説明を見学している様子

3日間という短い期間ではありましたが、学生さんからは、「普段はなかなか見ることが出来ない看護師さんのお仕事を、経験させていただき貴重な体験をすることが出来ました」と、お言葉をいただきました。

病棟や外来でのお仕事の雰囲気を感じ、仕事をするという事のイメージを膨らます事ができたのではないかと思います。ぜひ将来に役立てていただけたらと思います。

学生さん大変お疲れ様でした。ありがとうございました。

※写真は許可を得て掲載しております。

人事部 Y

まだ寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

昨今「人生100年時代」といわれるなか、健康で自分らしい暮らしを続けるために、様々な認知症予防についての取り組みがなされています。そこで今回は、認知症発症や進行のリスクを防ぐために、今私たちができる対策や認知症に関する情報についてご紹介します。

みなさんは「軽度認知症(MCI)」という言葉をご存知でしょうか?MCIは健常と認知症の中間の状態を指し、「もの忘れの自覚があるが、生活に支障はなく自立した状態」を言います。MCIでは、発症後1年で約5~15%の人が認知症に移行する一方で、約16~41%の人は健常な状態になることが分かっています。そのため、できるだけ早期にMCIを発見することや、早期から認知症予防の対策を行っていくことで健常な状態への回復や認知症への移行を遅らせることが重要となります。

MCIは具体的にどのような状態のことを示しているのか。認知症発症や進行の予防にどのような取り組みが有効かをお伝えします。

【MCIの特徴】

・全般的な認知機能は正常範囲である

・年齢や教育レベルの影響のみでは説明できない記憶障害が存在する

・日常生活動作は自立している

・本人または家族による物忘れの訴えがある

【MCI予防についての対策】

①運動

有酸素運動(ウォーキング、エアロバイク)や筋力トレーニング等を、ややきついと感じる程度の運動強度で週3回実施することが良いと言われています。運動により全身の血行が促進され脳細胞も活性化されるため認知症予防に効果があります。

②栄養

バランスのよい食事を1日3食摂取することや、多様な食材を使用した食事を摂取することが理想です。例えばアルツハイマー型認知症はアミロイドβというタンパク質が脳に異常に溜まることが原因と言われています。これを予防するには、DHAやEPA(サンマ、アジ、イワシなどの青魚に多く含まれる)などの不飽和脂肪酸、カテキンなどの抗酸化物質、葉酸などを積極的に摂ると良いと言われています。記憶力や判断力の向上、特にアルツハイマー型認知症の発症予防に有効であるという報告があります。

③認知機能トレーニング

記憶機能に特化した認知トレーニングは脳血流量の増加や脳内領域のネットワークの活性化につながり機能改善に効果が高いと言われています。脳トレや趣味活動など楽しく取り組めるものを選ぶことが長続きする秘訣です。

MCIは上記のように多面的に対策を行っていくことが有効です。高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は認知症のリスクを高めるため、生活全般を見直し、少しずつ取り組める対策を継続していくことが重要といえます。

倉敷平成病院 予防リハビリでも、以前お伝えした脳トレ(リンク:2023年8月23日)やリハビリ職員による運動指導や口腔機能へのアドバイス、二重課題等を行う集団プログラムや栄養指導等、様々なプログラムや定期的な認知・身体機能の評価を実施しています。認知症予防に取り組んでいきたいという方がおられましたら見学・体験を随時お受けしていますのでお気軽にお声掛けください。

作業療法士 S

◎お問合せ◎

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院通所リハビリテーション(予防リハビリ)

TEL:086-427-1128(相談担当 大段) ※営業時間 9:00~17:00

1月25日木曜日、岡山県西部ヤクルト販売株式会社より「令和5年度 第50回ヤクルト・チャリティーセール」の収益の一部で購入された「ヤクルト愛の車いす」が当院へ寄贈されました。

ヤクルト販売の方が訪問され、車いすの贈呈式を行いました。病院からは岡本看護部長が参加しました。岡本看護部長より「皆様の善意に感謝し有効に活用させていただきます。」との言葉がありました。

このボランティア活動は、ヤクルト販売株式会社により昭和49年から始まり、今までに2600台以上の車いすが岡山県内の病院や福祉施設に贈られたそうです。今年度は100台以上のの車いすが、岡山県社会福祉協議会等に寄贈され、これを通じて当院に贈与してくださいました。

岡山県西部ヤクルト販売株式会社の皆さん、ありがとうございました。

広報課 Y

暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続いています。皆様いかがお過ごしでしょうか。

倉敷老健通所リハビリテーションでは、支援相談員と介護福祉士を含め4名が中心となり、相談業務にあたっています。

私たち相談員は、ご利用者やご家族の気持ちに寄り添い、住み慣れたご自宅での生活をサポートできるよう心がけています。ご利用者からの「こんなことがやってみたい」というご要望や、ご家族の「どのように過ごしているんだろう」という疑問等、小さなことでも様々な質問にリハビリテーション施設の相談員としてお答えできるよう努めています。

今回は相談員がどんなことをしているのかをご紹介させていただきます。

①相談窓口

事業所の窓口となり、ご利用者やご家族、ケアマネジャー等に対し様々な相談に応じます。ニーズを把握し、適切なサービスの提供に繋げていきます。

②サービス内容の共有や関係事業所との連携

ご利用者やご家族、ケアマネジャー、かかりつけ医、他介護施設等との連携を図ります。サービス担当者会議や退院前カンファレンスへ参加し、事業所内外の他職種と連携し、情報共有やサービス調整を行います。

また、事業所内の職員に対し情報の周知や意見調整を行い、ご利用者のニーズを適切に共有し、より良いケアが提供できるよう働きかけます。

③契約

ご利用開始にあたり、ご自宅へ伺い契約を行います。ご利用前に事業所の案内やプログラム内容の説明、介護保険制度の説明も行います。

その他、通所リハビリテーションのご利用以外に、介護相談にも応じています。「誰に聞いたらいいかわからない」「こんなこと聞いてもいいのかな」ということがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

倉敷老健通所リハビリテーション

TEL:086-427-1192

支援相談員 O

スローフードという言葉を聞いたことがありますか?

スローフードという言葉を聞いたことがありますか?

スローフードとは、伝統的な食文化を見直し、食への関心を高める運動のことです。安価で手軽に食べられるファストフードを単に否定するのではなく、日々の食生活を今一度見直すことで食を楽しもうという考え方が基本となっており、生産量の少ない食材やそれらを提供する生産者を支えていくことにもつながります。スローフード協会では、「おいしい(新鮮でおいしく健康的であること)、きれい(環境に負荷を与えない生産方法であること)、ただしい(生産に関わる者すべてに適正な賃金と労働環境を提供すること)食べ物をすべての人が享受できるように」をスローガンに掲げ、地域ごとに根付いた食材や和食などの食文化を継承していく取り組みを行っています。

スローフードのメリット

・健康的な食事につながる

糖質・脂質・塩分が多いファストフードやインスタント食品と比べて、健康面での満足度が高い。

・環境にやさしい

地産地消にもつながり、食材を輸送する際に発生するCO2を削減できる。

・伝統的な食文化が守られる

忙しく暮らす現代人にとってファストフードは欠かせないのが現状ですが、品種の減少や健康問題、労働・自然環境の悪化など、大きなデメリットも潜んでいます。お米をはじめ味噌などの調味料、伝統的な食品や各地の郷土料理、お正月などの年中行事の際に食べられる料理などを食べることもスローフードと言えます。気軽にはじめる方法としておすすめなのが休日だけスローフードです。たとえば地元の食材を選び、調理をして、その料理を味わいながら食べることもスローフードのひとつです。身近なところからスローフードを取り入れてみてはどうでしょうか。

参考:日本スローフード協会 https://slowfood-nippon.jp/

管理栄養士Y.M

早いもので2月4日の立春も過ぎ、暦の上では春となりました。

とはいえ・・・寒い日が続き、外に出るのが億劫になっている方も多いのではないでしょうか。

寒さの為、散歩等をする機会が減り、うとうとする時間や部屋でテレビを見る時間が増えていませんか?このような生活では、筋力が低下するだけではなく、もの忘れ症状が出現したり、もの忘れがひどくなってしまいがちです。

普通に生活していても、毎日脳内にはゴミのような物(アミロイドベータ/タンパク質が固まったもの)が溜まってしまいますが、このゴミは脳の血流循環によって押し流す事ができます。

脳の血流循環を良くするには、運動がとても大切です。5分程度の軽い筋トレ、15分程度の散歩が効果的と言われていますが、かかとの上げ下ろし、もも上げ、足ふみ等の簡単な体操でも効果はあります。

運動が難しい方は、深呼吸も効果的と言われています。鼻から3秒ほどかけて息を吸い、5~10秒かけて口から息を吐き出す深呼吸を繰り返す事で、血管が広がります。この時に良い姿勢で行うと、胸郭が広がりより多くの酸素を取り込む事ができます。

運動の他にも、水分や栄養、睡眠等にも気を付け元気に桜の咲く春を迎えましょうね。

支援センターN

画像:イラストAC