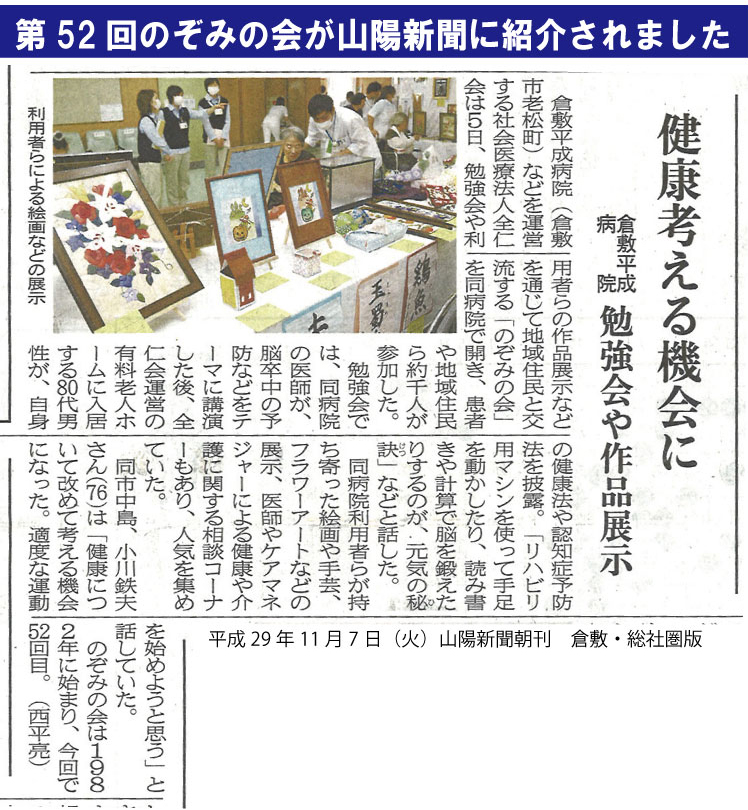

倉敷ニューロモデュレーションセンターが開設されて早7ヶ月が経ちます。

倉敷ニューロモデュレーションセンターが開設されて早7ヶ月が経ちます。

DBS(脳深部刺激療法),SCS(脊髄刺激療法)を受けられる方もしくは すでに受けておられる患者様と多く関わらせて頂いています。

理学療法士は,主に手術前・後の運動機能検査,入院中のリハビリテーション(以下リハビリ) などを行っています。

運動機能検査結果は手術の適応,治療効果,治療方針などを判断する材料の1つとなります。正確な検査が行われなければ,適切な治療も行えません。

そのため,正確な検査結果を上利センター長を始めとするチーム全体に伝達する 必要があります。 検査の際には患者様の症状を注意深く観察,疾患の特徴,これまでの経過など多くの情報を 統合し評価することを意識しています。

リハビリは刺激装置植込み手術前・後,刺激調整,刺激装置交換時などに実施しています。 手術の効果は劇的であることが多いですが,その効果をさら に高める,持続させるためには リハビリが大切だと考えています。

に高める,持続させるためには リハビリが大切だと考えています。

入院中ほとんど毎日,それぞれの患者様の状態に合わせた,運動療法を行っています。

また,運動は継続することが重要なので,必要に応じて退院後行う自主トレーニング方法 などについてもお伝えしています。

DBS,SCSを受けられる患者様は,なんとかしたい,よくなりたい,という想いが強い 方が多い様に感じます。そのためリハビリも懸命に取り組んで下さる方が多いです。

自分が担当させて頂いた患者様が,治療に満足し笑顔で退院される時は,とても幸せを 感じる瞬間です。 DBS,SCSは新しい機器も導入されており,さらに進歩している様です。

その中で,DBS,SCSを受けている方に対する理学療法も今後さらに発展させていく 必要があると考えています。 より質の高いチームアプローチが行えるよう,日々研鑽を積んでいきたいと思います。

倉敷ニューロモデュレーションセンター PT

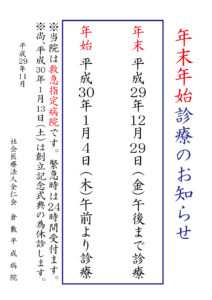

平成29年度年末年始の診療ですが、12月29日(金)(終日)の診療をもちまして、年内の外来診療は終了となります。

平成29年度年末年始の診療ですが、12月29日(金)(終日)の診療をもちまして、年内の外来診療は終了となります。