寒い季節となりましたが、みなさん運動量は維持できていますでしょうか。寒くなると外に出たり、運動をするのもおっくうになりますよね。

しかし、運動量の低下が続くと腰痛や膝痛などが生じる確率が高くなります。いったんそれらの痛みが生じてしまうと、改善しにくくなってしまいます。そこで、今回は皆さんの運動習慣を確立できるよう、行動変容ステージモデルについてお話をさせて頂きます。

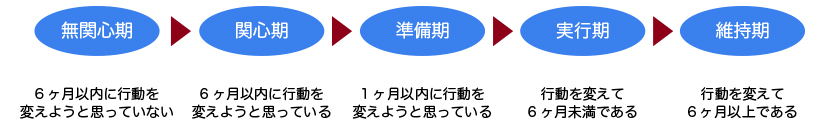

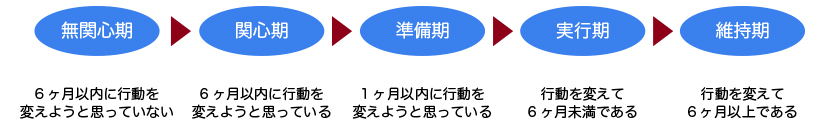

行動変容ステージモデルとは、1980年代前半に禁煙の研究から導かれたモデルです。その後食事や運動をはじめ、いろいろな健康に関する行動について幅広く研究と実践が進められています。人が行動(生活習慣)を変える場合は、以下の【図】のように「無関心期」→「関心期」→「準備期」→「実行期」→「維持期」の5つのステージを通ります。

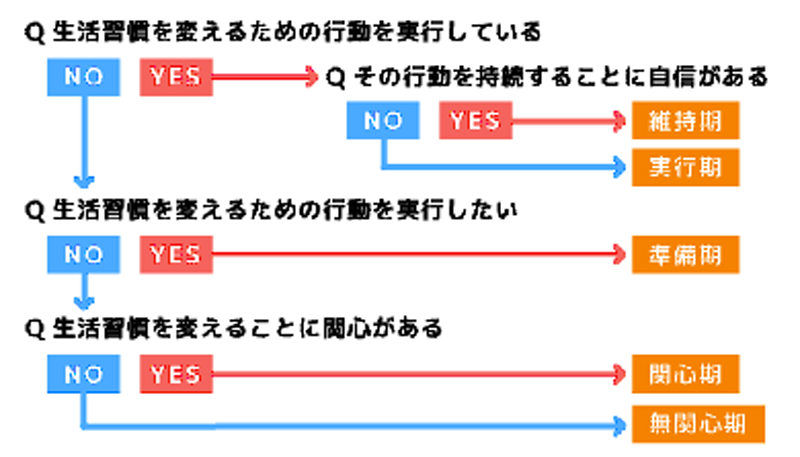

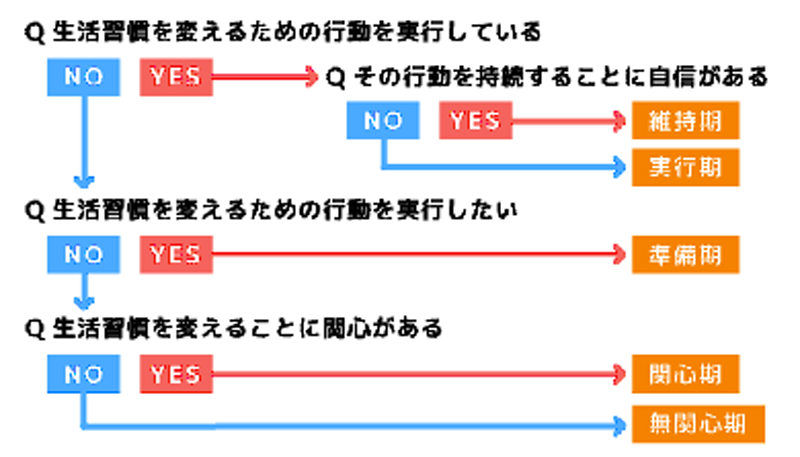

このステージをひとつでも先に進むには、ご自分が今どのステージにいるかを把握し、それぞれのステージに合わせた働きかけが必要になります。下図のフローチャートでご自分が今どのステージにいるか確認してみましょう。

では、次にそれぞれのステージから次のステージに進むための働きかけを説明します。

1. 無関心期への働きかけ

意識の高揚:運動のメリットを知る

感情的経験:このままでは「まずい」と思う

環境の再評価:周りへの影響を考える

2. 関心期への働きかけ

自己の再評価:運動不足の自分をネガティブに、運動をしている自分をポジティブにイメージする

3. 準備期への働きかけ

自己の解放:運動をうまく行なえるという自信を持ち、運動を始めることを周りの人に宣言する

4. 実行期と維持期への働きかけ

行動置換:不健康な行動を健康的な行動に置き換える

(例:ストレスに対してお酒の代わりに運動で対処する)

援助関係:運動を続ける上で、周りからのサポートを活用する

強化マネジメント:運動を続けていることに対して「ごほうび」を与える

刺激の統制:運動しやすい環境作りをする

※ なお、行動変容のプロセスは常に「無関心期」から「維持期」に順調に進むとは限りません。いったん「行動期」や「維持期」に入ったのに、その後行動変容する前のステージに戻ってしまう「逆戻り」という現象も起こり得ます。その時は、一つ前段階に戻って働きかけをやり直してみましょう。

まずは、ご自分が今どのステージにいるのかを把握することが第一歩です。次に、そのステージから次のステージに移行するための働きかけを行い、ひとつでも先のステージを目指しましょう。最終的には、維持期のステージに到達して運動量が維持できるようになるのが理想です。この行動変容ステージモデルを参考に運動習慣を確立して頂き、みなさんがより健康で生き生きとした生活が送れることを願っています。

( 引用:厚生労働省 健康づくりのための運動指針2006より一部改変 )

予防リハビリ 理学療法士 YT

◎ お問い合わせ◎

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院通所リハビリテーション

TEL:086-427-1128 (相談員:あいやま)

ルエンザの潜伏期間は1~2日で、発症する1日前から発症後5~7日頃まで周囲の人にうつしてしまう可能性があります。特に発症日から3日間ほどが最も感染力が高いと考えられています。さらに、熱が下がってもインフルエンザの感染力は残っていて、他の人に感染させる可能性があります。

ルエンザの潜伏期間は1~2日で、発症する1日前から発症後5~7日頃まで周囲の人にうつしてしまう可能性があります。特に発症日から3日間ほどが最も感染力が高いと考えられています。さらに、熱が下がってもインフルエンザの感染力は残っていて、他の人に感染させる可能性があります。