患者さんは60代の女性、「片側顔面痙攣」で令和2年1月末に当鍼灸院に訪れました。

1年前に発症、まず右眼の下方に痙攣が発生、その後次第に右顔面部全体に痙攣が広がりました。病院の眼科を受診し、脳のMRI検査を実施しましたが異常無しとのことでした。ボトックス療法(手足の拘縮などを和らげるA型ボツリヌス毒素を薄めたものを顔の筋肉に少量注射し、筋肉を麻痺させて痙攣を起こりにくくする治療法)を受けて3か月間は症状が緩和しましたが、その後再発。鍼灸治療を試してみたいと思い、当院に来られました。

片側顔面痙攣の原因に関して、現代医学の認識では、顔面の運動を司る「顔面神経」の付け根に血管が圧迫することが直接的な原因だと考えられています。また血管の圧迫を起こす原因は、ストレスや疲労などに関係があるといわれています。

漢方と鍼灸医学の理論から原因を分析してみると、筋痙攣は「肝風内動」の症状ですが、肝血虚や肝気鬱滞が「肝風」を生じる原因になっています。

肝血虚を起こす原因は様々ありますが、眼精疲労や睡眠不足などがあげられます。

一方、肝気鬱滞を起こす原因は、精神緊張などのストレスが多く関与していると考えられます。

このように比較してみると、現代医学の認識と鍼灸医学の認識とは部分的に一致しています。

ただ顔面部は主に陽明胃経が分布している区域であり、胃と脾は腑と臓の表裏関係なので、顔面部の痙攣が陽明胃経や太陰脾経にも関係していると鍼灸医学は考えています。

まとめて言えば、顔面痙攣に対する鍼灸医学の診断は「肝気鬱滞」、「肝脾不調」だと言います。

この患者さんの体質から言えば、既往歴に胆石の手術を受けた以外、特に問題はなかったそうです。事務仕事で、パソコン使用が多いので、目の疲れを感じます。顔の表情はやや硬いですが、精神的なストレスは特にないと訴えられました。

関連症状から「肝気鬱滞」、「肝脾不調」の証を立証できるものはあまりないので、治療は理論分析に基づいて行いました。

肝気鬱滞に対して、膻中(だんちゅう)、気海、期門、内関、肝兪などのツボを使い、肝脾不調のために足三里、三陰交、曲池、合谷、脾兪、胃兪などのツボを使いました。顔面の局部に人中、承漿(しょうしょう)、地倉、頬車(きょうしゃ)、下関、糸竹空(しちくくう)などのツボを使いました。

以上のツボを使って週1回程度の治療を始めてから、顔面の痙攣が次第に軽減し、4月の中旬まで計15回の治療が終わってから、痙攣の発作は殆どなくなりました。顔の表情も前よろ柔らかくなり、治療は一旦中止し、様子を見ることにしました。

これは漢方(鍼灸)医学の理論に基づいて治療を施した症例です。

原因判断が難しい時には、病症の特徴から理論分析を通じて治療方針を定めることもできます。

ヘイセイ鍼灸治療院 甄立学

最近、“フレイル”と言う言葉をよく耳にするようになりました。

最近、“フレイル”と言う言葉をよく耳にするようになりました。

上記にご紹介したリハビリ機器以外にも、リハビリの機器を豊富にそろえています!元気に日常生活を過ごせるように、通所リハビリでは専門的なリハビリテーションを実践しています!ご興味がある方はスタッフへお尋ねください。

上記にご紹介したリハビリ機器以外にも、リハビリの機器を豊富にそろえています!元気に日常生活を過ごせるように、通所リハビリでは専門的なリハビリテーションを実践しています!ご興味がある方はスタッフへお尋ねください。

動指導などを行い、予防に取り組んでいます。

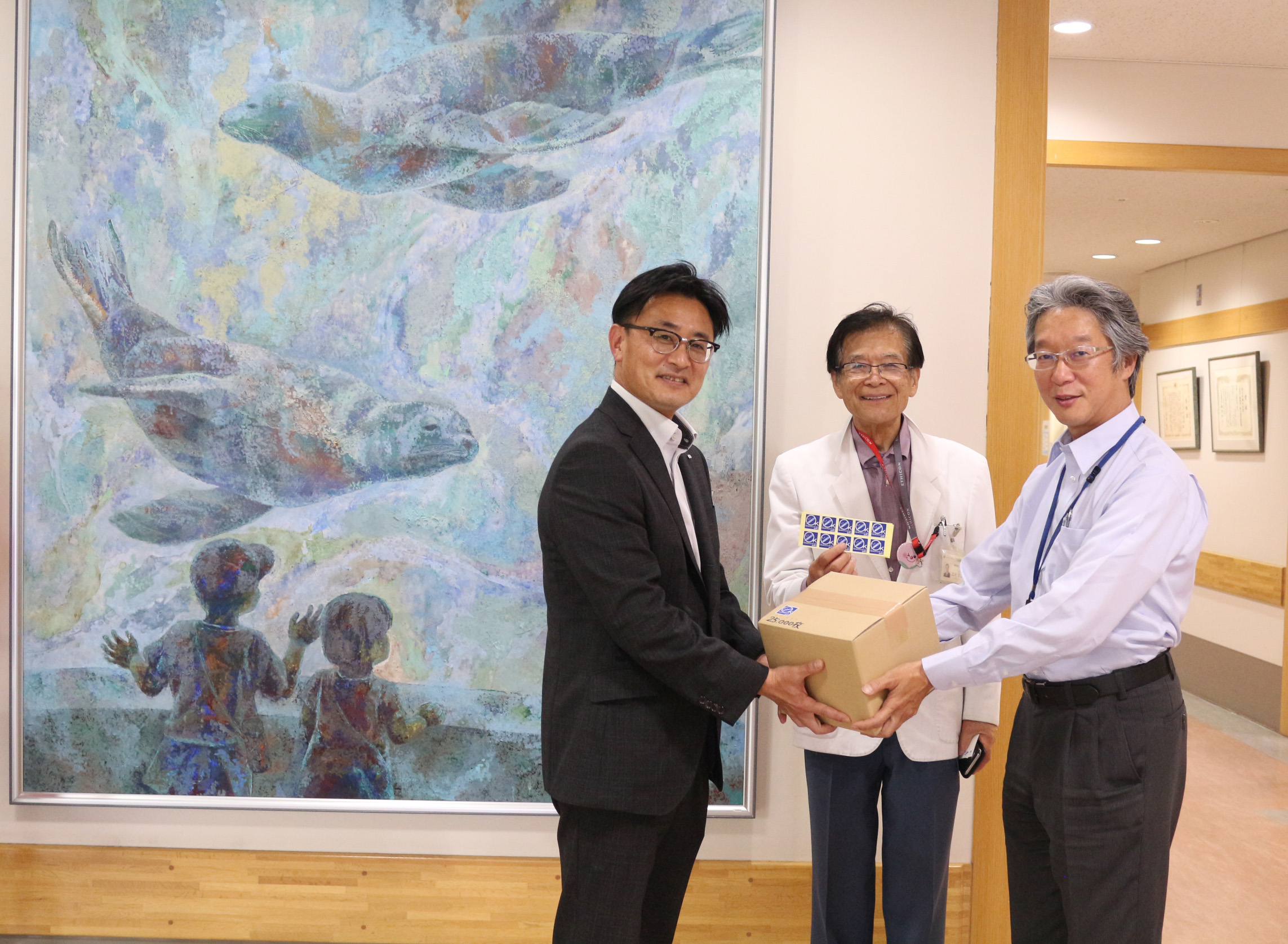

動指導などを行い、予防に取り組んでいます。 このたび、当院の門前薬局である

このたび、当院の門前薬局である できる同期に支えられながら毎日を過ごしています。

できる同期に支えられながら毎日を過ごしています。 「夏も近づく八十八夜~野にも山にも若葉が茂る」という歌の歌詞は誰もが耳にしたことがあると思います。この歌詞にある八十八夜とは立春から数えて八十八日目にあたる日のことで、2020年は5月1日です。この時期は茶摘みの最盛期であり、八十八夜に摘み採られるお茶は、古来より不老長寿の縁起物の新茶として珍重されています。

「夏も近づく八十八夜~野にも山にも若葉が茂る」という歌の歌詞は誰もが耳にしたことがあると思います。この歌詞にある八十八夜とは立春から数えて八十八日目にあたる日のことで、2020年は5月1日です。この時期は茶摘みの最盛期であり、八十八夜に摘み採られるお茶は、古来より不老長寿の縁起物の新茶として珍重されています。