こんにちは! 通所リハビリです。

蒸し暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか? 今回は蒸し暑い時期に気を付けたい、高齢の方の脱水と熱中症についてお伝えします。

【脱水】

体内の水分量が不足したときに起こる「脱水症」は、食事や水分の摂取量が減りがちな高齢者が気を付けたい症状の一つです。本人も周囲も気づかないまま脱水状態に陥ることを「かくれ脱水」といい、この段階で正しい処置を施さないと、重症化して命にかかわることがあります。脱水症のリスクが高くなる夏場だけでなく、常に水分を摂りやすい環境を整え、脱水症に陥らないように予防することが大切です。

身体の機能を保持するために重要な役割を担っている体液は、人間の体の約6割を占めています。(高齢者は約5割)体液は、体外に出ていく水分量・塩分量と、体内に補給する水分量・塩分量が同じくらいの時に、丁度良いバランスを保てています。しかし、大量に汗をかいたり、発熱や下痢などの体調不良で水分が失われたりすることで、体内に必要な水分量と塩分量が十分でなくなる場合があります。そうした状態が脱水症です。

高齢者が脱水になりやすい理由には以下のようなものがあります。

①水分を貯蔵する場所が少ない。(筋肉量の減少)

②基礎代謝量が低下している。(代謝で生成される水分の減少。細胞内の水分の減少。)

③腎臓の機能が低下している。(老廃物を排出するのに多くの水分が必要になる。)

④のどの渇きを感じにくい。

⑤体調不良で水分不足になる。(食欲不振・下痢・嘔吐など)

⑥水分摂取を控える傾向がある。(頻尿や失禁を嫌がる、誤嚥を恐れる、など)

やってみよう! 簡単チェック!!

①手の甲や皮膚をひっぱって放した後、3秒以内に戻らない。

②親指の爪を押して放した後、3秒以内に爪の赤みが戻らない。

このような症状がある方は脱水かもしれません。こまめに水分を摂るなどして下さい。

この他に脱水かどうかチェックする方法には以下のようなものがあります。

①唇が渇いている。

②舌が渇いている、舌に亀裂がある。

③皮膚が乾燥している、脇の下が渇いている。

④いつもより、おしっこの回数や量が少ない。

⑤おしっこの色が濃い。

⑥便秘気味である。

⑦下痢や嘔吐がここ3日間で3回以上みられた。

⑧発熱(37.0℃以上)が1日以上続いている。

⑨いつもより汗を多くかいている。

⑩ここ3日、食事量が十分ではない。

⑪暑い場所に長時間いた。

1つでもチェックがついたら、脱水のリスクが高くなるため注意しましょう。脱水は静かに進行します。早め早めの対処が重要です。水分と塩分を補給しましょう。

普段からできる脱水の予防法には以下のようなものがあります。

・1日に必要な水分量を知っておく。(食事以外に約1~1.5ℓ水分を摂取するのが目安です。)

・部屋の温度や湿度を調節する。

・定期的に水分補給をする。

・好みの飲み物で水分補給をしてもらう。

・フルーツやゼリーなどで水分補給をする。

【熱中症】

人間の身体は、平常時は体温が上がっても汗や皮膚温度が上昇することで体温が外へ逃げる仕組みになっており、体温調節が自然に行われます。ところが、体温調節のバランスが崩れると、熱が体の中に溜まり、熱中症になってしまいます。

熱中症を引き起こす要因には、大きく分けて①環境②からだ③行動の3つの要因があります。

①環境:気温が高い。湿度が高い。風が弱い。日差しが強い。閉め切った屋内。エアコンのない部屋。急に熱くなった日。熱波の襲来。等

②からだ:高齢者。乳幼児。肥満の方。下痢や風邪などでの脱水状態。糖尿病などの持病。二日酔いや寝不足といった体調不良。低栄養状態。等。

③行動:激しい運動。長時間の屋外作業。水分補給出来ない状況。等。

今年は新型コロナウイルス感染予防の為、マスクを着用して過ごすことが増えています。マスクの中では熱がこもりがちになり、厚生労働省は、例年よりも一層熱中症に注意が必要だとしています。

今年は新型コロナウイルス感染予防の為、マスクを着用して過ごすことが増えています。マスクの中では熱がこもりがちになり、厚生労働省は、例年よりも一層熱中症に注意が必要だとしています。

熱中症を予防する為には…。

・暑さを避ける。(我慢せずエアコンを使う、涼しい服装をする、帽子や日傘の使用、日陰を利用する、等)

・こまめに水分・塩分の補給をする。(喉が渇く前に!)

・日頃から体温測定・健康チェックをする。

・暑さに備えた身体作りをする。(徐々に体を暑さに慣らしておく。無理のない範囲で適度に運動する。)

今年はより一層脱水や熱中症に気を付けて、元気でこの夏を乗り切りましょう!!

通所リハビリ 介護福祉士 H.М.

う健康講座を実施しています。

う健康講座を実施しています。

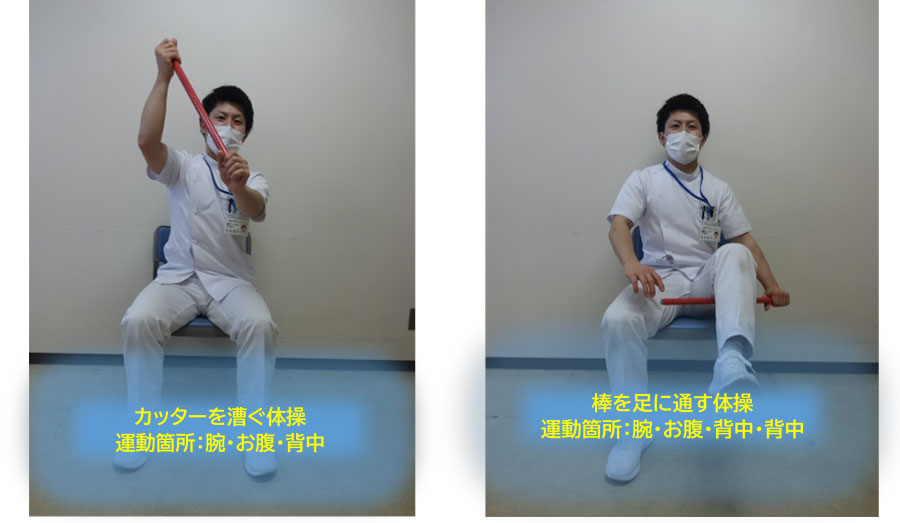

例えばこの写真の体操は、カッターを漕いでいるように体操をすることで腕・お腹・背中を楽しく動かすことができます。ご利用者様からも、実際にカッターを漕いでいるみたいで楽しく運動できる!肩こりに効きそう!とおっしゃっていただいています。

例えばこの写真の体操は、カッターを漕いでいるように体操をすることで腕・お腹・背中を楽しく動かすことができます。ご利用者様からも、実際にカッターを漕いでいるみたいで楽しく運動できる!肩こりに効きそう!とおっしゃっていただいています。 午後のメインプログラムは別々に行います。

午後のメインプログラムは別々に行います。

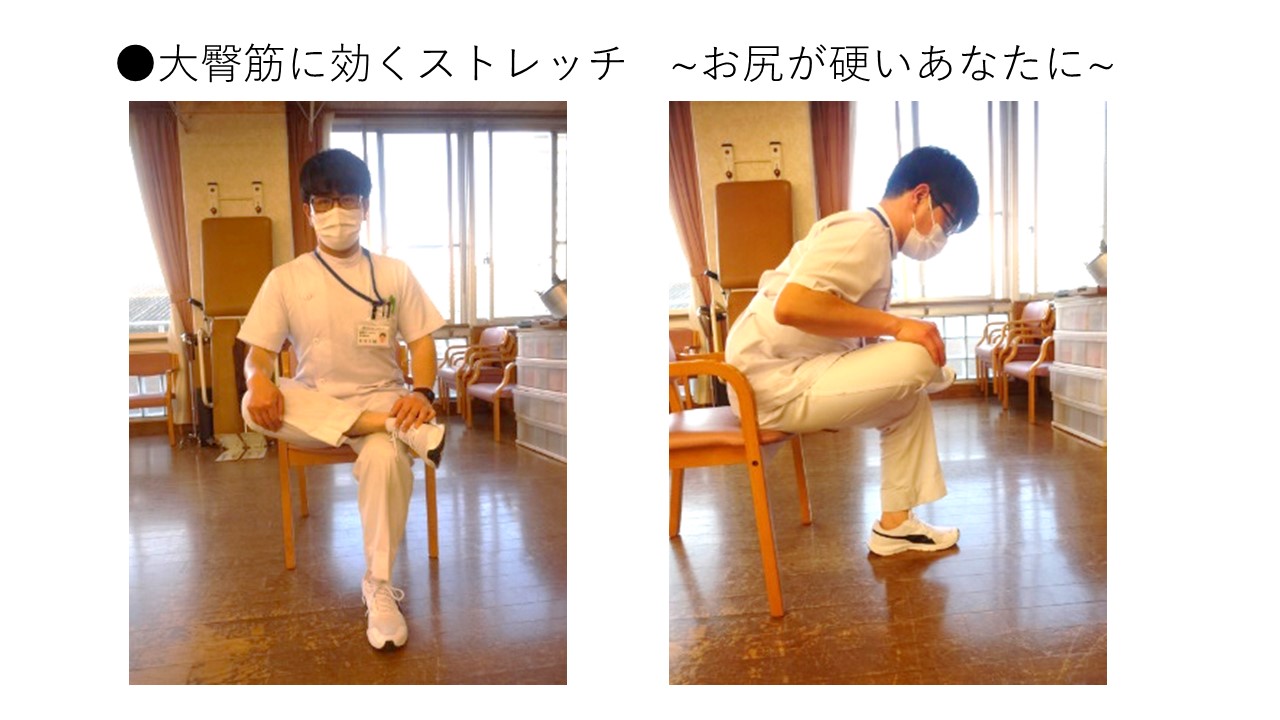

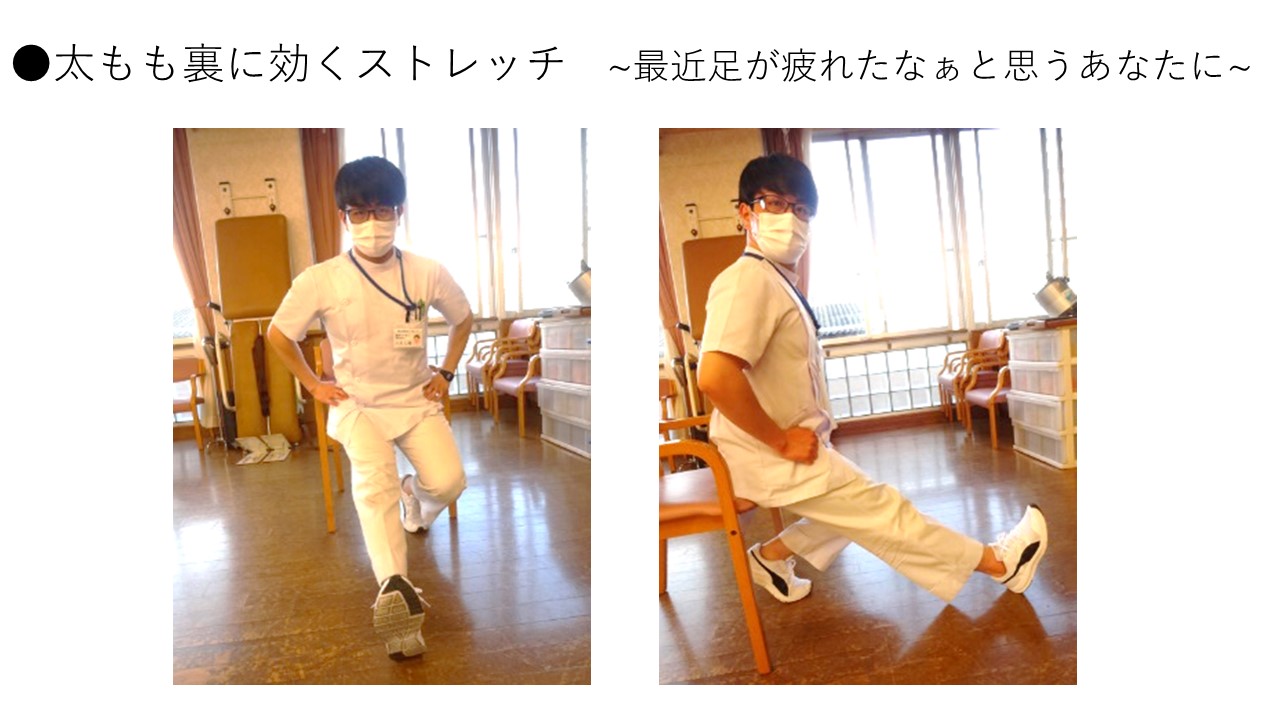

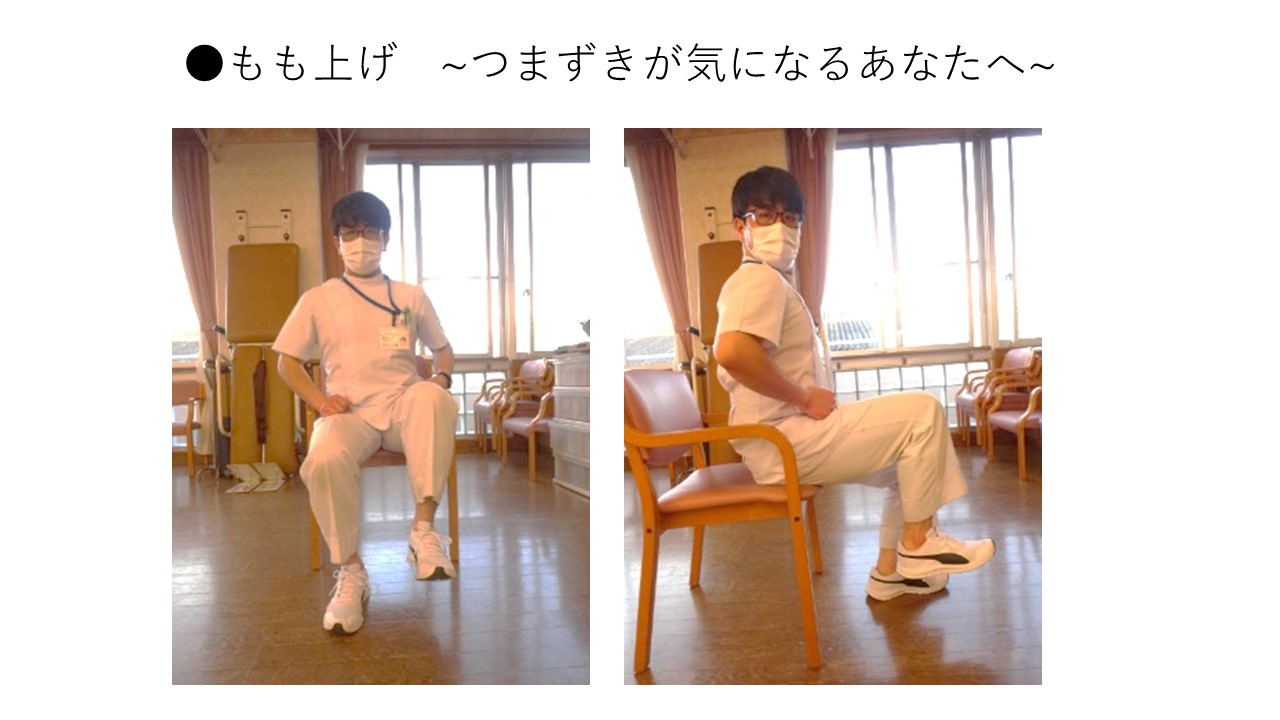

体操を行うタイミングは、食事前がおススメです。食事前が難しい場合は、いつでもいいので時間を取れるときに実施してみてくださいね♪

体操を行うタイミングは、食事前がおススメです。食事前が難しい場合は、いつでもいいので時間を取れるときに実施してみてくださいね♪

プログラムの内容についても見直しを行いました。壁画創作などの大型創作活動や全員参加のゲームプログラムは中止。代わりに体操のDVDを新しく作成し感染のリスクを配慮しながら、間隔を取り運動を実施しています。

プログラムの内容についても見直しを行いました。壁画創作などの大型創作活動や全員参加のゲームプログラムは中止。代わりに体操のDVDを新しく作成し感染のリスクを配慮しながら、間隔を取り運動を実施しています。 創作活動も大きな作品は集まって作れない為、個人で作成できるものに限定して行っています。毎月のカレンダーやポストカード、手作りうちわなどの物を作成していただきました。

創作活動も大きな作品は集まって作れない為、個人で作成できるものに限定して行っています。毎月のカレンダーやポストカード、手作りうちわなどの物を作成していただきました。

今年は新型コロナウイルス感染予防の為、マスクを着用して過ごすことが増えています。マスクの中では熱がこもりがちになり、厚生労働省は、例年よりも一層熱中症に注意が必要だとしています。

今年は新型コロナウイルス感染予防の為、マスクを着用して過ごすことが増えています。マスクの中では熱がこもりがちになり、厚生労働省は、例年よりも一層熱中症に注意が必要だとしています。