新春とは申しながらまだ厳しい寒さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

今回は廃用症候群の1つ、低栄養についてご紹介致します。

現在、高齢者の3人に1人が低栄養であると言われています。

低栄養とは、「健康を維持する上で必要なエネルギーやタンパク質、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が不足した状態」を言います。

高齢になると、ものを上手に食べれなくなったり消化機能が落ちたりすることで、栄養や水分を十分に摂れなくなることがあるため、低栄養に注意が必要なのです。

低栄養に特徴的な症状

①体重減少

②筋肉量の減少

③下半身や腹部がむくみやすい

④皮膚の炎症と床ずれ

⑤骨折が起こりやすい

⑥運動能力の低下

⑦免疫力が落ちる

⑧低血糖による意識障害など

低栄養になると食欲が低下します。その為、さらに低栄養状態となり悪循環な状態になります。

低栄養になると食欲が低下します。その為、さらに低栄養状態となり悪循環な状態になります。

また、食事と運動には密接な関係があることや、3食摂取することで生活リズムを作ったりします。そのため、食事は大切で「食事=生きる力」とも言われています。

そして、ただ食べるだけではダメで栄養状態には食品摂取の多様性と関連があると言われています。農林水産省でも食品摂取の多様化が推進されています。偏った食事をするのではなく色々な品目の食品を摂取する事が大切だということです。

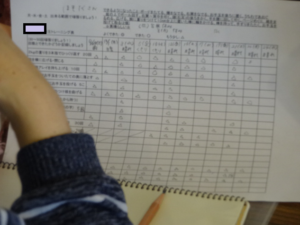

通所リハビリを利用されている方も低栄養の方が多くいました。その為、通所リハビリではどの程度食品摂取出来ているか「10品目チェックシート」を用いチェックし個別に食事の大切さについての講義や不足している品目を使ったレシピの紹介をする取り組みを行ってきました。

その結果、特に肉類や魚介類などのタンパク質が不足している方が多くいました。タンパク質は運動(リハビリ)や筋肉強化を行う上で重要な栄養素となります。そのため、タンパク質を摂取する事を中心に栄養指導・レシピ紹介を行いました。

その結果、肉類や魚介類などのタンパク質を多く含む食品の摂取が増加しました。

その結果、肉類や魚介類などのタンパク質を多く含む食品の摂取が増加しました。

リハビリ効果を最大限に発揮出来るよう今後も通所リハビリではただ運動するだけではなく利用者様の栄養状態の管理も行い身体機能維持・改善に努めて行こうと考えています。

通所リハビリテーションに興味がある方はお気軽にご連絡ください。ぜひ見学・体験をお待ちしております。

通所リハビリテーション 理学療法士M

明けましておめでとうございます。本日より、倉敷平成病院では通常診療が始まっています。

明けましておめでとうございます。本日より、倉敷平成病院では通常診療が始まっています。

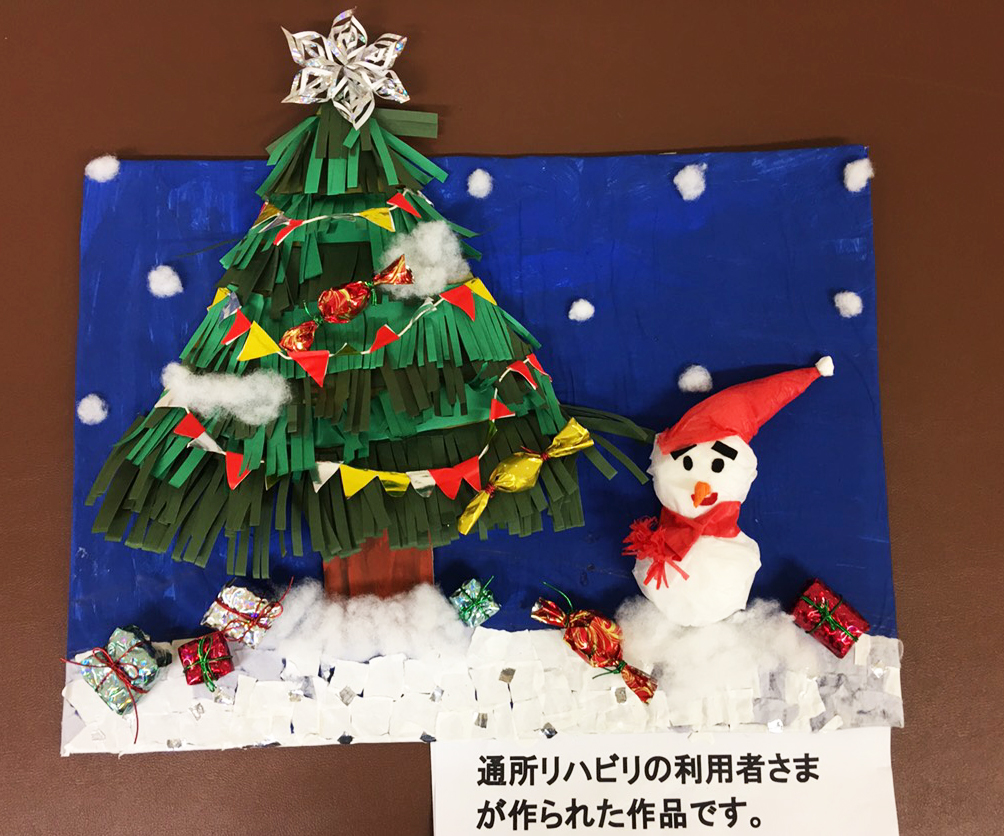

今月は「メリークリスマス!」と題して、ちょっと立体的にクリスマスツリーを模してみました。ツリーの飾り付けは、光沢のあるナイロンで作成しました。

今月は「メリークリスマス!」と題して、ちょっと立体的にクリスマスツリーを模してみました。ツリーの飾り付けは、光沢のあるナイロンで作成しました。

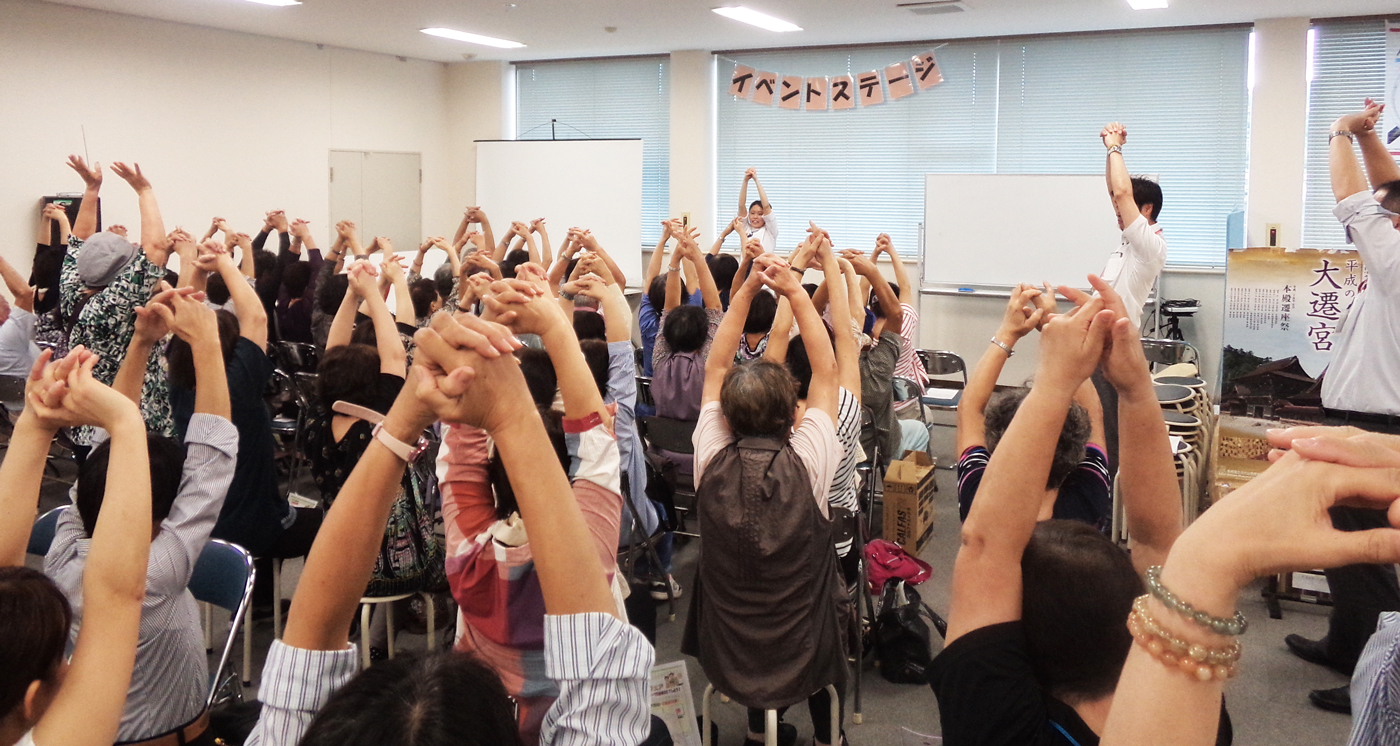

しっかり歩きたい。転倒を予防したい。関節が硬くならないようにしたい。今の生活を続けていきたい。といった目標に向かってのリハビリに加えて、

しっかり歩きたい。転倒を予防したい。関節が硬くならないようにしたい。今の生活を続けていきたい。といった目標に向かってのリハビリに加えて、