ちょっとなんだかいつもと様子が違う....

Oさん:(マジメな感じで)先生こんにちは

W:こんにちは! 今日はなんだか違うねえ...

Oさん:...

W:どうしたの

Oさん:....

ご家族:今日は朝から変なんですよ

W:あらまあ,どうしたんかなあ

Oさん:私は,もおええと思ってるんじゃ

W:もおええって,なんじゃろ?

Oさん:この世

W:この世?

Oさん:(マスクを外そうとしながら)先生

ご家族:もう,マスクとっちゃダメでしょう!

Oさん:...(マスクを外すのをやめる.表情は冴えない.)

W:そういえば,今日は眉毛も描いてないし,チラッと見えたけどいつもの口紅がないねえ.

Oさん:もおええんじゃ

W:あらまあ

ご家族:最近すぐカッとなって怒りっぽいんですよ

Oさん:叱られてばっかりじゃ.通いに行ってもなんもできん.

W:通いって,デイサービスのことかな?

Oさん:.....

W:あ〜〜,確かに大好きなカラオケできんかもねえ.

Oさん:.....

W:う〜〜ん,コロナ のせいかなあ.

Oさん:コロナ ってなんじゃ

W:あのテレビでもやってる流行り病のこと

Oさん:ああ,あれな

W:もうちょっとの辛抱かもなあ...

Oさん:私の人生,辛抱ばっかりじゃ.この年になって,また辛抱.

W:この年って,お幾つになったんじゃっけ.

Oさん:83じゃ

ご家族:お母さん,86歳よ!

Oさん:もおええが!

W:あらあら,ごめんよ.女性に年齢尋ねるなんて失礼じゃったねえ.

Oさん:先生が謝らんでええよ

W:おうちでもなんか楽しみがあるといいんだけどなあ

Oさん:なんもない

W:お家でも歌を歌ったり

Oさん:家なんかで歌えるもんか

W:演歌が好きなの?

Oさん:演歌も好きだよ

W:へー,そんじゃここで一曲歌ってよ〜

Oさん:また,先生が変なこと言う.ここは病院じゃが

W:マスクをしたままで小さめの声なら大丈夫だよ〜(しばらく手拍子の真似をする)

Oさん:(考え込んで)また〜〜,(ちょっとだけ笑顔で)ほんなら一節だけな

W:お〜〜〜(看護師さんと一緒に拍手をする)

Oさん:♫♫♩♫♩🎶(小さめの声で歌う)

Oさん:♫♫♩♫♩🎶(小さめの声で歌う)

W:お〜〜〜(看護師さんと一緒に拍手をする),上手じゃが!

Oさん:先生も上手言うなあ

W:歌うと,気分もいいし,悩みも吹っ飛ぶねえ

Oさん:今はもう,「歌を忘れたカナリア」じゃ

W:あっ,それももう一曲歌っとこおうか

Oさん:また,先生が〜〜

W:マイクがなくても,マスクをしとっても,小さな声でも,歌を口ずさむのはいいよ!家でもできるはずなんじゃけどなあ

Oさん:そうするかなあ...叱られたりせんかなあ

W:大丈夫,大丈夫(ご家族にも視線を向ける).実は僕は時々雨戸を閉めて大きな声で歌うよ!

Oさん:うちに雨戸はねえ

W:そんじゃやっぱり,小さめの声で口ずさもうよ

Oさん:そうするかな

W:「もおええんじゃっ」ていってたけど,歌があれば大丈夫だね

Oさん:でも,未練も何にもないよ.いつ逝ってもいいよ

W:それでもその時まで「歌を忘れぬ」カナリアでいきましょうよ

Oさん:そうじゃな.先生ありがとうな

W:こちらこそありがとうね.ついでにこちらさんにも(ご家族の方に目線を送りながら)「ありがとう」なんじゃけどなあ

Oさん:それがなかなか言えんのよ

W:「ありがとう」はこの世でしか言えないらしいよ

Oさん:そうじゃなあ

W:「ぷんぷんババア」より「ありがとババア」の方が100万倍いいよ〜

Oさん:先生,ババアはひどいなあ.でも,そうならんとな

W:そうしましょう

Oさん:長い時間,ごめんな.先生,また来るわ

W:是非是非

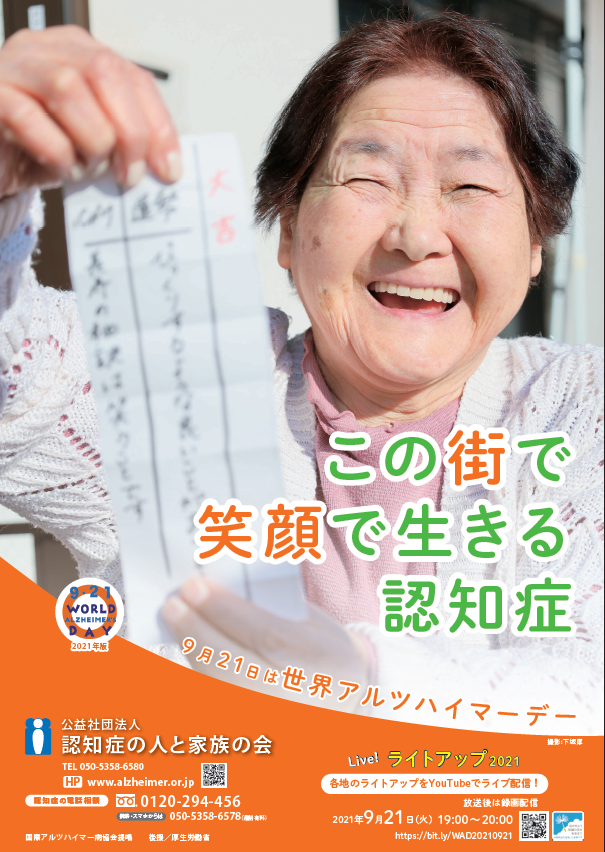

コロナで楽しみや生活の潤いが少なくなるのは,老若男女辛いものです.

認知症の発症や進行予防に重要な,運動・栄養・交流のうち,「交流」が減っています.

3密(密閉,密集,密接)は,避けなければなりませんが,なんとかいい意味での「密」である「親密」は保ちたいものですね.

脳神経内科部長・認知症疾患医療センター長 涌谷陽介

「いつまでも安全に運転を楽しみたい」と多くの方が願っていますよね。

「いつまでも安全に運転を楽しみたい」と多くの方が願っていますよね。

R3年3月より、認知症疾患医療センターの新しい一員として、異動して参りました、精神保健福祉士(PSW)のKと申します。

R3年3月より、認知症疾患医療センターの新しい一員として、異動して参りました、精神保健福祉士(PSW)のKと申します。

報源です。

報源です。 しかし、家に引きこもることはあまりよくありません。心も体も弱まっていくだけでなく認知機能も衰えやすくなります。

しかし、家に引きこもることはあまりよくありません。心も体も弱まっていくだけでなく認知機能も衰えやすくなります。 また、趣味があれば、編み物や塗り絵、創作活動や趣味がない人は趣味探しをしていくことも脳の活性化にいいと言われています。

また、趣味があれば、編み物や塗り絵、創作活動や趣味がない人は趣味探しをしていくことも脳の活性化にいいと言われています。