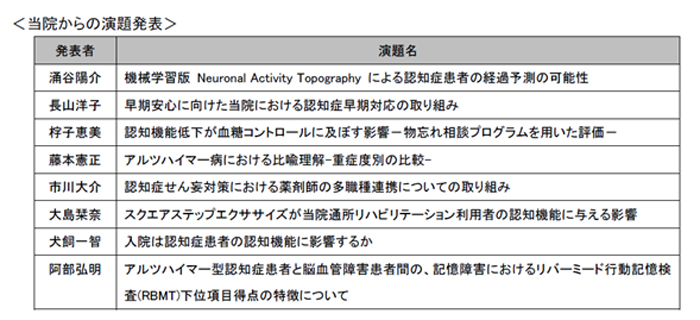

平成29年9月22日~24日、岡山コンベンションセンターにおいて、第7回認知症予防学会が開催されました。岡山大学大学院脳神経内科学・阿部康二教授が大会長を務められ、地元岡山開催ということもあり、当院からも認知症関連業務に携わる多くの職員が参加し、全仁会からもシンポジウム2演題、口頭一般6演題の発表が行われました。

薬剤部から、「認知症せん妄対策における薬剤師の多職種連携についての取り組み」という演題発表を行い、栄えある「第7回認知症予防学会 浦上賞」を受賞することができました。今回の内容は、2016年度の第25回全仁会研究発表大会で取り組んだ、認知症せん妄対策チームと病棟薬剤業務の連携によるチーム医療推進に関する発表で、認知症せん妄対策チーム担当薬剤師の藤野優菜さんが中心に行った研究成果です。

今回の受賞は、倉敷平成病院において、神経内科・涌谷陽介先生を中心に、他の医療機関に先駆けて2013年に活動を始めた「認知症・せん妄サポートチーム(DST)」が、全国レベルでも先進的な取り組みを実施していることの証明であると思います。DSTや認知症関連業務に関わっている多くの皆さんの成果であり、自分たちのチーム医療・職種間連携に自信を持ち、更なるレベルアップに繋がるものであると思います。また、院内研究発表大会の質が上がっていることの証明でもあり、全仁会で毎年取り組んでいるQC活動が、全国レベルに通用することの証明でもあるかと思います。

薬剤部としても、自分たちの日々の業務に自信を持ち、今後、「認知症・せん妄サポートチーム(DST)」以外の分野でも、全国に発信できるような質の高いチーム医療推進に貢献したいと思います。

(※第7回認知症予防学会では18演題が浦上賞を受賞しました)

薬剤部 部長 I

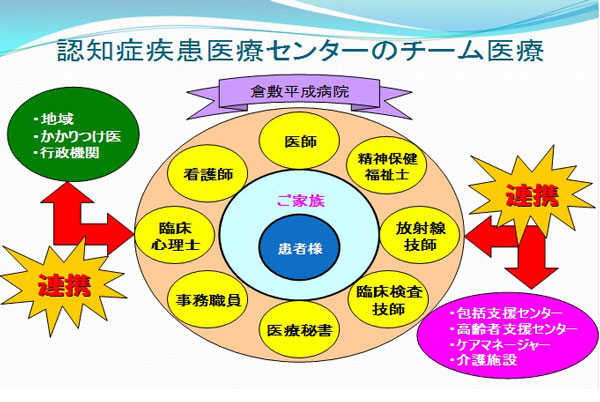

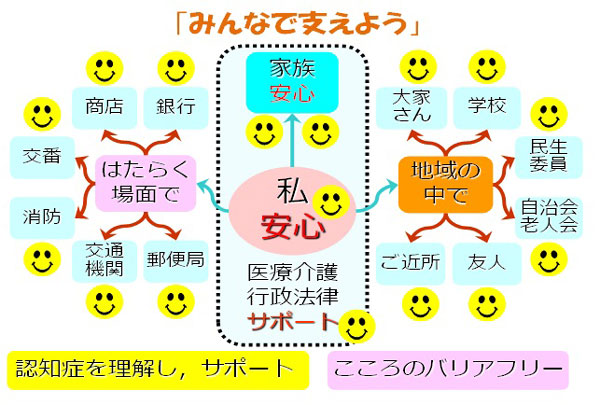

認知症疾患医療センターには5つの役割があります。①各種検査データや事前相談など多くの情報を元に診断を行い、②診断にもとづく適切な治療方針を決定し、③内科的異常の早期発見・治療し、④かかりつけ病院との情報共有を行い、連携して治療にあたります。また、地域や行政など、関連機関などの部門とも連携し、よりよいケアの方法を患者様、ご家族の方々と共に考えていきます。また、⑤認知症に関する教育・啓発機関として機能することも、患者様と患者様の援助に携る方々を総合的にフォローしていくために、とても重要な役割となります。

認知症疾患医療センターには5つの役割があります。①各種検査データや事前相談など多くの情報を元に診断を行い、②診断にもとづく適切な治療方針を決定し、③内科的異常の早期発見・治療し、④かかりつけ病院との情報共有を行い、連携して治療にあたります。また、地域や行政など、関連機関などの部門とも連携し、よりよいケアの方法を患者様、ご家族の方々と共に考えていきます。また、⑤認知症に関する教育・啓発機関として機能することも、患者様と患者様の援助に携る方々を総合的にフォローしていくために、とても重要な役割となります。