令和5年8月1日に、常勤医師1名の辞令交付式が執り行われました。

植田 敏弘(うえだ としひろ)先生(婦人科 部長)

専門は婦人科内分泌学で、主に月経や更年期等におけるホルモンの不調を原因とした女性特有の症状改善のお手伝いをしたいとのことです。月・火・木・金曜日の午前・午後の外来を担当されます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

秘書・広報部

令和5年8月1日に、常勤医師1名の辞令交付式が執り行われました。

植田 敏弘(うえだ としひろ)先生(婦人科 部長)

専門は婦人科内分泌学で、主に月経や更年期等におけるホルモンの不調を原因とした女性特有の症状改善のお手伝いをしたいとのことです。月・火・木・金曜日の午前・午後の外来を担当されます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

秘書・広報部

ケアハウスでは6月25日(日)、七夕の飾りつけをご入居の方と職員と協力して行いました。短冊には「世界が平和になりますように」「災害のない1年でありますように」「皆が健康で長生きできますように」など皆様の幸せや健康を願うものが多く見受けられました。中には「毎日楽しい日々を過ごせますように」「美味しい物をたくさん食べに行けますように」といった明るいことを願う方や「宝くじが当たりますように」「お金がたくさん貯まりますように」と金運が上がるように願う方もいました。

皆様思い思いの願いを短冊に書かれ、笹の葉に一緒に飾りつけを行いました。生け花教室や書道教室などのカルチャー教室も再開し、徐々にではありますがコロナ前の雰囲気に戻ってきたケアハウスですが、ご入居の方にも以前と比べて笑顔が戻ってきたように感じます。

新型コロナウイルスが5類へ移行し、ご入居の方々が少しでも楽しめる行事を開催し、楽しくお過ごしいただければと思っています。

ケアハウス 介護福祉士 S.T

梅雨が明けた途端に連日35度近くの猛暑が続いています。外に出れば刺すような日差しを感じ、熱中症の危険を感じます。皆さんもしっかり水分を摂り、熱中症の対策してお体をご自愛ください。

この暑い中でも植物はすくすくと成長し、強さを感じます。グランドガーデンではご入居の方からのご提案でトマトやスイカなどを栽培しています。

皆様、成長を楽しみにしており、変化を観察されています。やはり、実がなると「実が大きくなった」「赤くなった」など喜ばれ植物に癒されているようです。

暑い中でもトマトの実は太陽の光で赤くなりますが、ご入居の皆様、職員一同、トマトのように赤くなる前に熱中症対策をして健康維持に努めたいと思います。

暑い中でもトマトの実は太陽の光で赤くなりますが、ご入居の皆様、職員一同、トマトのように赤くなる前に熱中症対策をして健康維持に努めたいと思います。

グランドガーデン南町 GM M

こんにちは グループホームのぞみです。

こんにちは グループホームのぞみです。

今回は手作りおやつについて、ご紹介します。

毎日ではないのですが、スタッフ手づくりのおやつをご提供することがあります。回を重ねる度に、スタッフもおやつ作りが上手になっています。

時には口当たりよい「にゅうめん」を作ったり、京都の名物である生八つ橋を模した「生八つ橋風」のお菓子も作れるようになりました。毎回、何を作ろうか、どんなものを喜んでいただけるか考える時間も楽しみになっています。皆さんが美味しそうに笑顔で召し上がってくださるので、私たちも張り切って腕を振るっています。

感染状況がもう少し落ちつけば、ご利用の方々と一緒におやつ作りも再開できればと考えています。

それまでに、もっと腕をみがいておこうと思います。

ピースガーデン倉敷4階 グループホームのぞみY.T

こんにちは、訪問入浴です。

暑い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか?こまめに水分を取り,熱中症にならないよう体調には十分に気を付けて下さいね。

ところで、皆さんはお風呂で湯船に浸かっていますか?暑いからといってシャワーで済ませている方も多いと思います。

暑くなると、どうしても冷房のきいた部屋で長時間いることが増えますが、体の内部が冷えてしまいます。

それに伴い、血流が悪くなり、手足の先が冷たくなったり、栄養が血液を通じて行き渡らくなり、髪や肌のトラブルの原因となります。

また、汗をかくことが少なくなり、体内の老廃物が排泄されにくくなります。

このような、夏の体調不良を防ぐのに有効なのが、入浴をすることです。

シャワーを浴びただけでは血流が良くなるほど体を温めることができません。

39度ぐらいのぬるめのお湯に10分程度浸かるようにすれば、全身の血流が良くなり、冷えていた末端が温まってきます。

また、お風呂で汗をかくことで老廃物を排出することができ、毛穴の汚れもきれいに排出されます。

それだけでなく、体を温めることにより副交感神経が優位に立って落ち着いた気分になるので、夜ぐっすりと眠れる効果もありますので参考にしてみてください。

湯船につかり、暑い夏を乗り切っていきましょう。

今日も入浴車で参ります。待っててくださいね。

訪問入浴 H

7月22日(土)、4年ぶりに倉敷天領夏祭りが開催され、当院からも「OH!代官ばやし踊り」に参加致しました。

参加者は職員と職員家族合わせて約100名のうち、そのほとんどが初参加の新入職員という、フレッシュな顔ぶれでした。

コロナ禍後初となった今回は、あちてらす前をメイン会場に、倉敷駅方面へ向かって踊りながら進行する形に変更となりました。

アピールタイムも、初めてステージ上で行うということで、事前の練習を重ね、頭にはミッキー・ミニーの耳を模したカチューシャを付けて「ジャンボリミッキー!」を踊り、会場を盛り上げました。

手に持った団扇には「救急から在宅まで」と書かれ、当院のPRもしっかりできたと思います。

ピンクの法被が夏の晴れ渡った夜空に映え、久しぶりの天領夏祭りに笑顔溢れる時間となりました。

レクリエーション委員会 M

7月はもうすぐ終わりますが、既に30℃超えの毎日が続いています。皆様お元気に過ごされているでしょうか。こまめに水分補給をして熱中症にならないように気をつけましょう。

さて、今回のブログですが、今までの経験や久しぶりに病院配属となり感じた事をお伝えできたらと思います。

早いもので入職してから8年が経ちました。この8年間で私は急性期・回復期病棟、予防リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリと様々な部署で働かせて頂きました。各部署での業務はもちろん異なりますし、介護系のリハビリでは1人あたりのリハビリ時間や内容、利用者様から求められるリハビリも異なります。私は様々な部署で働くことで色々な考え方や新たな価値観が生まれ、患者様への対応や提供するリハビリが改善されたと感じています。加えて、今まで以上に患者様の対応は慎重かつ丁寧に対応するよう心がけています。

現在、私は回復期リハビリテーション病棟に所属しています。久しぶりに病院配属となり感じた事は回復期リハビリの懐かしさです。コロナ感染症は5類へ移行しリハビリセンターの使用が可能となり(部分的な制限はありますが)、病棟やリハビリセンターでのリハビリ風景を見て1年目の頃を思い出しました。1年目の時は右も左も分からず毎日が一杯一杯でした。今では仕事にも慣れ、色々な事が分かり心に余裕を持って取り組めていますが、1年目の頃の気持ちを忘れず今後も患者様と向き合っていく良いきっかけとなりました。また、様々な部署で経験したことを病院のスタッフへ還元できればと考えています。

現在、私は回復期リハビリテーション病棟に所属しています。久しぶりに病院配属となり感じた事は回復期リハビリの懐かしさです。コロナ感染症は5類へ移行しリハビリセンターの使用が可能となり(部分的な制限はありますが)、病棟やリハビリセンターでのリハビリ風景を見て1年目の頃を思い出しました。1年目の時は右も左も分からず毎日が一杯一杯でした。今では仕事にも慣れ、色々な事が分かり心に余裕を持って取り組めていますが、1年目の頃の気持ちを忘れず今後も患者様と向き合っていく良いきっかけとなりました。また、様々な部署で経験したことを病院のスタッフへ還元できればと考えています。

最後に、まだまだ暑さは続きますが、しっかりと熱中症対策をして楽しく夏を乗り越えて行きましょう。

リハビリテーション部 T

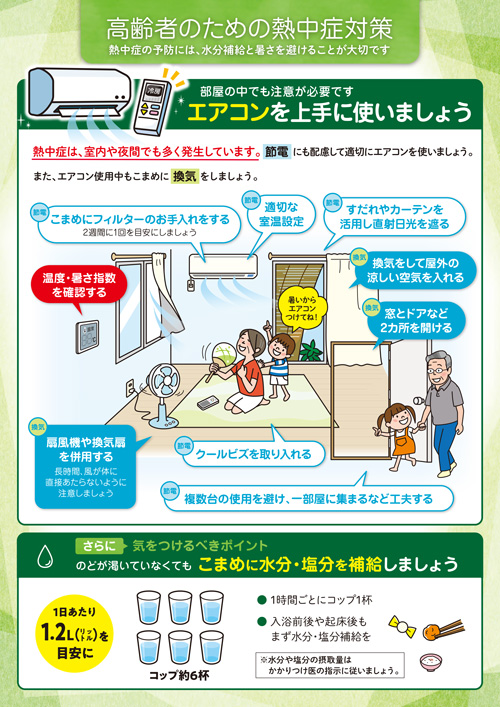

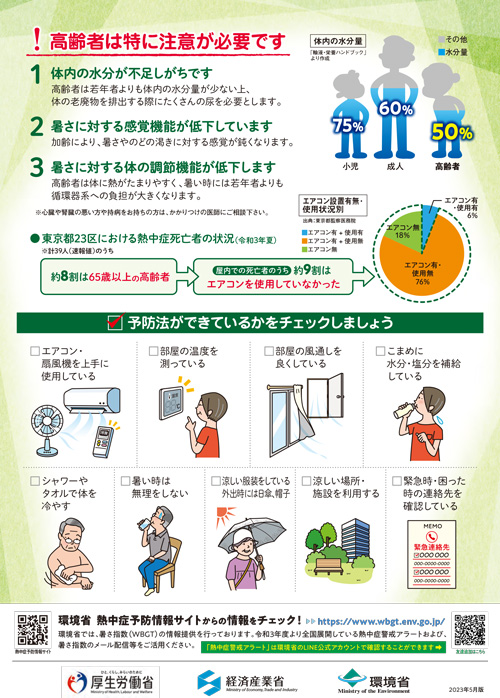

梅雨明けし、夏本番となり暑さが日に日に増してきています。

7/26~8/3は全国の広い範囲で「10年に一度の著しい高温」となる可能性が高まっていると気象庁から発表がありました。

また、総務省消防庁によると熱中症で救急搬送される方の半数は65歳以上の高齢者との事です。

屋外だけでなく室内でも熱中症になるリスクは高いとされています。

場所に応じた対策をとり昼間だけでなく夜の暑さ対策をし熱中症を予防しましょう。

広報課 Y

*ワーファリンと納豆・・・納豆にはビタミンKが多いのでワーファリンの作用と拮抗。

*牛乳やミネラルウオーターとカルシウム製剤やミノサイクリンやレボフロキサシンなどの一部の抗生物質・・・キレート(難溶性物質)を作り、薬の吸収が低下し、薬の効果が減弱。牛乳やミネラルウオーターを飲む場合はこれらの薬と2~3時間空けましょう。

ところで、薬を何で飲んでいますか?薬を口の中でボリボリ噛んで服用しているということをたまに耳にします。一般的な薬は水に溶けることで吸収が良くなり効果を発揮します。

ところで、薬を何で飲んでいますか?薬を口の中でボリボリ噛んで服用しているということをたまに耳にします。一般的な薬は水に溶けることで吸収が良くなり効果を発揮します。

薬を水無しで服用すると薬の吸収が遅れ、効果が現れにくくなったり、溶けずに便として出てしまうこともあります。食道にひっかかってくっつき、食道潰瘍の原因となることもあります。水分制限がなければ約200mLの水か白湯が望ましいとされています。高齢になり、水分摂取も難しくなれば、処方薬剤数にも注意が必要です。嚥下機能が低下すれば、服薬ゼリーを使うのもお勧めです。

液剤で苦くて飲みにくい薬がいくつかあります。その中には白湯以外で服用が可能なものもあります。一例を示します。

〇リスパダール内用液(統合失調症用薬)

本剤を直接服用するか、もしくは1回の服用量を水、ジュース又は汁物に混ぜて、コップ一杯(約150mL)くらいに希釈して使用する。希釈後はなるべく速やかに使用する。ただし、茶葉抽出飲料(紅茶、烏龍茶、日本茶等)及びコーラは、混合すると含量が低下することがあるので、希釈して使用しないこと。

〇イソバイドシロップ(経口浸透圧利尿剤・メニエール病改善剤)

必要によって冷水で2倍程度に希釈して経口投与する。

紅茶飲料やオレンジジュースに混ぜても飲みやすいです。(液量は増えますが)

適切な薬効を得るためにも、薬と飲食物の相互作用には注意が必要です。これら以外にも薬と飲食物の相互作用の報告がありますので、気になる方は薬剤師にご相談ください。

老健薬剤師 M

イラスト:イラストAC