こんにちは。ケアセンターショートステイです。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

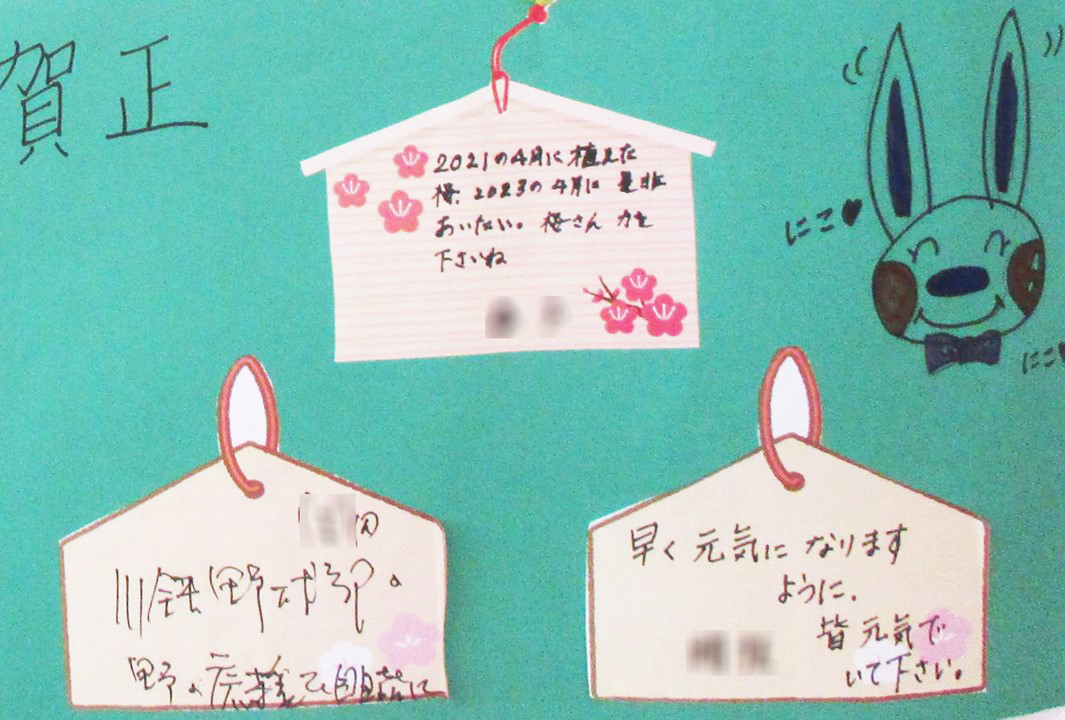

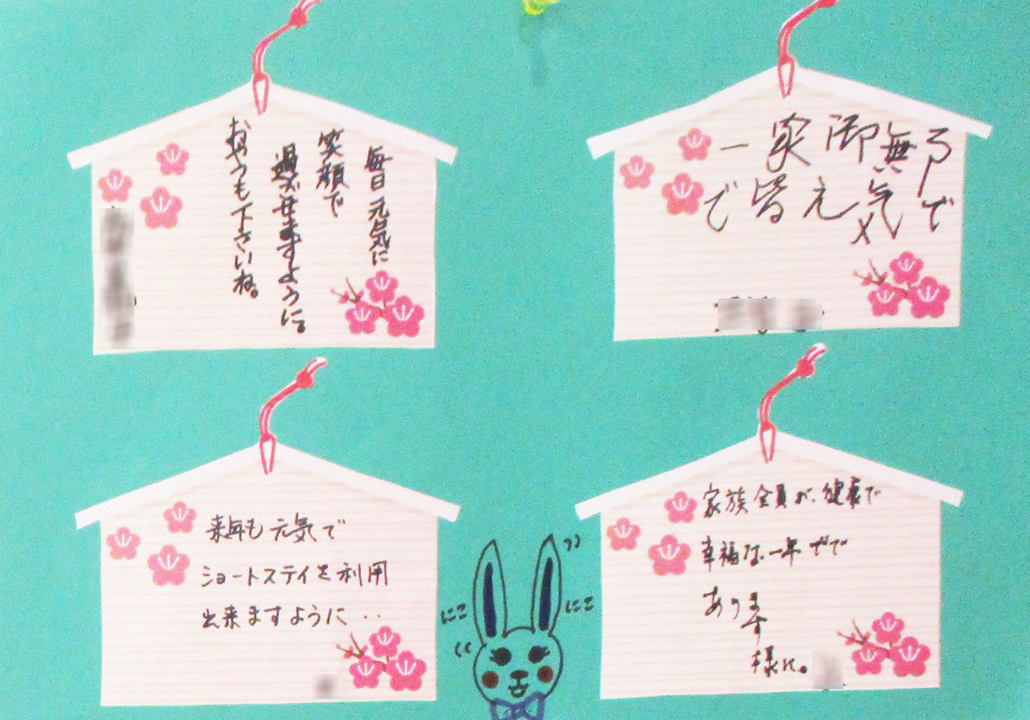

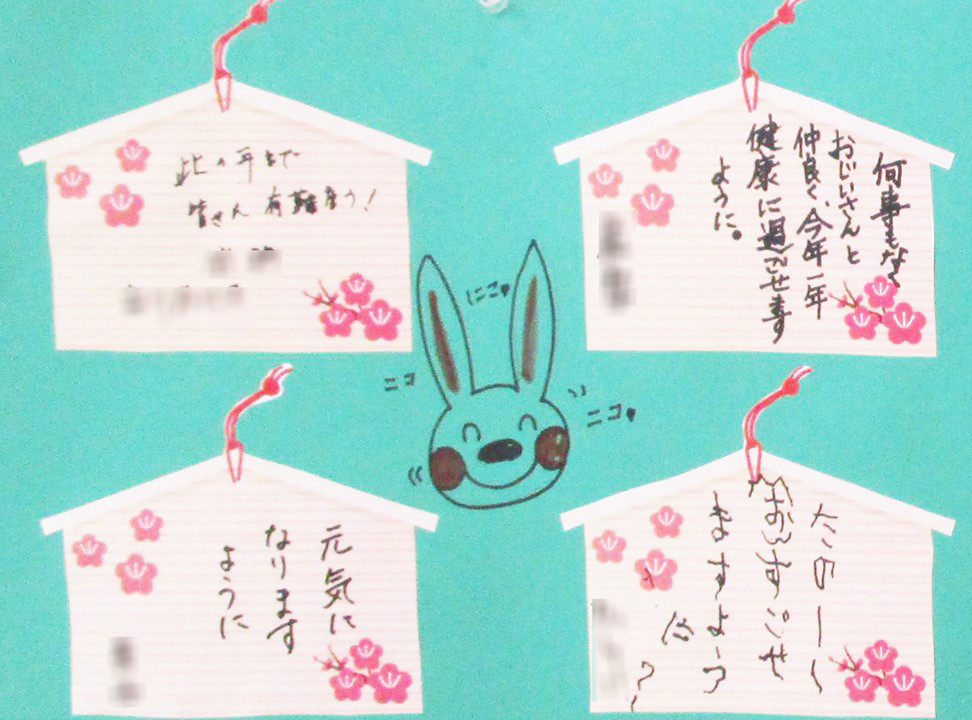

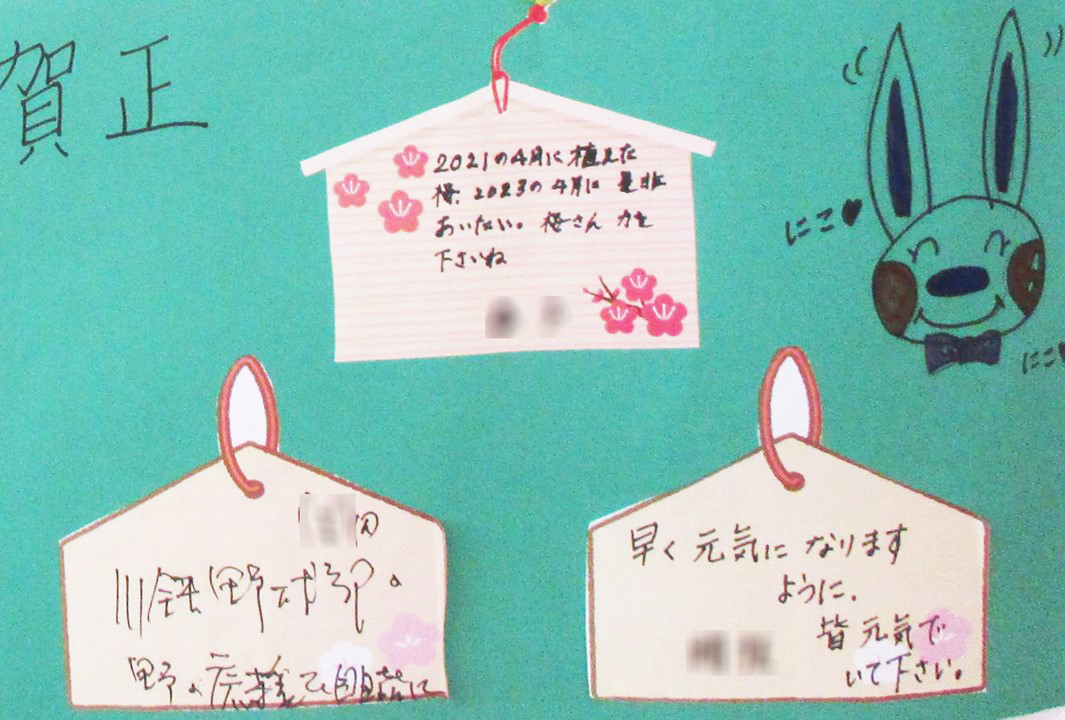

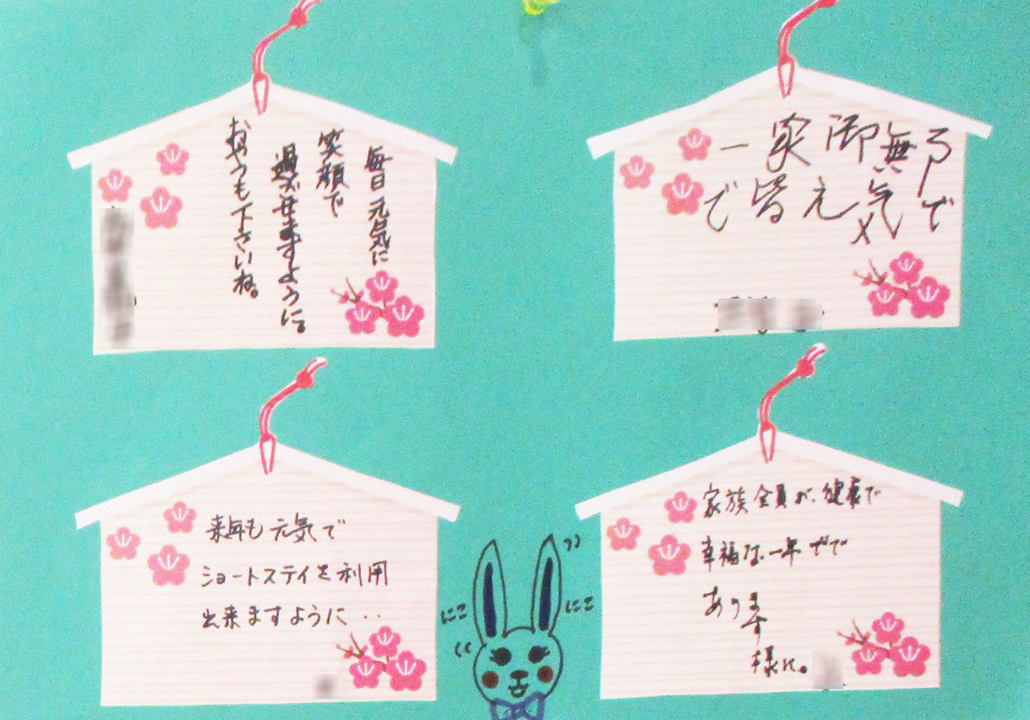

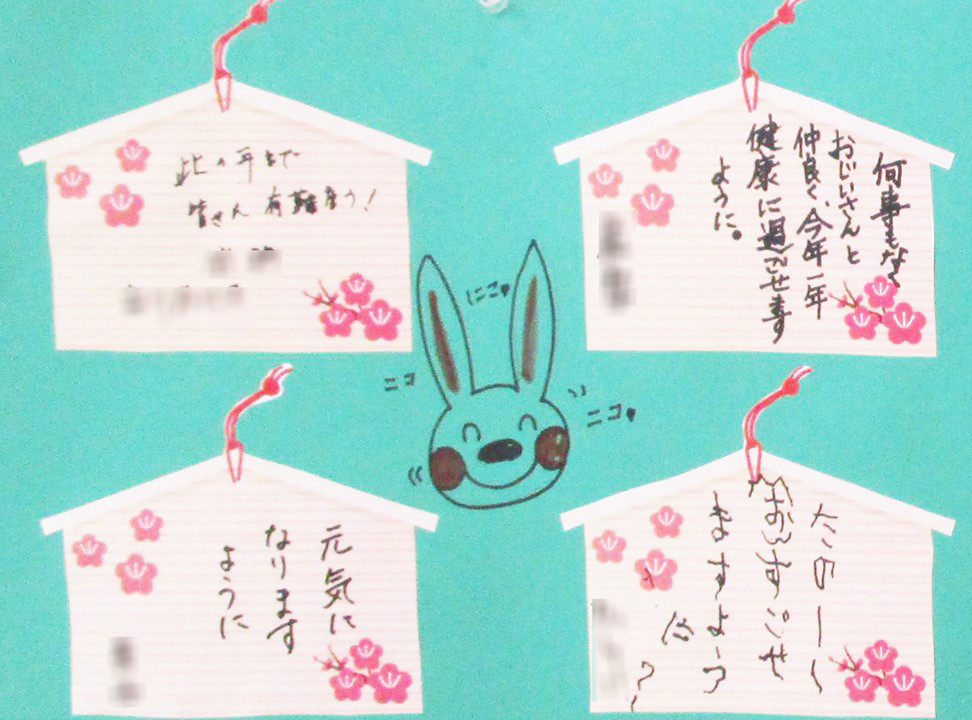

ケアセンターショートステイではお正月に毎年恒例となっている

絵馬の製作を行いました。

皆さん、思い思いの願い事を書かれていました。

願い事が叶うといいですね。

寒い日が続き、コロナウイルスもインフルエンザも

連日猛威を振るっていますが元気に1年のスタートをきれるといいですね。

倉敷在宅総合ケアセンター ショートステイ 介護福祉士 K

こんにちは。ケアセンターショートステイです。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ケアセンターショートステイではお正月に毎年恒例となっている

絵馬の製作を行いました。

皆さん、思い思いの願い事を書かれていました。

願い事が叶うといいですね。

寒い日が続き、コロナウイルスもインフルエンザも

連日猛威を振るっていますが元気に1年のスタートをきれるといいですね。

倉敷在宅総合ケアセンター ショートステイ 介護福祉士 K

新年明けましておめでとうございます。コロナウイルス、インフルエンザウイルス、ノロウイルスなどが流行し、様々なウイルスが蔓延する世の中ですね。

新年明けましておめでとうございます。コロナウイルス、インフルエンザウイルス、ノロウイルスなどが流行し、様々なウイルスが蔓延する世の中ですね。

岡山県では、2022年12月1日に『食中毒(ノロウイルス)注意報』を発令しています。

冬の感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスなどのウイルスによるものが多いと言われています。手洗いの徹底や、下痢便・嘔吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めましょう。

ノロウイルスは、秋から冬(11月~3月)に、乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層で急性胃腸炎を起こすウイルスです。糞便などを介した人から人への感染のほか、飲食物を介しての感染もあり、食中毒を引き起こすこともあります。100個以下の少ない量でも感染が成立する、非常に感染力が強いウイルスです。コロナウイルスのイメージで、ウイルスはアルコール消毒をすれば大丈夫と思われがちですが、ノロウイルスに関してはアルコールの効果は低いとされています。

1.最も大切なことは手を洗うことです。特に、排便後や、調理・食事の前には、石けん

と流水で十分に手を洗いましょう。

2.嘔吐物や下痢便にはウイルスが大量に含まれています。処理するときは、処理をする人自身が感染しないように気をつけましょう。使い捨ての上着やマスク、手袋、ゴーグルなどを着用し、下痢便、嘔吐物をペーパータオル等で静かに拭きとった後、塩素系漂白剤で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをします。拭き取りに使ったペーパータオル等はビニール袋に入れ、密封して捨てることをお勧めします。また、処理をした後はしっかりと流水で手を洗いましょう。

3.嘔吐物や下痢便で汚れた衣類は、ウイルスが飛び散らないように汚物を除去し、85℃で1分間以上の熱水処理または次亜塩素酸ナトリウムで消毒しましょう 。 嘔吐物は思った以上に遠くまで飛び散ります。ウイルスが残らないように、塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウムを含む家庭用漂白剤の場合は約200倍程度に薄めて)で広い範囲を確実に消毒しましょう。

4.食品は中心部まで十分に加熱(85~90℃で90秒間以上)

しましょう。

参考:2022/23年 感染性胃腸炎情報 – 岡山県ホームページ(感染症情報センター) (pref.okayama.jp)

臨床検査部 H.M

皆様こんにちは。寒い日々が続いていますがいかがお過ごしでしょうか?

以前尿もれに関わる骨盤底筋や尿もれのタイプについて紹介させていただきました(リンク:2022年8月12日)。今回は実際に予防リハビリで行っている対応や、効果的なトレーニング方法と生活改善についてご紹介いたします。

予防リハビリでは、実際に尿もれが起きる状況や、日々の排尿回数、水分摂取量などを問診票を用いてお伺いしています。約7割の方は、十分な問診をすることで尿もれタイプが分かると言われています。どのタイプの尿もれかが分かれば原因や対策も分かり、症状の改善に役立ちます。

腹圧性尿失禁の症状のある方は、便秘や肥満、運動不足も尿もれの原因と言われています。例えば、腹囲の増加や喫煙による咳嗽は腹圧性尿失禁を悪化させると言われており、食生活の見直しや運動の習慣化が出来るようにアドバイスを行っています。

切迫性尿失禁の症状のある方は“適度”な水分補給も必要です

。過度な水分摂取は頻尿の原因になります。一方で頻尿を気にして水分の摂取量を制限される方もおられますが、水分摂取量が少なすぎると、尿が濃縮となり膀胱を刺激してしまうため、頻尿の原因になっている可能性もあります。また、アルコールや利尿作用のあるカフェインを含むコーヒーやお茶の摂取を控えることも尿もれ改善に効果があります。

また、上記2つのタイプの尿もれ

には、尿もれの予防と改善のための骨盤底筋トレーニングも有効です。骨盤底筋は骨盤の底にある筋肉で排尿や排便をコントロールする役割があります。トレーニング方法についてご紹介しますで、ぜひ実践してみてください。

【骨盤底筋トレーニング】

座位や立位などさまざまな姿勢で行うことのできる運動ですが、余分な力が入りにくい仰向けの姿勢で始めることをおすすめします。

両膝を立てた状態で息を吸いながらお腹を膨らませ、息を吐きながら「尿を止めるように」意識します。

ポイントは①呼吸に合わせて行うこと②お腹に力を入れていきまないことです。はじめはうまく動かすことが出来ないことも多い運動ですが、約8~12週間トレーニングを継続していただくことで効果が現れてくると言われています。

このように、予防リハビリでは尿もれの相談をいただいた時は、骨盤底筋トレーニングや生活改善に取り組んでいただいたり、痛みや出血等の症状に応じて医療機関への受診をお勧めしたりしています。内服薬などで効果が得られる場合もあります。

また、尿もれケア用品についての情報提供も行っています。さまざまな種類があり何を使用したらいいのか分からないと悩まれている方も多いため、尿もれが起きる状況や量に合わせて適切な商品を紹介しています。

なかには尿もれケア用品を使用することに抵抗感がある方もおられます。尿もれケア用品を使用することで尿もれが改善するわけではありませんが、「もしもの時」に安心でき、「日々の活動を制限しない」ことにつながります。そう考えてみると尿もれケア用品を使用することも前向きな選択肢の一つではないでしょうか。

尿もれは誰にでも起こり得る症状です。一人で悩まず、ぜひご相談ください。

作業療法士 S

◎お問い合わせ◎

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院通所リハビリテーション(予防リハビリ)

TEL:086-427-1128(相談担当 大段) ※営業時間 9:00~17:00

「認知症」って1つの病気みたいですよね.ところがそうではありません.

認知症の「症」の字はそもそも『その原因にな色々な病気があります』という印です.高血圧も,本来「高血圧症」であり,血圧が高くなる病気には色々な原因があります,ということを表しています。

なので「症」がついた病気は,その背後にある病態をしっかり見極める必要が多いのです。

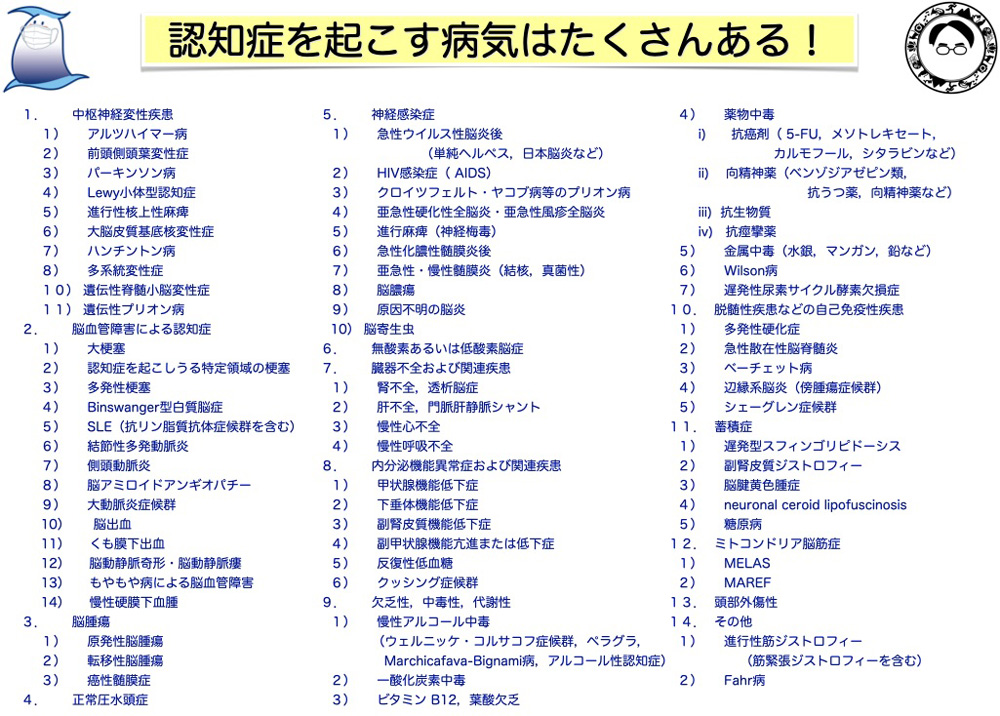

「認知症」の原因も,頻度の高いものから稀なものまで本当にたくさんあります(表1)。

その中でも早期診断・早期治療によって「治る」病気もあります.特に数日から数週間で進んでいくような認知機能障害(認知症)は,「もう少し様子をみようかなあ」ではなくてできるだけ早く病院を受診しましょう。

代表的な病気には,慢性硬膜下血腫,脳血管障害,正常圧水頭症,神経感染症,脳腫瘍,薬剤性脳症,代謝性脳症(高アンモニア血症,電解質異常,等),などがあります。

認知症疾患医療センター センター長 涌谷 陽介

2023年1月11日(水)、倉敷平成病院は創立35周年を迎えました。

当院は1988年に創設者である故 高尾武男が『救急から在宅まで 何時いかなる時でも対応します』という理念を掲げて開院しました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大や超高齢化社会、人生100年時代など、病院を取り巻く環境は大きく変わりつつありますが、開院当初からの変わらぬ思いを胸に、これからも地域の皆さまを医療・介護の面からお支え出来るよう、そして、40年、50年と愛される病院であり続けられるよう、職員一同歩みを進めてまいります。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

ブログを読んでくださっている方の中には、日々介護をされている方がおられると思います。

倉敷市にお住まいの方で、介護をされている方に支給される、介護手当をご存じでしょうか。

介護手当

〇支給対象者及び支給要件

(1)市内に6箇月以上住所を有していること。

(2)ねたきり高齢者等を介護した期間が、年度内(4月~翌年3月)において、6箇月以上であること。ただし、前年度分の介護手当の支給を受けていない場合に限り、前年度の介護期間を通算することができます。

※ねたきり高齢者等が医療機関・社会福祉施設・老人保健施設などへ入院(入所)中の期間は、介護期間から除くこと。

※ねたきり高齢者等を複数で介護している場合は、主たる介護者であること。

※介護を業としていないこと。

〇ねたきり高齢者等とは

市内に6箇月以上住所を有し、日常生活を営むうえで、常時、他の者の介護を必要とする状

態が6箇月以上続いている

(1)満65歳以上のねたきり高齢者

(2)満65歳以上の認知症高齢者

(3)満20歳以上の重度の障害を有する者

①身体障がい者手帳 1.2級

②療育手帳A

③精神障がい者保健福祉手帳 1級

のうち別の認定基準に該当するものをいいます。

〇支給額

年額 4万円(年1回支給)

相談窓口は、倉敷市役所 健康長寿課です。細かい認定基準がありますので、介護保険サービスを利用している方は、担当のケアマネージャーに相談してみてください。

ケアプラン室 B

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。新型コロナウイルスが未だ猛威を振るっておりますが、お健やかにお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。

今回は通所リハビリ・ユニット2でのリハビリの様子をご紹介いたします。

ユニット2では、怪我や病気により日常生活にサポートが必要な方々を対象にリハビリを実施しています。生活の獲得や活動の拡大、生活の中で自分で出来ることが増えるなどを目的に、個別リハビリテーションや、自宅環境の調整、ご家族への介助指導など実施しています。また、リハビリスタッフ、看護師、介護士、相談員、ケアマネージャーなど他職種が密に連携し、在宅での生活が安全に行えるように支援しています。

ユニット2で過ごされる皆様には、マシンを使用し上肢・下肢の筋力強化、レストレーターでの全身耐久性の向上を図る運動を実施しています。また、身の回りの動作に介助が必要で、ご自身での自主トレーニングが難しい方はベッド上での筋力強化やストレッチ、起き上がり、立ち上がりなどの基本動作の練習をメインに行っています。

皆様が安全に、快適な在宅生活が送れるよう、ご本人やご家族からの要望に合わせて身体機能の改善を図っています。更に、自立度が少しでも上がることを目標に、担当リハビリがリハビリのメニューを作成しています。また必要に応じて、住宅改修、福祉用具の検討、アドバイスも実施しています。また、運動習慣が定着できるよう、自宅での自主トレーニング資料の配布や、動作指導も積極的に行っています。

ユニット2では、今後もご自身でできることが1 つでも増え、生活の質が改善することを目標にサポートさせていただきます。周りの方々や、スタッフと楽しく会話しながら運動を行い、「今日も通所リハビリに行きたい!」「通所リハビリに行くのが楽しい!」と思って頂けるような環境づくりを行ってきます。「楽しいから運動が続けられる」そんな通所リハビリが今後も笑顔でいっぱいの場所になるようスタッフ全員で日々精進していきます。マスクなしで皆様の笑顔が見られる日が来ることを願いながら、取り組みを継続してまいります。

つでも増え、生活の質が改善することを目標にサポートさせていただきます。周りの方々や、スタッフと楽しく会話しながら運動を行い、「今日も通所リハビリに行きたい!」「通所リハビリに行くのが楽しい!」と思って頂けるような環境づくりを行ってきます。「楽しいから運動が続けられる」そんな通所リハビリが今後も笑顔でいっぱいの場所になるようスタッフ全員で日々精進していきます。マスクなしで皆様の笑顔が見られる日が来ることを願いながら、取り組みを継続してまいります。

通所リハビリテーション 理学療法士F

倉敷平成病院売店は1月16日(月)より「ヤマザキYショップ 倉敷平成病院店」としてリニューアルすることとなりました。

そのため、明日、1月8日(日)から改装工事のため売店を休業致します。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

また、1月16日(月)~1月18日(水)の3日間、リニューアルセールを開催いたします。

是非ご利用ください。

寒い日が続きますね。冬は空気が乾燥し、気温が下がるため体温が低下し、コロナやインフルエンザなどのウイルスに感染するリスクが高くなります。

寒い日が続きますね。冬は空気が乾燥し、気温が下がるため体温が低下し、コロナやインフルエンザなどのウイルスに感染するリスクが高くなります。

予防するためには、体を温めること、免疫力をアップすることが大切です。普段食べている食事を少し工夫するだけで寒さに負けない、健康的な体をつくることができるんです。

冬野菜や温かい料理を食べて体をポカポカに!

冬が旬のかぶ、人参、ねぎ、れんこん、さつまいもなどの冬野菜には比較的水分が少なく、体を冷やさず温める効果があります。ビタミンCが含まれているため、免疫力を高め体調を整えます。また、温かい料理を食べることで体が芯から温まり、ポカポカになります。血流を促進させる生姜や唐辛子もおすすめです。しかし、冬野菜だけではいけません。主食、主菜、副菜を揃えることで、エネルギー源となる炭水化物、体を作るもとになるたんぱく質、ビタミンが摂取でき、偏らずバランス良く食べることができ、基礎体力が高まります。

腸内環境を整えて免疫力をアップ

免疫力とはウイルスから体を守って病気を防ぐ機能のことをいいます。体温が下がると免疫力も低下し、体調を崩しやすくなります。納豆、キムチ、味噌、醤油、ヨーグルトなどの発酵食品は腸内環境を整え免疫細胞を活性化させる働きがあるので、免疫力アップにつながります。

日頃の食事に取り入れるため、おすすめはキムチ鍋です。体を温めてウイルス感染を予防し、寒さに負けない体をつくりましょう。

管理栄養士 R.Y

平日は仕事に追われ、休日になったらたまった疲れをとるために寝続ける。十分眠ったはずなのに月曜日がだるい、このようなことを経験したことはないでしょうか?実は、ソーシャル・ジェットラグが原因かもしれません。

仕事や学校などがある平日の睡眠と、特に制約のない休日の睡眠との差によって引き起こされる、平日と休日の就寝・起床リズムのズレをソーシャル・ジェットラグと呼びます。朝寝坊した休日は太陽の光の刺激を受けるタイミングが遅れ、睡眠ホルモンとも呼ばれるメラトニンの分泌が遅れたり、分泌が不十分になります。平日とのズレにより、体内リズムも乱れ、日中眠くなったり、眠りたい時間に眠れなくなってしまいます。また休日の2日間朝寝坊しただけで体内時計が30~45分遅れ、月曜日だけでなく平日の前半は眠気や日中の疲労感、集中力の低下が続くという報告もあります。さらに肥満、糖尿病、うつ病などの健康リスクを高める危険性も指摘されています。

【ソーシャル・ジェットラグを防ぐポイント】

・毎日決まった時間に起き、すぐ朝日を浴びる

光によって脳内の体内時計をリセットします。

・毎日朝食を食べる

体の臓器にも朝が来たことを知らせます。特に朝食もたんぱく質(肉、魚、卵などを食べると効果的です。

・適度に運動をする

日中に動くことで寝つきがよくなります。ただし寝る直前の激しい運動は避けましょう。

・寝る前は明るい光を浴びない

蛍光灯やパソコン、スマートフォンなどから強い光を浴びると、メラトニンの分泌が抑制され、脳が覚醒してしまいます。

休日の寝溜めは平日の睡眠不足を補うためについやってしまいがちですが、平日のパフォーマンスの低下を防ぐためにも日頃の生活スタイルを見直してみましょう。

糖尿病療養指導士 管理栄養士 YM

参考:社会的ジェットラグと睡眠

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/24/8/24_8_32/_pdf/-char/ja