令和4年11月5日(土)開催 『第35回神経セミナー』

今回は「やさしく学ぶパーキンソン病」をテーマに、藤田医科大学脳神経内科教授 渡辺 宏久先生を講師にお迎えし、「パーキンソン病の診断と治療」というタイトルでお話しいただきました。

医療関係者の方はもちろんのこと、一般市民の皆さまにもわかりやすく、ためになるお話がうかがえるものと思います。是非動画をご視聴下さい。

令和4年11月5日(土)開催 『第35回神経セミナー』

今回は「やさしく学ぶパーキンソン病」をテーマに、藤田医科大学脳神経内科教授 渡辺 宏久先生を講師にお迎えし、「パーキンソン病の診断と治療」というタイトルでお話しいただきました。

医療関係者の方はもちろんのこと、一般市民の皆さまにもわかりやすく、ためになるお話がうかがえるものと思います。是非動画をご視聴下さい。

コロナ禍となって約3年。行動制限はなくなったものの、ご利用者の皆さんと旅行に出掛ける事は難しい状況です。そんな中デイサービスドリームでは、10月21日『映像で巡る秋の小旅行』を実施しました。

今回の旅の目的地は和歌山県。まずは500系のぞみで新大阪まで。せっかくなので山陽新幹線岡山開業50周年記念の駅弁を買って出発です。新大阪駅で特急電車パンダくろしお号に乗り換え和歌山へ。

皆さま和歌山といえば真っ先に思い浮かぶのが高野山。『行ったことあるよー。』と言う声があち こちで上がり、思いで話に花が咲きます。その他にも熊野那智大社や、日本一の落差を誇る那智の滝。子供から大人まで楽しめるアドベンチャーワールドなど…実際には回り切れないコースも映像なら盛沢山で詰め込んで、たくさんの観光地を巡る事が出来ます♪

こちで上がり、思いで話に花が咲きます。その他にも熊野那智大社や、日本一の落差を誇る那智の滝。子供から大人まで楽しめるアドベンチャーワールドなど…実際には回り切れないコースも映像なら盛沢山で詰め込んで、たくさんの観光地を巡る事が出来ます♪

さて、たくさんの観光地を巡った後は、最後のお楽しみの時間です☆

今回は、和歌山有田みかんのプレゼント。

『甘くておいしい!』と皆様最高の笑顔を見せて下さいました。

いつか本当の旅行に行ったとき、最高のパワースポットの熊野古道を歩けるようにこれからもデイサービスでしっかりと訓練や体操を頑張る約束をして今回の旅は終了となりました。

デイサービスドリーム 介護士 N

令和4年5月13日より高齢者講習制度が変わったことをみなさんご存じですか?

普通自動車を運転できる運転免許証を有する75歳以上の方が重大事故を起こしやすい交通違反をした場合、運転免許証更新時に運転技能検査が追加になりました。高齢者講習制度の変更以外にも,「サポートカー」限定免許の制度が新設され,申請により条件を付与又は変更することができ るようになります。運転技能検査の対象となる違反行為としては

るようになります。運転技能検査の対象となる違反行為としては

信号無視,通行区分違反,通行帯違反等,速度超過,横断等禁止違反(法定横断等禁止違反,指定横断等禁止違反),踏切不停止等・遮断踏切立入り,交差点右左折方法違反等(交差点右左折方法違反,環状交差点左折等方法違反),交差点安全進行義務違反等(交差点優先車妨害,優先道路通行車妨害等,交差点安全進行義務違反,環状交差点通行車妨害等,環状交差点安全進行義務違反),横断歩行者等妨害等,安全運転義務違反,携帯電話使用等があります。

※免許証更新時の誕生日の160日前の日前3年間の違反歴が対象となります。

免許更新期間の満期日に万70歳以下の方は、無事故・無違反で有効期間は5年ですが、71歳からの場合は無事故・無違反であっても免許の更新年数は変わります。

さらに、年齢が75歳以上の場合は、認知機能検査を受けなければなりません。

これまで75歳以上の高齢者は免許の免許更新時に、実車指導を受けるだけでしたが、今度は一定の違反歴が過去にある場合は免許更新の時に運転技能試験(実技試験)を課されます。その運転技能試験に合格しないと75歳以上の方は免許の更新ができなくなります。

高齢者の運転に対して厳しくなってきています。

私も久しぶりに父の運転する車に乗って父の運転は大丈夫か、いつまで運転するつもりなのかと考えました。父はまだ運転に対しては自信もありあぶないと思うことはなかったのですが、急に父親が運転免許がなくなってしまったときに困らないように、今から免許がなくなったときの生活について話あっておこうと思います。

岡山県は「おかやま愛カード」を申請すれば、バスの運賃が半額になったり、タクシーも1割引になったりしますがこれだけの免除で父は大丈夫なのかと不安になっています。

当院の運転免許外来を受診される方みなさん同じで、違反をして免許がなくなるかもしれなくなってから困っておられます。

そうなる前から家族みんなで話し合い、これからの生活が安心してできるようにしていきたいですね。

※『高齢者講習制度が変わります!~改正道路交通法の施行~』をご参照ください。

認知症疾患医療センター 看護師A

本日、第57回のぞみの会の第2弾YouTube動画「どうすればいいの?救急車!」が公開されましたのでご案内いたします。

今年のテーマは「こんな時こそ、救急から在宅まで、一貫した医療、介護を~共に歩む全仁会~」と定めて、職員一丸となり、冊子と動画の準備を進めてまいりました。11月より毎週火曜日9時頃から随時配信予定です。お楽しみに!

また、冊子も外来に設置しております。ご希望の方は発送もいたしますので、申し込みフォームよりご連絡ください。

詳細・お申込みフォームはこちら

次回動画は11月15日(火)「教えちゃいます私の健康法」を予定しています。

第57回のぞみの会 実行委員会

秋といえば「食欲の秋」。「実りの秋」ともいわれるように、サンマや栗、さつま芋など美味しいものが豊富にありますよね。

秋といえば「食欲の秋」。「実りの秋」ともいわれるように、サンマや栗、さつま芋など美味しいものが豊富にありますよね。

この時期は「自然」に感謝し、来年の五穀豊穣を祈る祭りなどの行事が全国で行われる季節でもあります。日本の食文化にとって大変重要な時期である秋の日に、毎年、一人ひとりが「和食」文化について認識を深め、和食文化の大切さを再認識するきっかけの日となっていくよう願いをこめて、11月24日は“いい日本食”「和食」の日と制定されています。

(1)多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重

日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、各地で地域に根差した多様な食材が用いられています。また、素材の味わいを活かす調理技術・調理道具が発達しています。

(2)健康的な食生活を支える栄養バランス

一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。また、「うま味」を上手に使うことによって動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿や肥満防止に役立っています。

(3)自然の美しさや季節の移ろいの表現

食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを表現することも特徴のひとつです。季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節に合った調度品や器を利用したりして、季節感を楽しみます。

(4)正月などの年中行事との密接な関わり

日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。

日本が誇る「和食」はユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

和食の日に日本の伝統的な食文化について改めて見直してみるのもいいですね。

参考文献

一般財団法人 和食文化国民会議 https://washokujapan.jp/culture/

農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ich/

管理栄養士Y.N

朝晩めっきり寒くなり、暦の上ではもう冬です。

朝晩めっきり寒くなり、暦の上ではもう冬です。

早いもので今年も残り2か月となりました。

振り返ると丁度1年前の今頃、私は医療系の部署から介護系の部署に異動となりした。

全てが今までとは違い、新しく覚える事が沢山ありました。年齢と共に下降する記憶力では覚えきれず、もう無理かも・・・と思う日々が続きました。

そんなある日、50代、60代の人が認知症予防にピアノを始めて、上手に弾いておられるのをテレビで見て、私にもできるかな?と一念発起。

「すぐ弾けるはじめてのらくらくピアノ」という本を買い、実家に眠っているピアノを弾いてみました。回数を重ねるうち少しずつですが弾けるようになり、今は両手で簡単な曲に挑戦しています。

練習は1~2週間に1回なので、毎回、また1からという繰り返しですが、一生懸命弾いた後は達成感もあり、脳が活性化されたような気になります。

他にもタップネスという脳活エクササイズや脳トレの本も購入してみたりしています。

「継続は力なり」という言葉があるように、コツコツと努力を続ければ目標は達成できると信じて頑張っています。今の仕事もこのおかげで覚える事に自信がつき、頑張れています。

皆様も是非、何か自分に合った脳活を始められてみてはいかがでしょうか。

ちなみに私は、次は簡単なヨガなど始めてみようかと思っています。

倉敷在宅総合ケアセンター ケアプラン室 A

倉敷平成病院で毎年秋に開催されている「神経セミナー」ですが、今年も昨年に引き続き感染対策に留意し、11月5日(土)に参加者約50名で開催されました。

倉敷平成病院で毎年秋に開催されている「神経セミナー」ですが、今年も昨年に引き続き感染対策に留意し、11月5日(土)に参加者約50名で開催されました。

またこれを YouTubed動画配信(11月末公開予定)いたします。

講師に藤田医科大学脳神経内科教授 渡辺 宏久先生をお迎えし、「パーキンソン病の診断と治療」をご講演いただきました。渡辺先生は、藤田医科大学パーキンソン病センターのセンター長も兼任されており、パーキンソン病診療ガイドライン2018や認知症疾患診療ガイドライン2017の委員を歴任されておられます。

講演は「パーキンソン病の診断」「運動症状の治療」「非運動症状の治療」「Emotional well-beingの重要性」の4つの視点からお話下さいました。

世界初のパーキンソン病患者さんのビデオ等、貴重な動画資料がいくつも紹介されました。また、パーキンソン病発症の機序とされる、神経細胞の脱落の状態等をMRI画像やDATスキャン画像を示されながらご説明下さいました。現時点では、保険未適応ではありますが、嗅覚検査がパーキンソン病の鑑別診断に有用であり、研究を進めておられるなどのお話も大変興味深く拝聴しました。

パーキンソン病の内服治療について、日進月歩で新しい薬剤が開発されており、薬が効かなくなるウェアリングオフ現象やジスキネジアの発現を遅らせるような工夫などについてもご講演下さいました。薬の服薬時間や服薬の仕方によって効果が異なることもご説明下さり、大学での研究だけでなく臨床の現場も大切にされている姿勢を感じ取りました。

パーキンソン病の内服治療について、日進月歩で新しい薬剤が開発されており、薬が効かなくなるウェアリングオフ現象やジスキネジアの発現を遅らせるような工夫などについてもご講演下さいました。薬の服薬時間や服薬の仕方によって効果が異なることもご説明下さり、大学での研究だけでなく臨床の現場も大切にされている姿勢を感じ取りました。

「Emotional well-beingの重要性」の項目では、パーキンソン病の患者さんは、仕事の役割や家族との関係、友人との関係等で悩まれる傾向にあること、また就労期間が短くなる傾向にあることなどが説明されました。これは地域連携やチーム医療で、問題点に早く気付くことや適切な合併症の管理を行うこと、非薬物療法や生活の工夫といった教育・情報提供が大切とのご説明でした。

「Emotional well-beingの重要性」の項目では、パーキンソン病の患者さんは、仕事の役割や家族との関係、友人との関係等で悩まれる傾向にあること、また就労期間が短くなる傾向にあることなどが説明されました。これは地域連携やチーム医療で、問題点に早く気付くことや適切な合併症の管理を行うこと、非薬物療法や生活の工夫といった教育・情報提供が大切とのご説明でした。

最後の質疑応答の時間で、渡辺先生は、「パーキンソン病治療での運動・栄養・内科的治療・外科的治療を車の四輪のように重要と考えている」とお話下さいました。しかし、その四輪車を動かすのに、最も重要なのは「患者さん本人の気持ち」ということでした。ドーパミンが一番よく出るのは患者さんが笑顔の時、「やるぞ」という気持ちの時とのことです。

最後の質疑応答の時間で、渡辺先生は、「パーキンソン病治療での運動・栄養・内科的治療・外科的治療を車の四輪のように重要と考えている」とお話下さいました。しかし、その四輪車を動かすのに、最も重要なのは「患者さん本人の気持ち」ということでした。ドーパミンが一番よく出るのは患者さんが笑顔の時、「やるぞ」という気持ちの時とのことです。

そして、病気のことを説明した初回よりも、その不安を抱えて対面する2回目の診察を大切にされており、患者さんの訴えをしっかり聞く時間を持つようにされているとのことでした。

「今の精一杯の治療に比べ、近い将来の精一杯の治療は間違いなく大きく前に進んでいます」という言葉を紹介され、研究と臨床の第一線で活躍されておられる先生の、前向きな姿勢に大変感銘を受けました。

「今の精一杯の治療に比べ、近い将来の精一杯の治療は間違いなく大きく前に進んでいます」という言葉を紹介され、研究と臨床の第一線で活躍されておられる先生の、前向きな姿勢に大変感銘を受けました。

講演の2時間を大変短く感じる内容の濃い神経セミナーでした。近日中に講演内容の動画を公開いたします。是非ご視聴下さい。

秘書広報課

※YouTubeに動画がアップされましたら改めてご案内いたします。

11月に突入し、秋も深まり肌寒くなってきました。

11月に突入し、秋も深まり肌寒くなってきました。

今回は、2型糖尿病治療薬のGLP-1受容体作動薬について紹介します。

GLP-1は、もともと私たちのからだにあるホルモンで、食事を摂ると小腸から分泌されます。

GLP-1受容体作動薬は主に膵臓に働きかけ、血糖が高くなるとインスリンの分泌を促して血糖値を下げます。血糖値が高くなるときに作用するため、単剤で使用する場合は低血糖を起こしにくく、また、中枢神経に働きかけ食欲を抑える作用もあるため、体重が増えにくいといった特徴のある薬です。

これまでは注射薬のみでしたが、2021年2月、世界初の経口GLP-1受容体作動薬である「リベルサス錠」が登場しました。GLP-1受容体作動薬は分子量が大きいため消化管での浸透が低く、また、胃の分解酵素により分解されてしまうため、経口投与に適さないと考えられていました。しかし、サルカプロザートナトリウム(SNAC)と呼ばれる吸収促進剤を添加することで分解されにくくなり、胃からの吸収を促進することで経口投与が可能になりました。

リベルサス錠の飲み方には、次のような注意点があります。

①起床時(空腹時)に服用する

②コップ約半分の水(約120ml以下)と服用する

③服用後少なくとも30分間は、飲食および他の薬の服用を行わない

近年、GLP-1受容体作動薬を「痩せるホルモン」、「ダイエット注射」などと称して、美容・痩身・ダイエット等を目的とした適応外の使用を推奨していると受け取れる広告等がインターネット上の一部ホームページに掲載されています。

現時点で日本におけるGLP-1受容体作動薬は、2型糖尿病のみを効能・効果として承認を取得しており、それ以外の目的で使用された場合の安全性および有効性については確認されていません。広告に惑わされず、正しい理解、使用をお願いします。

参考文献 一般社団法人 日本糖尿病学会「GLP-1 受容体作動薬適応外使用に関する日本糖尿病学会の見解」

ノボ ノルディスクファーマ 患者向け資材「リベルサス錠を服用される方へ」

糖尿病療養指導士 薬剤師 KF

日に日に寒さが増し、少しずつ紅葉も始まった頃でしょうか。秋といえば「読書の秋」「食欲の秋」「運動の秋」など「○○の秋」と称して様々な事が取り上げられています。

本日は、その「○○の秋」と題しまして、倉敷老健での様々な活動をご紹介します。

倉敷老健では、感染対策に配慮しながらも日々、ご入所の方と様々な活動に取り組んでいます。

倉敷老健では、感染対策に配慮しながらも日々、ご入所の方と様々な活動に取り組んでいます。

まずは、倉敷老健にとって欠かせない、「運動の秋」

多種多様な機械や道具を使ってリハビリを行っています。中でも、自転車を漕ぐトレーニングは順番を待つことがあるほど人気です。皆さん真剣な表情で、しっかりとペダルを漕いでいます。

次に紹介するのは、「創作の秋」

壁にある大きなボードをご入所の方の作品が華やかに飾っています。「私にはできんわ~」と言いながらも、しっかりと細かい作業で綺麗な貼り絵や立体的な飾りまで、あっという間に完成させています。

そして、最後は「旅の秋」

そして、最後は「旅の秋」

老健では、毎月1回、動画配信サービス「旅すけ」を観覧しています。旅すけでは、生中継で全国の観光名所や、歴史にゆかりのある場所を芸人さんが散策しながら案内してくれます。ご入所の方にも好評で、「あ~行ったことある所だわ~。懐かしい」と言う声や、「こんな所もあるのね~。おもしろいわ」等の感想をいただいています。また、随所に歌体操が盛り込まれており、ご入所の方も笑顔で体を動かしています。

最後に、まだまだコロナ禍ではありますが、十分な感染対策を行った上で、少しずつ出来る活動も増えてきています。これからインフルエンザやノロウイルスといった、様々な感染症が増える時期になりますが、感染対策に配慮しつつより一層、余暇活動の充実を目指していきたいと思います。

倉敷老健 介護士 S・A

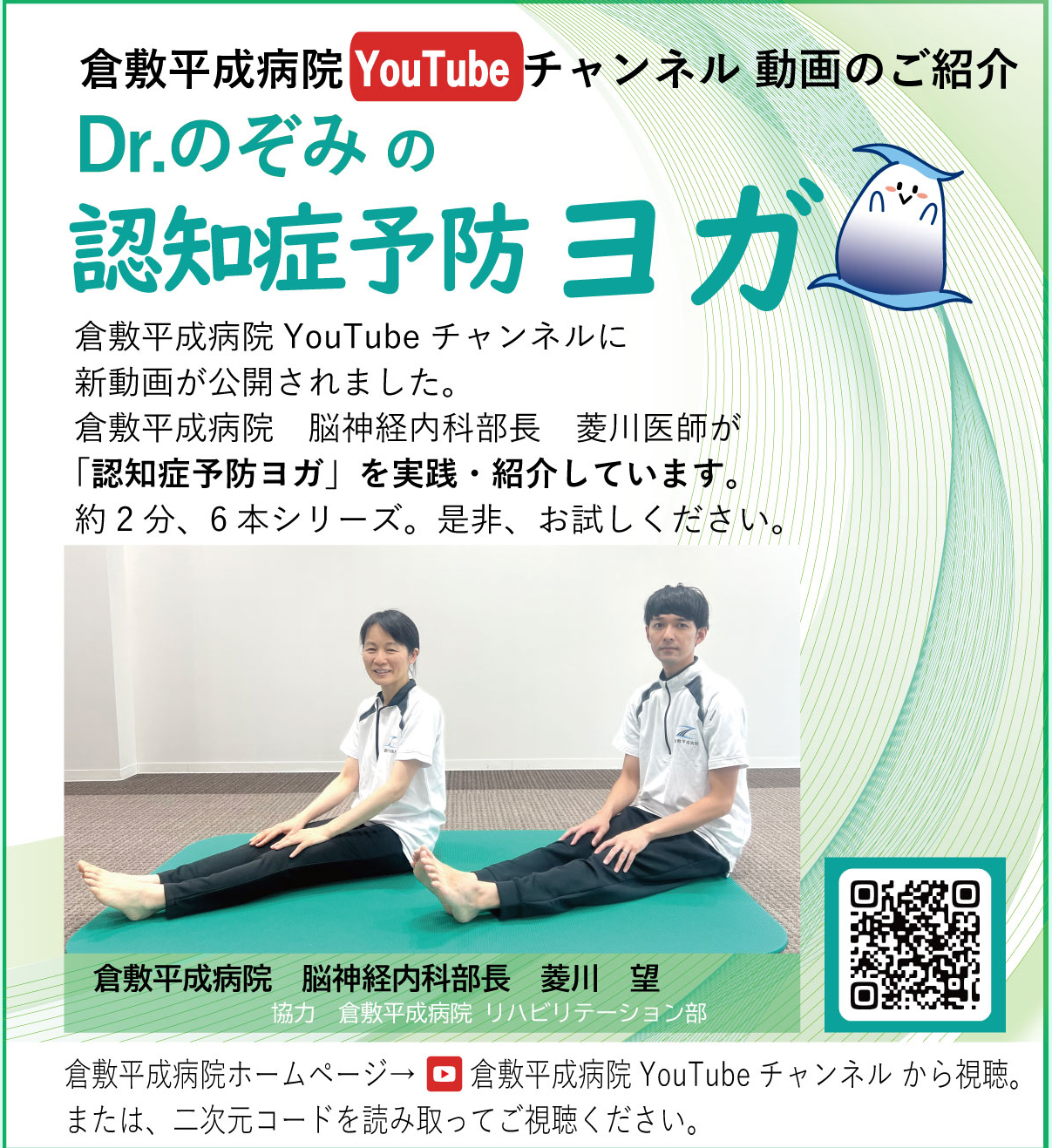

このたび、倉敷平成病院YouTubeチャンネルに新動画「ドクターのぞみの認知症予防ヨガ」(6本シリーズ 1本2~3分)がアップされたので、ご紹介します。

1)準備体操

2)体を伸ばすポーズ

3)猫のポーズ

4)ねじりのポーズ

5)スーパーブレインヨガ

6)呼吸法

菱川先生は、数年前からヨガをご自身の健康法として実践しておられます。

このたび、ご高齢の方でも簡単に取り入れることができ、認知症予防につながるであろうヨガの紹介動画の制作依頼を受け、今回の公開となりました。

リハビリテーションスタッフの協力を得、座ったままできる姿勢のバージョンも紹介しています。

是非、生活に取り入れてみてください。

認知症疾患医療センター