厳しい寒さが続き,春が待ち遠しい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

通所リハビリよりお送りする、「認知症の家族を支える為に」をテーマとした3回シリーズです。

1回目は「認知症のタイプ別のケアの工夫」、

2回目は「認知症のリスクファクターと予防医学」ときまして

3回目は「家族が認知症になったらどう対処すればいい?」という題でお話をしたいと思います。

まず、書籍やインターネット上の資料から「家族が認知症になったら」を集めてみました。

・早めの受診をしましょう

・認知症の正しい知識をつけましょう

・介護保険サービスを活用しましょう

・認知症介護の経験者に話を聞きましょう

・認知症を隠さず、公的機関や地域社会の理解・助けを得ましょう

・ご本人の残された能力を活用しましょう

・介護者は自分自身の時間も大切にしましょう

ここから大まかにポイントをまとめ、「知ること」「知らせること」「1人で抱え込まないこと」の3つを覚えておいて頂けたらと思います。

ご家族が認知症ではないかと気付く場面は実に様々です。認知症の症状を起こす病気は数え切れないほどあるからです。ビタミン不足や高血糖/低血糖のように脳とは別のところに原因がある場合もあります。何が原因で認知症の症状が起きているのかを知り、必要な治療を行う為に早めの受診は大切です。

ではどこに行けば認知症を診てもらえるのか。ここに最初の「知ること」のポイントがあります。

元々病院にかかっている方であれば、その病院に相談してみると適切な窓口を教えてもらえたり、紹介状を書いてもらえたりすることが多いようです。ご本人もご家族も滅多に病院にかかることがない場合、どこに行けばいいのかわからず、受診が遅くなってしまうことも多いようです。

そのような場合、市町村の相談窓口、地域の高齢者支援センターなど公的な相談機関等に相談するといいかと思いますが、今まで触れる機会がなく知らないという方も多いです。

他には、親戚や友人、地域の方など身近な人への相談が鍵となります。

しかし、諸々の事情があり、人に知らせるのは勇気がいる場合もあります。どうしても言いにくい場合、「実は知り合いが家族の物忘れで困っているみたいで・・・」と架空の誰かの相談を受けたことにして聞いてみるのも一手かと思います。

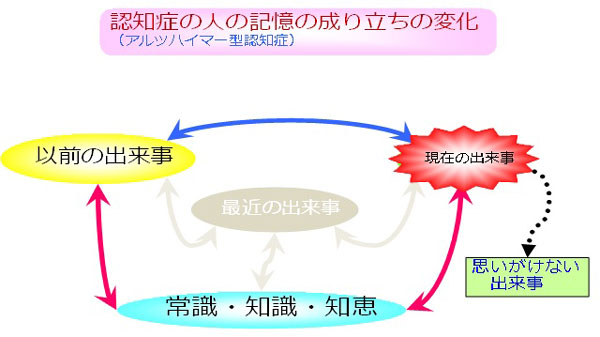

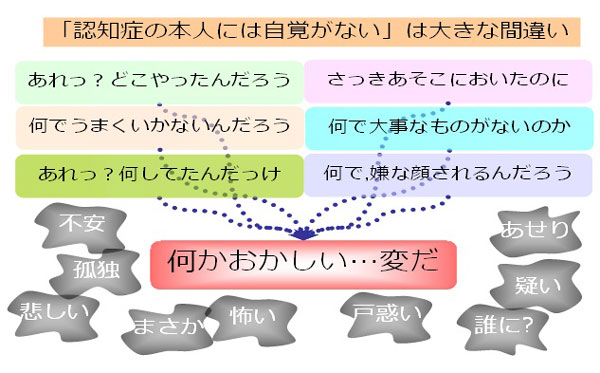

「知ること」の一番重要な点は症状についてでしょう。認知症の介護では、何度伝えても忘れる、妄想や幻覚をはじめとする症状に振り回される、多くのことに見守りや手伝いが必要になる・・・などなど、ご家族の立場からすると思ったようにいかないことが連続するため、身体的な負担よりも精神的な負担の方が先に立ちやすいと言われています。

症状についての正しい知識をつけ、症状への対処方法や良い手助けの方法についてレパートリーを増やしていくことは非常に有効です。その点は、当ブログの認知症疾患医療センターの記事や、冒頭に挙げた「認知症のタイプ別のケアの工夫」なども参考にしてみていただけたら幸いです。

しかし、いくら対応力を上げたからと言っても、四六時中ご本人の側にいて対応していくことは現実的に不可能です。ここで、「知らせること」「1人で抱え込まないこと」が大切になってきます。

状況を解って話を聞いてくれる人がいるだけで、随分気持ちが楽になります。まずは信頼できる人から勇気を持って知らせてみましょう。ただご留意頂きたいのは、認知症の初期でもある程度進んでからでも、ご本人は家の外では「ごく普通に」振る舞えることが多いため、周囲の理解が得られにくいのも認知症介護の特徴だということです。

遠方の家族や親戚が正月やお盆の帰省で実際に家の状況を見て、ようやく協力してくれるようになったという話も聞いたことがありますが、理解してもらう為になかなか根気がいる場合も多いです。

病院の相談員や、高齢者支援センター、市の窓口など公的な機関で相談したり、実際に介護を経験した人に話を聞いたりするのは理解の壁が少ないので話しやすく、適切なサービス利用に繋がったり良いアドバイスをもらえたりするかも知れません。

介護保険の認定を受けてサービス利用が始まると、ケアマネジャーや利用している事業所のスタッフは親身に相談に乗ってくれます。

通所リハビリでも認知症のある方もご利用されていますが、必要に応じてご家族との連絡ノートを作成して、ご本人の通所リハビリでの過ごし方をお伝えしています。ご家族からのお返事で、ご家庭での様子や困り事を書いていただけることも多く、こうした連絡ノートのやり取りがご家族の精神的な支えにもなれたらいいなと思い取り組んでいます。

さて、長くなってしまいましたが、以上のようにご家族が認知症になった時には「知ること」「知らせること」「1人で抱え込まないこと」を念頭に、良いサポートの輪を広げていきましょう。

認知症のご本人が穏やかに過ごせる為には、ご家族自身が健康で心穏やかに過ごせることがとても大切です。「自分自身を大切にすること」が一番大事な対処方法かも知れませんね。

通所リハビリ 臨床心理士I

倉敷平成病院には、毎年岡山大学神経内科より医師を派遣して頂いています。

倉敷平成病院には、毎年岡山大学神経内科より医師を派遣して頂いています。