いざという時に備えて

お正月の賑わいも過ぎ、やっと普段の生活が戻ってきた頃ではないでしょうか?

とは言え、今年は年明け早々大変な災害に見舞われました。この度の災害に対し心よりお見舞い申し上げます。

日本は世界有数の地震大国でこれまで多くの地震や津波による被害を経験してきました。

当ステーションでも毎年台風シーズンに入る9月に合わせて防災に関する情報を発信しています。日頃から災害が発生した場合どの様な動きをとればよいのか考えておくことで、不測の事態が発生した場合に対応力の違いが出てくると思います。

もし地震が発生したら…

①家屋内で身の安全を確保しましょう。

②正しい情報を聞きましょう。(テレビ、ラジオ)

③火の元の確認を行いましょう。

④深呼吸をして呼吸を整えましょう。

⑤避難可能となれば避難を開始しましょう。

日頃から点検をしておきましょう。

①緊急連絡カードは記入していますか?

②家族、かかりつけ医、医療物品業者、ケアマネージャー、最寄りの役場の連絡先は把握していますか?

③避難場所、避難経路は確認できていますか?

④医学管理が必要な人は災害時の対応についてもう一度ケアマネや私達と一緒に考えていきましょう。

災害は突然やってきます。

防災意識と防災知識を向上させ、いざと言う時に備えることができるといいですね。

訪問看護 I

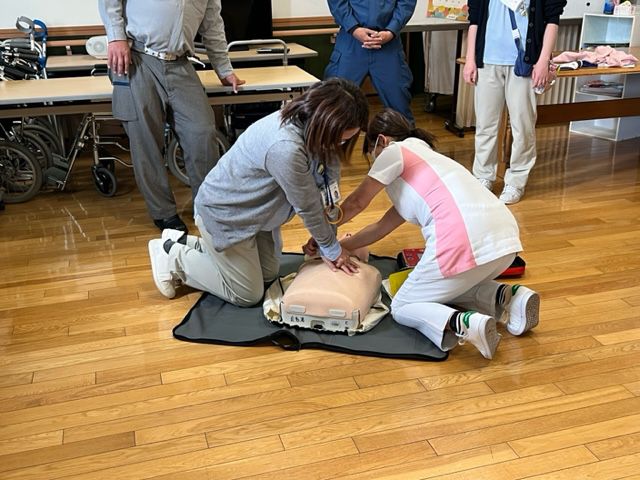

一次救命処置の講習会

ケアセンターショートスティでは、昨年12月1日に倉敷消防署へ依頼し一次救命処置の講習会を開催致しました。当部署12名、他部署より6名の参加があり、シミュレーター、AEDを使用しての実技講習を実施しました。胸骨圧迫の際には押す力が足りず、シミュレーターのランプが付かない事もあり、圧迫する位置やどこに力を入れるかなど丁寧に指導いただきました。実際にそういった現場に立ち会った場合、落ち着いて行動が出来るか不安を感じている職員もいましたが、不安を払拭するためには定期的な訓練が必要と感じました。

ケアセンターショートスティでは、昨年12月1日に倉敷消防署へ依頼し一次救命処置の講習会を開催致しました。当部署12名、他部署より6名の参加があり、シミュレーター、AEDを使用しての実技講習を実施しました。胸骨圧迫の際には押す力が足りず、シミュレーターのランプが付かない事もあり、圧迫する位置やどこに力を入れるかなど丁寧に指導いただきました。実際にそういった現場に立ち会った場合、落ち着いて行動が出来るか不安を感じている職員もいましたが、不安を払拭するためには定期的な訓練が必要と感じました。

倉敷消防署の方々、お忙しい中ありがとうございました。

ケアセンターショートステイ H

ローズガーデン倉敷ご入居中のF様 祝・100歳

ローズガーデン倉敷にご入居中のF様が、12月25日に100歳を迎えられました。

長生きの秘訣をお聞きすると「よく食べ、よく寝ることかな。でも、子供の頃はよく病気をしていて、そんな私がこんな年まで生きて自分が一番びっくりしているわよ」とお話してくださいました。

F様には妹様が2人おられ、現在90歳と95歳でお元気でお過ごしとのことです。一日一日を大事に毎日楽しくお過ごしいただけるよう、サポートさせていただきます。

100歳のお誕生日おめでとうございます。

ローズガーデン倉敷 H

不眠症について

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。

今回は不眠症についての症例を紹介します。

60代女性の患者さんで、昨年8月頃からストレスにより入眠困難と中途覚醒を繰り返し十分な睡眠が取れず困っており来院されました。

お話を聞くと、感情の高ぶりにより肝の気が高揚してしまい疲れていても眠れないというような状態でした。東洋医学的にこの患者さんの感情は肝の機能と密接に関係しており、肝機能の行進からという状態になっていたと考えました。

肝の機能としては怒りの感情と密接な関係にあり、怒りっぽくなってしまったり、ほてりやのぼせといった症状も現れてきます。そのため夜寝ることで蓄えられる陰の気も十分に蓄えられなくなってしまい、ますます肝の気を抑えることができず眠れないといった悪循環に陥っていたと考えられます。

病は気からとはいいますが、今回のケースは感情から気が乱れてしまい不眠症という病になってしまったと考えます。

治療としては、今回は感情を落ち着かせるように期門(きもん)太衝(たいしょう)行間(こうかん)や肝の症状を鎮めるために効果的な肺のツボ、また、睡眠に効果のある四神総(ししんそう)というツボなどを使って治療をしていきました。

初回の治療から少しずつですが眠れるようになっていき、2か月の間、週に一度治療を継続していきさらに症状が改善し喜ばれていました。最近ではぐっすり眠れたと嬉しいお話を聞けるようになっています。

また、睡眠だけでなく便通や凝り固まった肩凝りも良くなり身体が楽になったと喜ばれているので、現在も予防もかねて治療を続けられています。

このように人の感情は臓器と密接に関係しており、東洋医学はそういった診断方法もあり心身共に治療をしていくことができます。

ヘイセイ鍼灸治療院 鍼灸師 F

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。

倉敷平成病院は本日から通常の外来診療を開始いたしました。

現在、正面玄関には門松やお飾りが飾られ、新年にふさわしい装いになっています。

本日、外来診療の開始に先立ち『仕事始めの会』が開催され、高尾理事長より「1年の目標を個人・部署として立て、目標達成に向けて頑張りましょう。今年は辰年ということで、上り龍のように飛躍の年にしましょう」とお言葉がありました。

今年も医療・介護に従事し、職員一同協力して地域の皆さまの健康を支えていく所存ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

秘書・広報部

グループホームのぞみ 2023クリスマス会

こんにちは グループホームのぞみです。

こんにちは グループホームのぞみです。

冷え込みが強くなってきましたが、皆様体調など崩さずお元気でお過ごしでしょうか?

グループホームのぞみでは、クリスマス会を開催しました。サンタクロースやトナカイ、ツリーになった職員のダンスを鑑賞したり、ケーキを食べて楽しいひと時を過ごしました。

今後もご入居の皆様が楽しく健康で過ごせるようお手伝いさせていただきます。

ピースガーデン倉敷4階 グループホームのぞみM.I

年末年始の外来休診・面会時間について

本年も残すところあとわずかとなりました。

年内の外来診療は本日が最後となります。

2024年の外来診療は1月4日(木)からです。

※当院は、救急指定病院です。緊急時は24時間受付けます。

緊急対応をしている場合もございますので救急外来は待ち時間が長くなる場合もあります。

事前にお電話での受診確認をお願い致します。(☎086-427-1111)

また、年末年始の入院患者さんへの面会時間は10時~13時となっております。

日増しに寒さが厳しくなってきております。感染予防だけでなく体調管理にも気を付けて良いお年をお迎えください。

来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

広報課

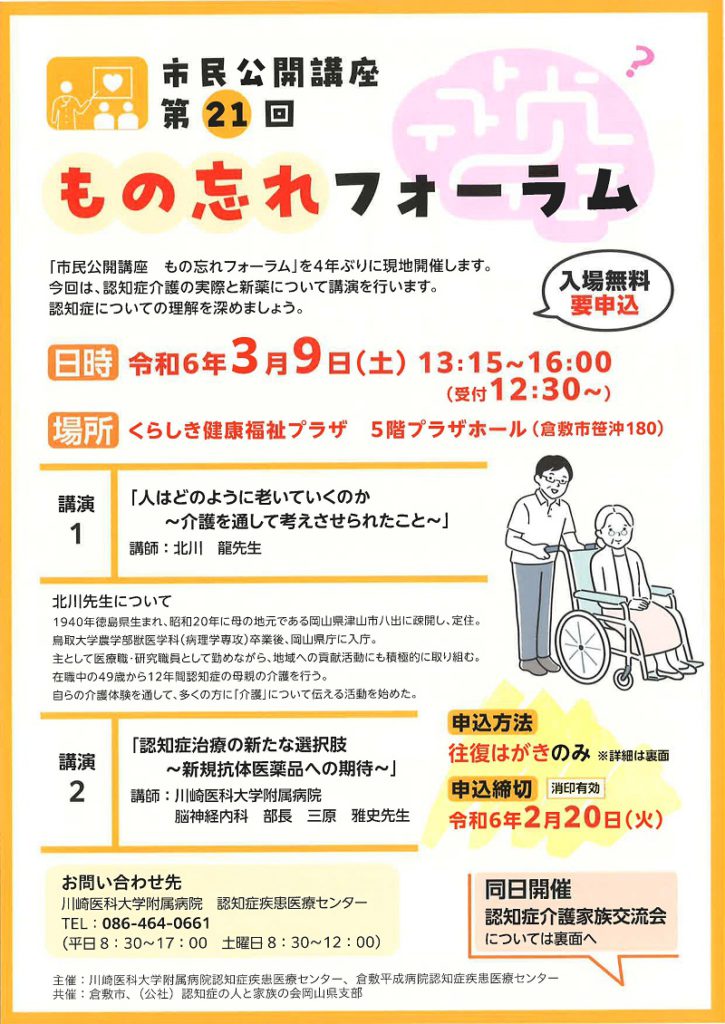

市民公開講座 第21回もの忘れフォーラム 開催のお知らせ

市民公開講座『第21回もの忘れフォーラム』を4年ぶりに現地開催いたします。

日時:令和6年3月9日(土) 13時15分~16時(受付12時30分~)

場所:くらしき健康福祉プラザ 5階プラザホール(倉敷市笹沖180)

入場料:無料(要申し込み・定員250名)

申込方法:往復はがき(詳しい申し込み方法はチラシをご覧ください)

今回は認知症介護の実際と新薬について講演が行われます。

また、同日『認知症介護家族交流会』も開催いたします。

日時:令和6年3月9日(土) 10時~12時(受付9時30分~)

場所:くらしき健康福祉プラザ 2階研修室

入場料:無料(要申し込み・定員先着50名)

申込方法:Fax 086-232-6628

電話086-232-6627のいずれかにて認知症の人と家族の会岡山県支部まで

チラシは当院外来やもの忘れ外来にも設置しております。

認知症についての理解を深めたい方、興味のある方、ご家族に認知症患者さんがおられる方など、是非ご参加ください。

認知症疾患医療センター

更年期世代からの身体の変化についてご存じですか?

倉敷平成病院の脳ドックセンターでは、働く女性が増えたこともあり、多くの女性の方々にも当センターを利用して頂いています。今日は女性の方々に、年齢を重ねてからも元気に過ごして頂くために、男性とは違う女性特有の身体の変化について知って頂けたらと思います。

女性ホルモンには、メタボリックシンドローム(メタボ)や生活習慣病を防ぐ作用があるため、女性は更年期を迎えるころ(おおむね40代後半以降)になると急に健診数値が悪化することがあります。閉経後も健康に過ごすためには、この機会に新たな健康習慣を身につけることをお勧めします。

~更年期以降の脂質異常症に要注意~

女性の体は、一生を通じて卵巣から分泌される女性ホルモン(エストロゲンやプロゲストロン)の影響を受けていますが、更年期を迎えるころから卵巣の働きが低下するに従って女性ホルモンの分泌が急激に低下します。

女性ホルモンには、血管をしなやかに保ち、脂質や糖の代謝を調整したり、内臓脂肪の燃焼を促進する働きがあります。そのため、40代ごろまではメタボや脂質異常症、糖尿病、高血圧症、高尿酸血症、骨粗しょう症などを防いでくれていますが、女性ホルモンが減少する更年期近くになると、それらの病気のリスクが徐々に高まってきます。

●脂質管理はバランスが大事

卵を食べるとコレステロールが高くなる…と言われ続けていましたが、最近では食品中に含まれるコレステロール量によって、体内のコレステロール値が大きく変わることはないとわかり、2015年版の「日本人の食事摂取基準」(厚生労働省)からは、摂取基準が撤廃されました。米国ではトランス脂肪酸の取り過ぎが問題になっていますが、日本は飽和脂肪酸の取り過ぎの方が問題です。「◯◯油を摂って、◯◯油を摂らない」というよりも、バランスのよい脂質摂取を心がけましょう。 また、脂質だけを制限しても、炭水化物をたくさん取れば中性脂肪が高くなり、動脈硬化を起こしやすい脂質も増えてきます。ビタミンやミネラルが欠乏すると栄養素の代謝がうまくいかなくなります。昔から長寿のもとと言われていた大豆製品は、女性ホルモン類似作用もあり、更年期女性の強い味方です。こうして考えると、よく言われる「バランス」が大事、ということに行きつきます。また、有酸素運動と無酸素運動を交互に行うことで脂肪の燃焼が効率的に行われることもわかっています。更年期以降は、これまで守り神だった女性ホルモンが減ってくるぶん、そのように意識的にがんばる必要が出てきます。

~更年期に気を付けるべき骨粗しょう症の原因と対処について~

骨粗しょう症とは文字通り、骨量が減り、もろくなり、骨折しやすくなる病気です。日本では約1000万人以上の患者がいるといわれており、なかでも閉経後の女性が発症しやすいことで知られています。骨粗しょう症の原因として考えられるのは、女性ホルモンのエストロゲンの減少によるものです。

また、加齢や運動不足などの生活習慣も影響しています。骨にも新陳代謝があり、新しい骨を作ること(骨形成)と、骨を溶かして壊されること(骨吸収)を繰り返していきますが、そのバランスが重要です。更年期や加齢により、骨の分解を抑制するエストロゲンが減少することで、骨の形成が追い付かなくなるからです。

そして、骨量が減ってもろくなったのが、更年期に気を付けるべき骨粗しょう症です。

骨粗しょう症は徐々に進行するため、痛みや自覚症状がありません。しかし、どこかにぶつかったり、軽く転んだりしただけでも骨折しやすいことが特徴です。

特に肋骨、脊椎、手首の骨、太ももの付け根の骨などで骨折しやすいといわれています。中でも、高齢になるほど圧迫骨折といわれる背中や腰椎の骨が徐々に潰れてしまうものがあります。

身長が縮んだり、背中がまるくなったりするのは、この影響も考えられます。圧迫骨折は身体を動かすことで痛みを感じることもありますが、あまり痛みを感じない方、安静にしていればおさまってしまう方もいるため、すぐには気づかないケースも多いです。

骨粗しょう症の診断は骨密度と呼ばれる検査や痛みなどの症状からレントゲン、CT、MRI検査、また血液検査や尿検査による骨代謝マーカー、身長測定などをして判断されます。他の検査や治療などで骨粗しょう症が見つかることもあります。

●骨粗しょう症の予防法について

1.食事で気を付けること

骨粗しょう症は食事からでも予防はできます。カルシウム(牛乳やヨーグルト、ブロッコリー、アーモンドなど)とビタミンD(魚の肝油や脂の多い魚、きのこ、海藻類)を多く含む食材をとり、食事だけでは難しい場合にはサプリメントをあわせて摂取することもいいでしょう。他にも食事では、適量のタンパク質やマグネシウムをとることを意識し、アルコールやカフェインを控えめにすることも大切です。

2.適度な運動をする

体重の負荷がかかる、適度な運動もおすすめです。ウォーキングや階段を昇るなどの運動は骨密度を増加させます。しかし、水泳などの体重の負荷がかからないものは、骨密度は増加しません。転倒リスクを下げるための体幹と筋力のバランスを鍛えることが大切です。

3.その他、生活で気を付けること

適度な運動は必要ですが、骨折の原因となる転倒の予防のためには、さまざまなことを意識する必要があります。特に買い物などの外出時には、足元がしっかりとした靴を選び、動きやすい服装を心がけてください。雨や雪の場合にはなるべく外出を避け、靴底に滑り止めがしっかりとあるものを選びましょう。また、時間に余裕を持って外出することも大切です。時間がないと焦ってしまうと、段差に躓きやすくなったりする可能性があります。自宅にいるときでもふらつくことがあれば、住環境の整備なども必要です。段差をなくし、手すりをつけるなどの調整も検討しましょう。

骨粗しょう症の治療や予防は目に見えて効果が出るものばかりではなく、長期的なものとなります。しかし、自己判断で治療を中止することなく、医師に相談して調整するようにしましょう。

骨粗しょう症というと、かなり高齢の方に起こるものだと考えてしまうかもしれませんが、更年期を境に徐々に骨がもろくなっていきます。治療法としては薬物療法が一般的ですが、日頃の食生活や適度な運動からでも予防できることはあります。今から少しずつ、予防対策を積み重ねていきましょう。

以上、更年期世代以降の身体の変化についてお伝えをしてきましたが、更年期に関して何か気になることがある場合はまず婦人科を受診することも一つの方法です。

また定期的な子宮がん検診を受けることも大切です。当センターでも子宮頸がん検診を実施しておりますので、どうぞ遠慮なくご相談してください。

脳ドックセンター T.Y