倉敷平成病院では、2019年3月より30周年記念事業として、新救急棟の増築工事を開始いたしました。このたび、8月末に新救急棟が完成し、引き渡しが行われました。

9月より部門ごとに、移転が行われ、新手術室へは、9月18日~22日の連休に引っ越し作業が行われ、9月25日に最初の手術が行われました。

今回は、新築移転した新手術室と中央材料室についてご紹介いたします。

まず、手術室について紹介します。新手術室のコンセプトは「常に最先端の手術を行うために、将来の環境・運用の変化にフレキシブルに対応」です。新手術室の運用は現2室から3室となっています。将来、手術件数が増加となれば、4室目も確保しています。

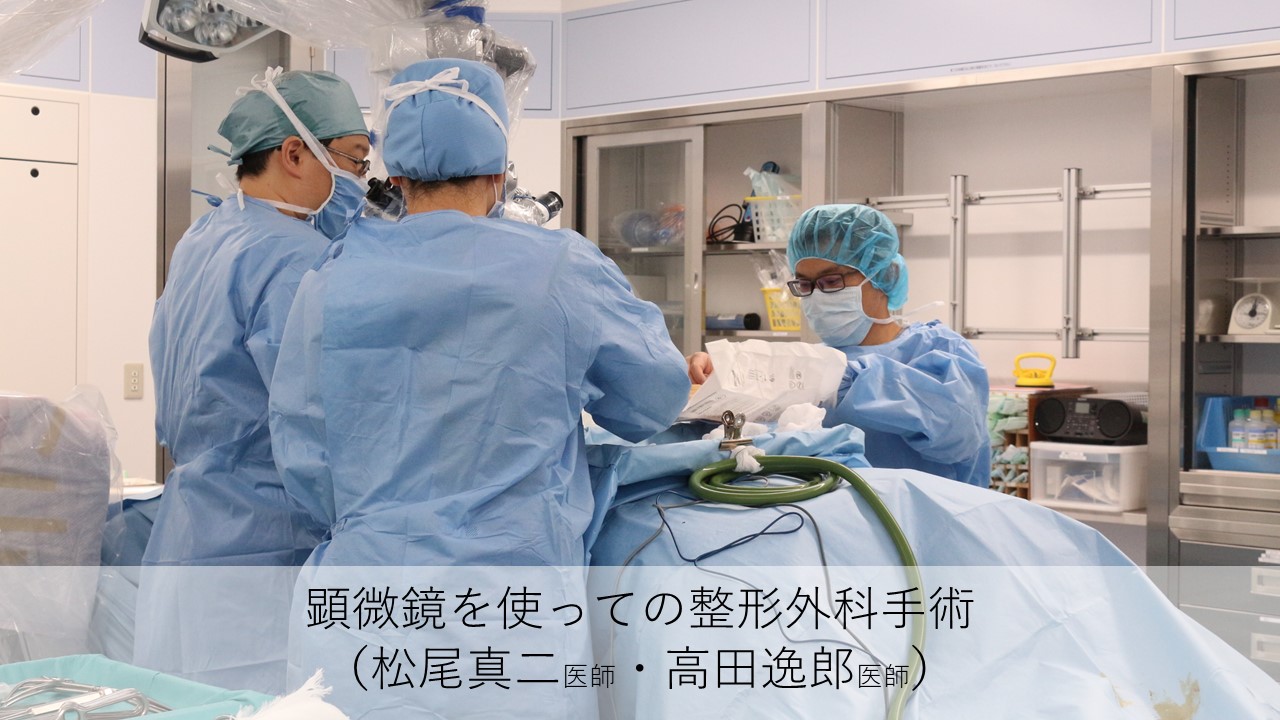

手術室1・2は整形外科・脳神経外科等の大型医療機器を扱う手術室となっています。手術室1は薄い青、手術室2は黄緑のラインを壁に描き、落ち着いて手術を受けることができるようにしています。

米国連邦規格においてクラス1000とし、日本医療福祉設備協会規格を十分に満たしています。主な手術として、人工関節手術や脳動脈クリッピング手術、ニューロモデュレーション手術などを予定しています。面積では現手術室の1.5~1.7倍と十分な広さを確保しています。電源設備も充実しています、医療用コンセントの増設、過電流・漏電対策が備わった設備を各手術室内に設置しました。多くの医療機器を使用することもあり、電気設備の充実にて様々な手術への対応し、停電対策強化で安全に手術を実施することが可能です。

米国連邦規格においてクラス1000とし、日本医療福祉設備協会規格を十分に満たしています。主な手術として、人工関節手術や脳動脈クリッピング手術、ニューロモデュレーション手術などを予定しています。面積では現手術室の1.5~1.7倍と十分な広さを確保しています。電源設備も充実しています、医療用コンセントの増設、過電流・漏電対策が備わった設備を各手術室内に設置しました。多くの医療機器を使用することもあり、電気設備の充実にて様々な手術への対応し、停電対策強化で安全に手術を実施することが可能です。

手術室3は薄い赤のラインを壁に描いています。婦人科や形成外科など、女性に配慮した和やかな部屋とさせていただきました。米国連邦規格ではクラス10000ですが、手術実施においては十分規格を満たしており、安全対策も手術室1・2と同様に実施しています。

手術室3は薄い赤のラインを壁に描いています。婦人科や形成外科など、女性に配慮した和やかな部屋とさせていただきました。米国連邦規格ではクラス10000ですが、手術実施においては十分規格を満たしており、安全対策も手術室1・2と同様に実施しています。

手術室は2Fに配置となりました。1Fは救急室、既存棟2Fの入院病棟と連結することで、患者搬送やスタッフの導線が簡便となり、周術期管理や緊急手術などに適切に対応できるようにしています。

より多くの手術が実施することとなれば、4室目が稼働することになります。将来はまた違った手術室をお披露目することになるかもしれません。

次に中央材料室を紹介します。当院の中央材料室の役割ですが、手術室や救急・病棟にて使用する器材の洗浄・滅菌を行います。また、法人内で使用する医療消耗品の管理と払い出しを行っています。

新しい中央材料室は拡張され、新たな装置を導入しました。高圧蒸気滅菌装置は1台から2台へ増加、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌装置は今年発売された最新式を導入しました。超音波ジェッド式洗浄装置や乾燥機、作業台も更新しました。今後も手術件数増加や新しい手術にも対応することが可能です。

新しい中央材料室は拡張され、新たな装置を導入しました。高圧蒸気滅菌装置は1台から2台へ増加、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌装置は今年発売された最新式を導入しました。超音波ジェッド式洗浄装置や乾燥機、作業台も更新しました。今後も手術件数増加や新しい手術にも対応することが可能です。

今回の中央材料室については設計から機器購入について働くスタッフの意見を参考にしました。手術室と兼務しているため、スタッフと手をなるべく省けるよう、わかりやすい操作や一度に多くの滅菌洗浄ができる機器とさせていただきました。

今回の中央材料室については設計から機器購入について働くスタッフの意見を参考にしました。手術室と兼務しているため、スタッフと手をなるべく省けるよう、わかりやすい操作や一度に多くの滅菌洗浄ができる機器とさせていただきました。

医療消耗品の保管・管理スペースも充実しています。

中央材料室のスタッフと病棟スタッフが交わらないような動線とし、受渡方法はパスボックスを導入しました。医療消耗品は清潔管理が必要となります。他施設でも同様の流れを取っており、今回の増築にて当院も導入を決めました。

手術室に関わるスタッフや患者さんが安心して手術ができるように環境配備に努めました。9/25(金)より新手術室が稼働します。

スタッフ一同、新たな職場となり楽しみですが、安全第一で頑張っていきます。将来、当院にて手術をしたい医師やスタッフがいらっしゃいましたら是非見ていただきたいです。

手術運営委員会(※原稿は9月11日に執筆されたものです)