前回はよりよいかかわり(心理・コミュニケーション)編という視点でお話ししました。今回は、よりよいかかわり(生活習慣・体調管理)とはという視点でお話ししたいと思います。

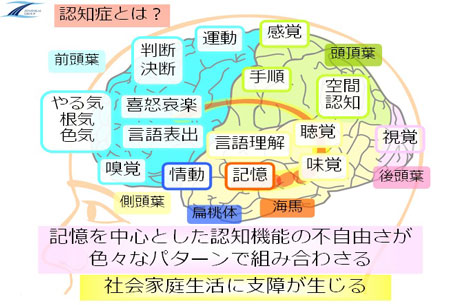

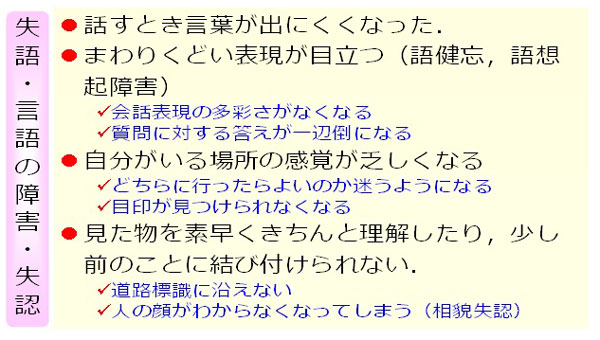

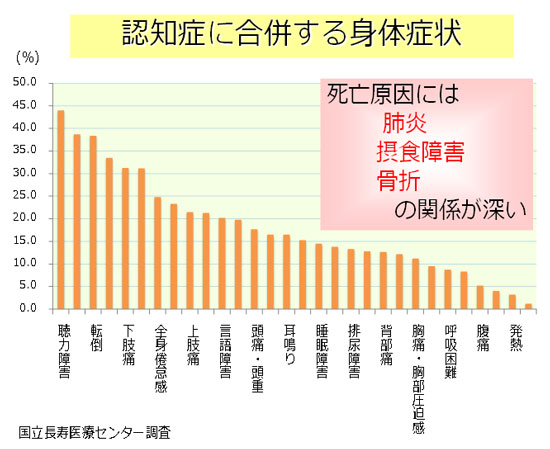

上の図は認知症に合併する身体症状です。一見すると、認知症とはあまり関係のなさそうな症状が多いように思えます。しかし実は、上の症状の多くは普段の健康・体調管理、生活習慣に大きくかかわっています。このような、自身の健康・体調管理のことをセルフケアといいます。セルフケアと認知症についての話題に入るまえに、ここでもういちど認知症(アルツハイマー型認知症)の記憶障害の特徴についておさらいしましょう。

上の図は認知症に合併する身体症状です。一見すると、認知症とはあまり関係のなさそうな症状が多いように思えます。しかし実は、上の症状の多くは普段の健康・体調管理、生活習慣に大きくかかわっています。このような、自身の健康・体調管理のことをセルフケアといいます。セルフケアと認知症についての話題に入るまえに、ここでもういちど認知症(アルツハイマー型認知症)の記憶障害の特徴についておさらいしましょう。

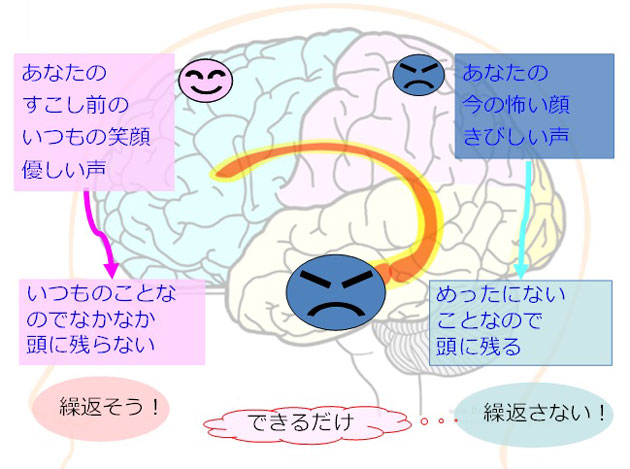

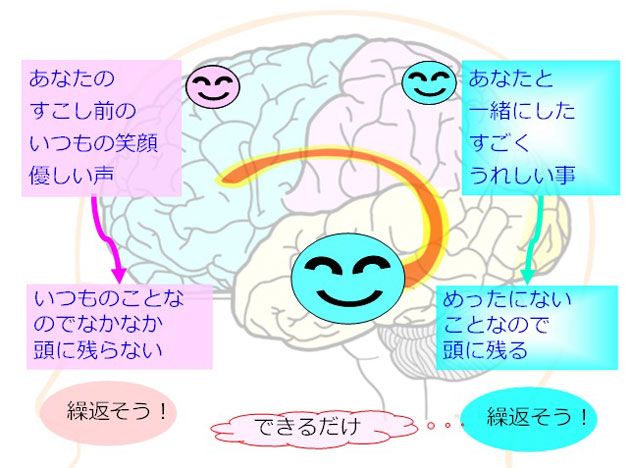

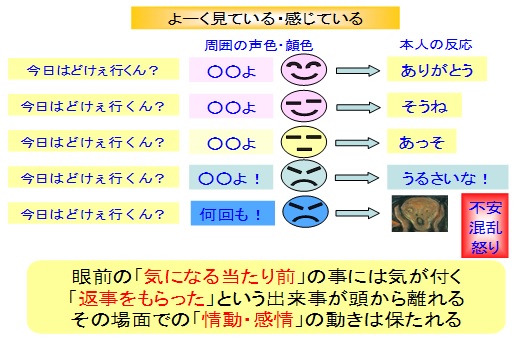

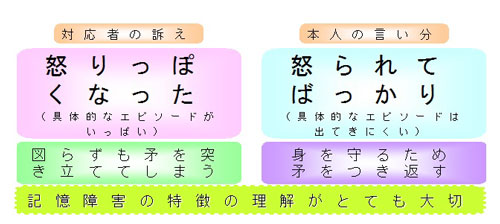

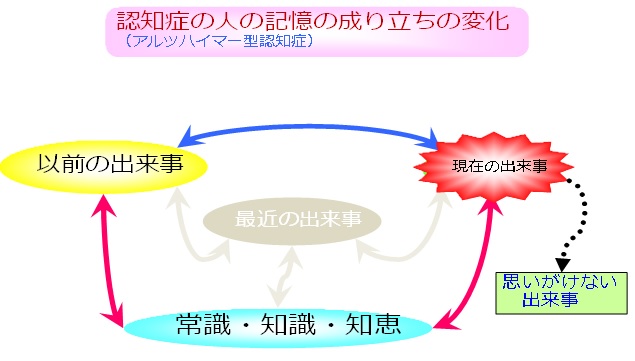

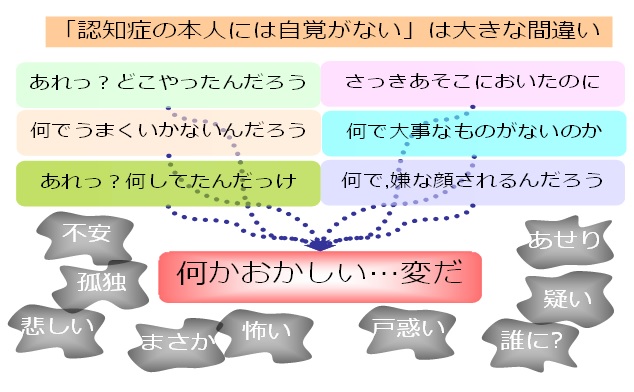

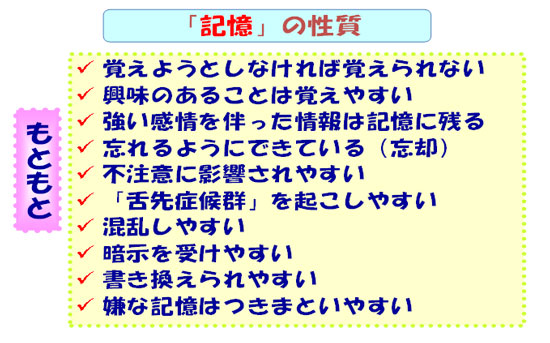

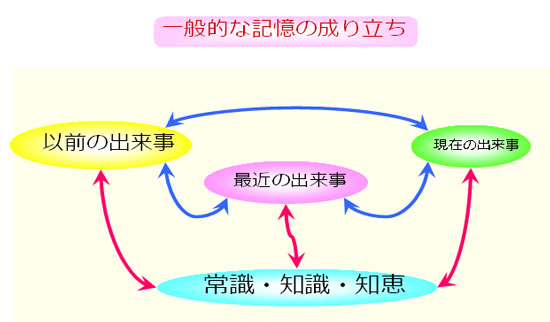

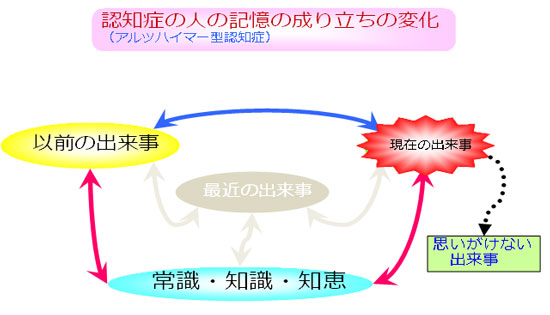

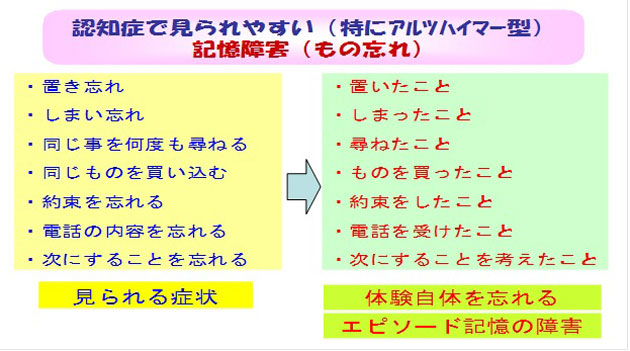

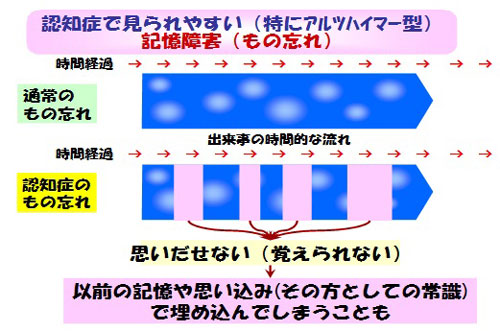

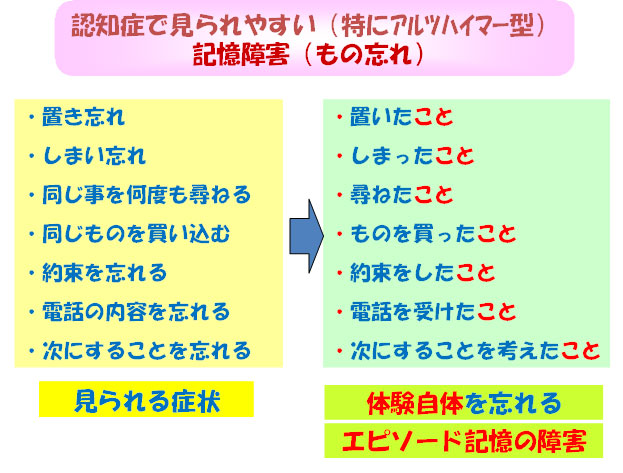

認知症(特にアルツハイマー型認知症)では特に上の図の出来事の記憶(エピソード記憶)が失われやすくなっています。この出来事の記憶が失われやすくなるという事を、より具体的に日常生活のセルフケアという側面から考えてみると下記の図の例のようになります。

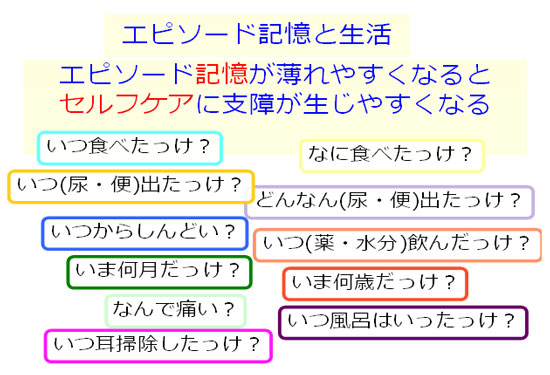

私たちがセルフケアをする際には、最近の出来事をふまえる必要があります。たとえば、「今すごく暑くて食欲もわかないから、ここ最近そうめんばかり食べているけど、このままでは栄養がかたよるので、今夜は焼き肉とサラダをたべよう!」とか「最近便秘(下痢)が続いているなぁ、病院いかなきゃ」「朝ご飯のあと薬を飲み忘れた!まだ9時だから朝の薬飲もう」など、過去の出来事から判断して現在のセルフケアを調節しています。認知症では出来事の記憶が失われやすくなるので、セルフケアにおいての判断材料が通常よりも乏しくなりやすいと言えます。セルフケアに支障をきたした状態(望ましくない生活習慣)が続くと、最初の図で説明した合併症状を引き起こしやすくなることは想像に難しくないでしょう。

私たちがセルフケアをする際には、最近の出来事をふまえる必要があります。たとえば、「今すごく暑くて食欲もわかないから、ここ最近そうめんばかり食べているけど、このままでは栄養がかたよるので、今夜は焼き肉とサラダをたべよう!」とか「最近便秘(下痢)が続いているなぁ、病院いかなきゃ」「朝ご飯のあと薬を飲み忘れた!まだ9時だから朝の薬飲もう」など、過去の出来事から判断して現在のセルフケアを調節しています。認知症では出来事の記憶が失われやすくなるので、セルフケアにおいての判断材料が通常よりも乏しくなりやすいと言えます。セルフケアに支障をきたした状態(望ましくない生活習慣)が続くと、最初の図で説明した合併症状を引き起こしやすくなることは想像に難しくないでしょう。

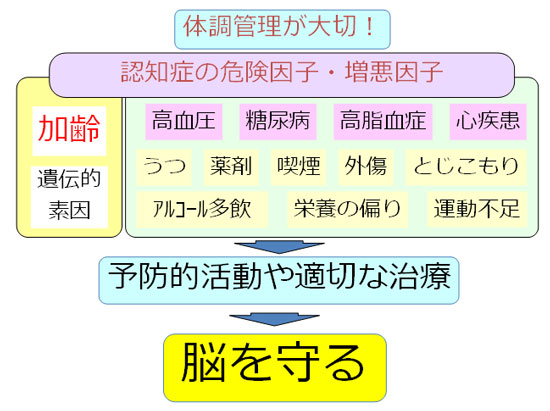

そして、とても重要なことは、脳も体の一部であるということです。認知症のあるなしにかかわらず、好ましくない生活習慣や、高血圧・高脂血症・糖尿病などの生活習慣病のコントロールが不良な状態は、脳にも悪影響を及ぼします。下の図では認知症の危険因子および増悪因子の一部を紹介しています。脳を守るには、適切な治療(医療)と予防的活動(生活習慣の改善)が必要です。

自分でも気をつけて取り組むことができる、もしくは誰かのサポートがあればできるような、脳を守る活動をさらにまとめたものが下の図です。

脳を守る3つの要素は「栄養」「運動」「交流」です。まず、栄養に関しては、バランスの良い、規則正しい食生活を日々の生活に取り入れることです。これに関しては、医師や栄養士に相談なさるか、持病がなければ書籍やインターネットを参考にしてみるのも良いでしょう。「運動」に関して、たとえば有酸素運動を日課とすることなどは、脳と体の健康増進に非常に良い影響を及ぼします。最後は人、社会との交流です。「家に閉じこもり、いつもの座席(ベッド)で座って(横になって)テレビを一日中」という生活は、精神的にも肉体的にも良くなさそうなのは想像に難しくないでしょう。地域の公民館での催しや、地域のグランドゴルフなどの集まりを通じて、人と交流することは生活のハリにつながります。

いずれにしても、これらの「栄養」「運動」「交流」に取り組む際にいちばん重要なことは「習慣として楽しんで行う」ということです。楽しくないことは習慣化しませんし、やればやるほどストレスをため込んでいくのは精神衛生上良くありません。楽しくない活動の、どの部分をどういうふうに変えれば楽しくできそうか?と考えるのが建設的でしょう。

今日の主題である、より良いかかわり(生活習慣・体調管理)に話を戻しましょう。認知症を有する方とのより良いかかわり方としては、この「栄養」「運動」「交流」の活動を一緒に楽しむということです。一緒に楽しむことが時間的・物理的に難しければ、福祉サービス(訪問サービス、デイケアやデイサービスなど)をうまく利用してみるのも良い方法です。福祉サービスや介護保険(その他高齢者にまつわるいろいろな相談)についての相談窓口は各地区にある高齢者支援センターがになっていますので、なにか良い方法がないか問い合わせてみるのも良い方法でしょう。

次回は支援する人のストレスについてお話したいと思います。

「もの忘れ」は早期発見・早期治療が重要であり、診断・治療のためには、地域のかかりつけ医師との情報共有が非常に重要です。ご家族や身近な方、またはご自身のもの忘れが気になるという方は、まずはかかりつけ医師にご相談下さい。

認知症疾患医療センター相談室 直通電話番号:086-427-3535

認知症疾患医療センター CP阿部