皆様、こんにちは。紅葉の葉も散り始め、ようやく冬本番を迎えようとしていますが、いかがお過ごしでしょうか。

私は、予防リハビリに所属している理学療法士です。今回のブログでは、タイトルにもあるように「筋膜」について紹介をさせていただきたいと思います。

ところで、皆様は筋膜という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。

ところで、皆様は筋膜という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。

筋膜とは筋肉と皮膚の間にある結合組織のことで、身体全身に張り巡らされています。筋肉だけではなく、血管、神経から、心臓、内臓、脳などの臓器を、身体の形状を保つように覆っていることから、第二の骨格ともいわれています。

私たち人が日常生活で様々な姿勢を取る際に、外からの刺激を感覚として脳に送り、筋肉が伸ばされたり引っ張られたりする張力を全身に伝達しながら姿勢の保持をしてくれます。

なぜ筋膜が、このように私たちが普段とる様々な姿勢に柔軟に対応することができるかというと、筋膜は主にコラーゲンやエラスチンといわれる水分を多く含んだ物質で構成されている非常に流動的な組織のため、体が動いたときに組織と組織の間を滑走(滑るように動くこと)できるからです。

また、筋膜には形状記憶という性質があって、滑走してから元あった場所に戻ってくることができます。そのおかげで、ストレッチなどで筋肉を伸ばしても元の形に戻ることが可能です。

少し難しい話となりましたが、簡単に言うと筋膜は身体全身を覆う潤滑剤のようなもので、人の姿勢保持に深く関わっています。

そんな筋膜ですが、長時間悪い姿勢をとっていたりすると機能異常が起こると言われています。

例えば、デスクワークで猫背の姿勢を取ったまま長時間座っていたり、肩肘をついてどちらか一方に偏った姿勢で作業を続けると、姿勢のバランスをとっていた筋膜も引き伸ばされ、次第に水分量が少なくなり、滑りが悪いドロドロな状態になります。この状態では自力で元の形に戻るのは難しく、結果的に柔軟性の低下や、筋肉の出力低下、痛みの発症(肩こりや腰痛)を招いてしまいます。

そういった症状に対して有効な治療法の一つに筋膜リリースというものがあります。

これは、凝り固まった箇所に圧を加えることで、一度ギュッと絞ったスポンジを水に浸すと吸い上げるように、水分の失われた組織に潤いを戻す作業のことです。再び潤いが取り戻されると、筋膜の滑走性が改善し、結果的に身体の動きが良くなります。

筋膜リリースの方法は多種多様ですが、予防リハビリではご自宅でも自主トレーニングとして可能な運動指導を目標に、テニスボールやゴルフボールを使った足底(足の裏)筋膜リリースを取り入れています。方法としては、ボールを足の裏で踏み、3分間、自分の体重を使いながらゆっくりとボールを転がすように圧をかけていきます。

実際に筋膜リリースを実施していただいたご利用の方からは、「変化を自分の中でも感じられるくらい痛みが減った」「体が柔らかくなって出来なかったことが出来るようになった」などの声をいただいています。

このブログを読んで、筋膜リリースについて気になった方や、もっと詳しく知りたいと思われた方は、体験等も受け付けていますので、是非ご連絡ください。

これから寒くなるにつれて、身体が硬く、こわばりやすくなってきますが、動きやすい身体作りを目指していきましょう。

理学療法士 T

◎お問い合わせ◎

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院通所リハビリテーション(予防リハビリ)

TEL:086-427-1128(相談担当 大段) ※営業時間 9:00~17:00

昼夜の寒暖の差もだんだんと大きくなり、少しずつ冬の訪れを感じる頃となりました。皆様お変わりはありませんか?

昼夜の寒暖の差もだんだんと大きくなり、少しずつ冬の訪れを感じる頃となりました。皆様お変わりはありませんか?

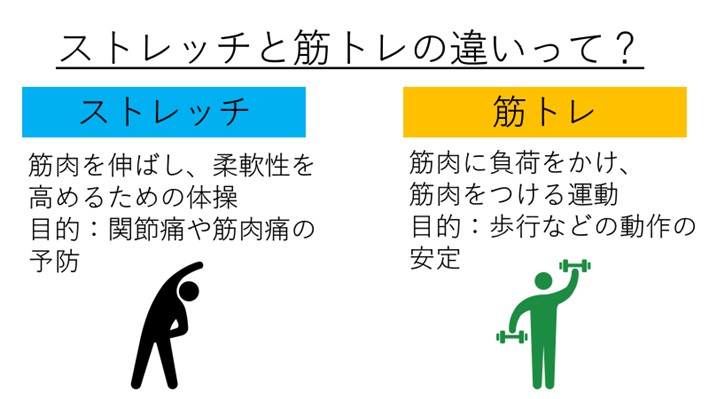

運動とバランスのとれた食事は健康な体をつくるために欠かせないため、習慣化し継続していくことが重要になってきます。

運動とバランスのとれた食事は健康な体をつくるために欠かせないため、習慣化し継続していくことが重要になってきます。 連日の猛暑ですが、いかがお過ごしでしょうか?

連日の猛暑ですが、いかがお過ごしでしょうか? 私が異動して間もない頃、あるご利用の方から、「背中が丸くなって、なかなか背中を真っ直ぐにしたまま立つことができない、綺麗な立ち姿でいたい」。という悩みを伺いました。

私が異動して間もない頃、あるご利用の方から、「背中が丸くなって、なかなか背中を真っ直ぐにしたまま立つことができない、綺麗な立ち姿でいたい」。という悩みを伺いました。 感染対策の日々が続いており、活動量の減少に伴う身体機能の低下を引き起こしやすくなってきています。そのため、予防リハビリでは今回ご紹介した方のように、ご自宅でも可能な自主トレーニングの指導をさせていただきながら、身体機能の維持・向上に繋がる支援を行っています。皆様も、感染には十分に気を付けながら、ご自宅で可能な運動や家事などを継続して、コロナウイルスに負けない充実した日々をお過ごし下さい。

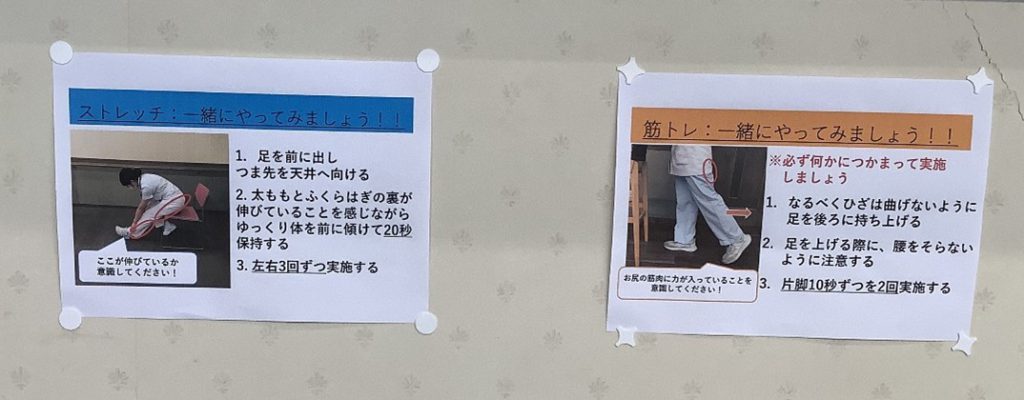

感染対策の日々が続いており、活動量の減少に伴う身体機能の低下を引き起こしやすくなってきています。そのため、予防リハビリでは今回ご紹介した方のように、ご自宅でも可能な自主トレーニングの指導をさせていただきながら、身体機能の維持・向上に繋がる支援を行っています。皆様も、感染には十分に気を付けながら、ご自宅で可能な運動や家事などを継続して、コロナウイルスに負けない充実した日々をお過ごし下さい。 ーニングの提案をしています。先日、ご自宅での運動状況をお伺いした方も、予防リハビリのご利用を開始されるまでは、自宅でテレビや雑誌の記事などを参考に運動をされていました。その方は全身の柔軟性が低く、テレビや雑誌の通りにストレッチをすることが難しい様子でした。そこでリハビリの際に、必要な運動とその方が難しい運動方法を整理し、椅子に座った状態、ベッドで寝た状態でできるストレッチなどを提案しました。それをご自宅で続けてもらった結果、以前より背筋を伸ばした姿勢で歩くことができるようになりました。

ーニングの提案をしています。先日、ご自宅での運動状況をお伺いした方も、予防リハビリのご利用を開始されるまでは、自宅でテレビや雑誌の記事などを参考に運動をされていました。その方は全身の柔軟性が低く、テレビや雑誌の通りにストレッチをすることが難しい様子でした。そこでリハビリの際に、必要な運動とその方が難しい運動方法を整理し、椅子に座った状態、ベッドで寝た状態でできるストレッチなどを提案しました。それをご自宅で続けてもらった結果、以前より背筋を伸ばした姿勢で歩くことができるようになりました。 リ)を実施しています。先日リハビリで関わらせていただいたご利用者様に、長く歩くと足腰が重だるくなり、慢性的にお尻から太ももにかけての張りを感じているという方がいらっしゃいました。これまで多くの方のリハビリを担当させていただきましたが、同じような症状に悩む方は多くおられます。

リ)を実施しています。先日リハビリで関わらせていただいたご利用者様に、長く歩くと足腰が重だるくなり、慢性的にお尻から太ももにかけての張りを感じているという方がいらっしゃいました。これまで多くの方のリハビリを担当させていただきましたが、同じような症状に悩む方は多くおられます。 Aさんは独居で、元々ご自宅での活動性も低く、体力も落ちていました。立ち上がる際は何か持つ物がないと立てず、小型のキャリーバックを歩行器代わりに使用されていました。屋外を歩く際にはふらつきやすく、いつ転倒するか不安な状態でした。

Aさんは独居で、元々ご自宅での活動性も低く、体力も落ちていました。立ち上がる際は何か持つ物がないと立てず、小型のキャリーバックを歩行器代わりに使用されていました。屋外を歩く際にはふらつきやすく、いつ転倒するか不安な状態でした。