令和5年度インフルエンザ予防接種については令和6年2月9日(金)をもって終了いたします。

よろしくお願い申し上げます。

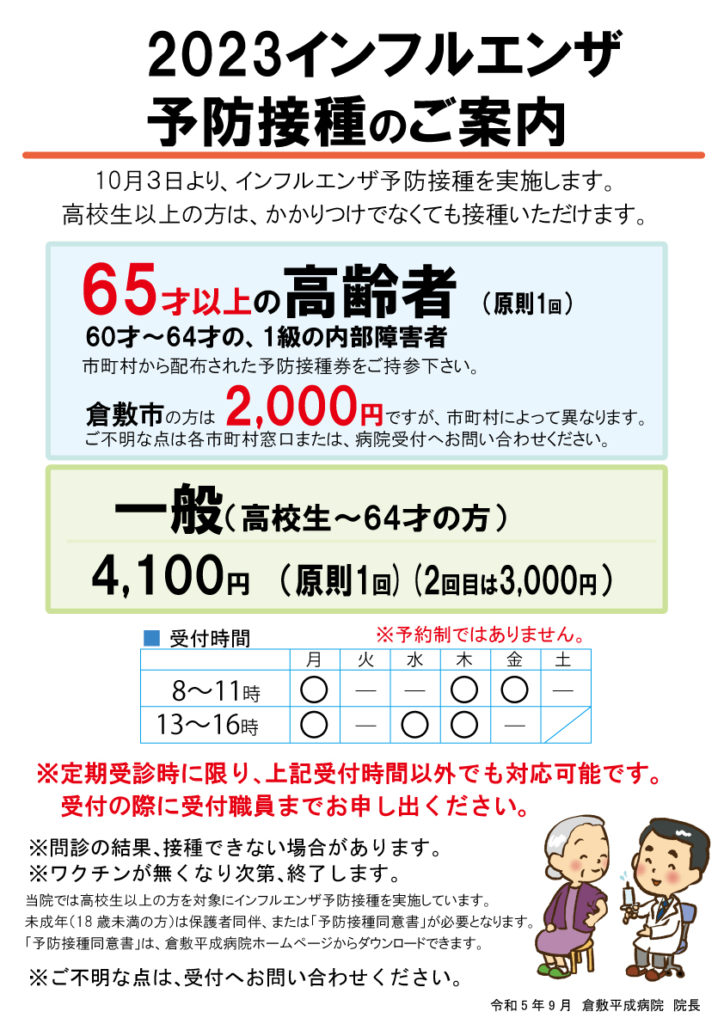

10月3日(火)より、インフルエンザ予防接種を実施いたします。

対象は高校生以上の方です。

予約制ではございません。

詳細は下に掲載しているポスターをご確認ください。

定期受診時に限り、ポスターに記載されている受付時間以外でも対応可能です。

受付の際に受付職員までお申し出ください。

尚、ワクチンの在庫が無くなり次第終了となります。何卒ご了承くださいませ。

広報課 Y

倉敷老健へは「ヨットハーバーにて」(第33回日展作)を飾りました。これは牛窓のヨットハーバーの風景を描いたものです。雲と瀬戸内海と湾岸の平面とヨットのマストの直線が印象的です。

倉敷老健へは「ヨットハーバーにて」(第33回日展作)を飾りました。これは牛窓のヨットハーバーの風景を描いたものです。雲と瀬戸内海と湾岸の平面とヨットのマストの直線が印象的です。 どちらもとても力強いタッチであるにも関わらず、自然の光のあたたかさややさしさが感じられる作品です。

どちらもとても力強いタッチであるにも関わらず、自然の光のあたたかさややさしさが感じられる作品です。