私事ですが先日、朝起きたら右耳の耳閉感があり耳鼻科を受診しました。

聴力検査を行ってみると右耳の低音が左に比べて聞こえにくくなっていることが発覚。右耳の急性低音障害型感音難聴と診断されました。

難聴と聞くと高齢の方に多いイメージがある方も多いと思いますが、この急性低音障害型感音難聴は男性よりも女性に多く、20代~40代くらいの年代に多い難聴と言われています。

難聴は音が耳の入り口から脳に伝わるまでのどの部位で障害されているかによって分類されます。外耳から中耳までの異常で起きる伝音難聴、内耳から脳までの異常で起こる感音難聴、2つが混ざりあった混合性難聴です。

急性低音障害型難聴は内耳にある蝸牛と呼ばれる渦巻き型の管の部分に異常が発生して起こります。内耳にはリンパ液が入っていて、耳から入ってきた音の振動を電気信号に変換して脳に伝える役割があります。蝸牛のリンパ液がうまく排出できず増えすぎることにより内耳が浮腫んで、低音を感知する部分に影響し低音が聞こえにくくなってしまいます。

内耳にトラブルを起こす原因としては自律神経のバランスが大きいと考えられています。

バランスを崩す原因としてはストレス・肉体的な疲労・睡眠不足・体調不良の長期化などがあげられます。

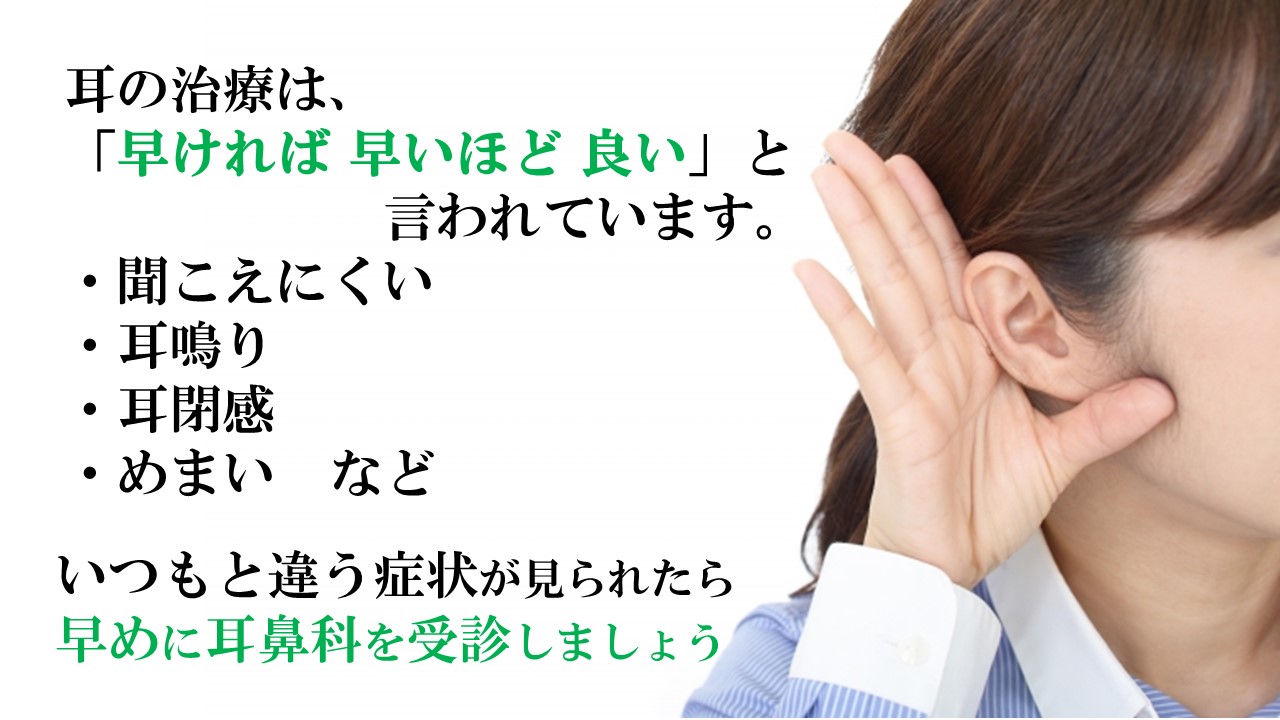

私は投薬治療を受け聴力は10日ほどで回復、耳閉感も2週間経つ頃にはなくなっていました。耳の治療は早ければ早いほどいいと言われています。当院ではさまざまな耳の検査が受けられます。

当院で実施している主な聴力検査

当院で実施している主な聴力検査

●標準純音聴力検査(簡易聴力検査)

低音から高音までさまざまな音を聞き、聞こえの程度を調べる検査。

●標準語音聴力検査

「あ」や「か」など一文字ずつ聞こえてくる語音をどの程度聞き取れるかを調べる検査。

●ティンパノメトリー

鼓膜の動きやすさを調べる検査。

●耳小骨筋反射

音刺激を与えることによって生じる耳小骨の収縮の様子を調べる検査。

そのほかに耳鳴検査、SISI検査、聴性脳幹反応(ABR)などがあります。

聞こえにくい・耳鳴り・耳閉感・めまいなど、何かいつもと違う気がする…と思ったら早めに耳鼻科を受診することをおすすめします。

参考:臨床検査学講座 生理機能検査学(医歯薬出版株式会社)

臨床検査部 N.K

第57回のぞみの会 実行委員 ヘルプst H

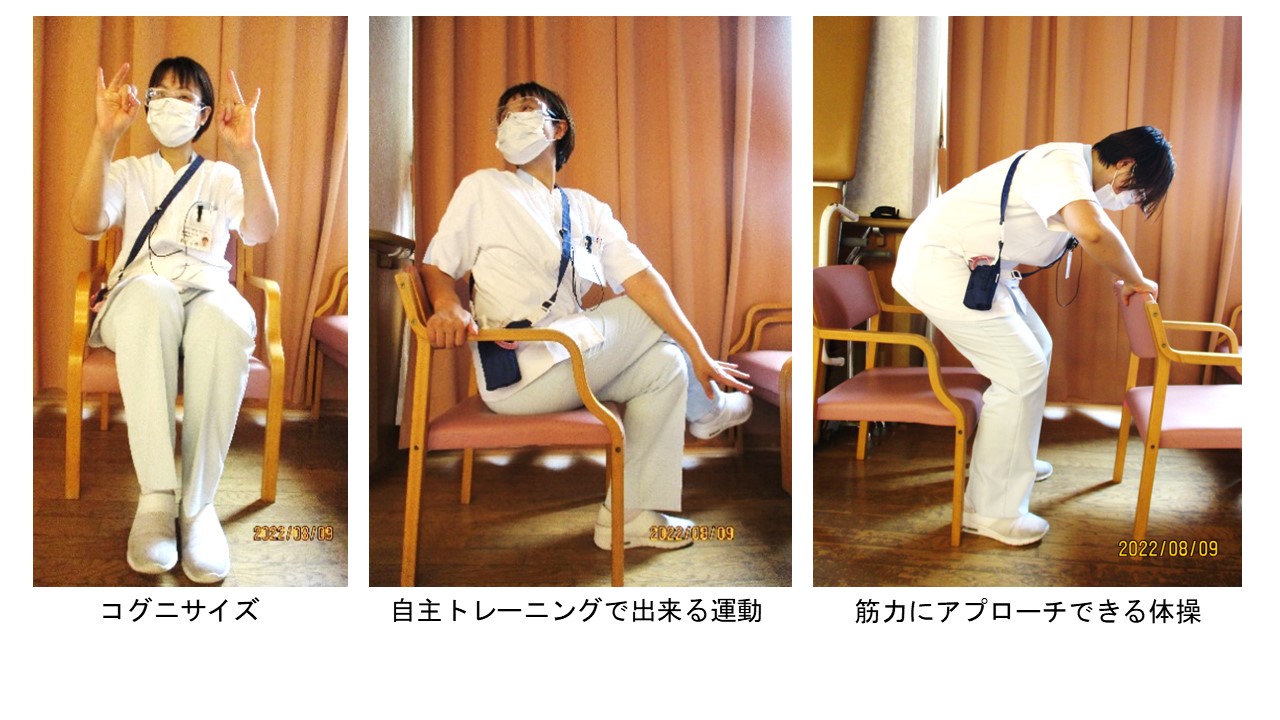

第57回のぞみの会 実行委員 ヘルプst H 運動とバランスのとれた食事は健康な体をつくるために欠かせないため、習慣化し継続していくことが重要になってきます。

運動とバランスのとれた食事は健康な体をつくるために欠かせないため、習慣化し継続していくことが重要になってきます。 『膝ゴム運動』:100円ショップで売っているズボンのゴムを利用しています。写真のように太ももに巻いて、ゴムの抵抗を利用して、太ももを開いたり閉じたりする運動です。これは、お尻の筋力強化をしています。

『膝ゴム運動』:100円ショップで売っているズボンのゴムを利用しています。写真のように太ももに巻いて、ゴムの抵抗を利用して、太ももを開いたり閉じたりする運動です。これは、お尻の筋力強化をしています。 『ゴムボール運動』:ゴムボールを太ももに挟んで、ボールが落ちないように太ももを閉じたり開いたりします。これは、太ももの内側の筋力強化をしています。

『ゴムボール運動』:ゴムボールを太ももに挟んで、ボールが落ちないように太ももを閉じたり開いたりします。これは、太ももの内側の筋力強化をしています。 『足部ボール運動』:足底の感覚が鈍い方は感覚の再獲得になります。足の裏でボールを転がすことで血流が良くなって、この運動をされている方は「足の裏がポカポカしてくる」と言われます。また、足が浮腫んでいると足首の動きが悪くなるため、この運動をすると足首が柔らかくなったり浮腫みが引いたりするようです。

『足部ボール運動』:足底の感覚が鈍い方は感覚の再獲得になります。足の裏でボールを転がすことで血流が良くなって、この運動をされている方は「足の裏がポカポカしてくる」と言われます。また、足が浮腫んでいると足首の動きが悪くなるため、この運動をすると足首が柔らかくなったり浮腫みが引いたりするようです。 『棒体操』:新聞紙を丸めて作った棒を両手で持って頭の上まで上げ下げします。これは、肩こりにいいそうです。

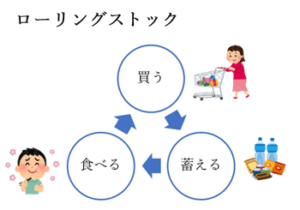

『棒体操』:新聞紙を丸めて作った棒を両手で持って頭の上まで上げ下げします。これは、肩こりにいいそうです。 ライフラインの復旧までには1週間以上かかることが多く、スーパーが機能しない、災害支援復旧物資が届かないなど、食品が手に入らないことが考えられます。そのため長期保存ができる食材を用意しておく必要があります。食品の備蓄方法として、災害用の非常食だけでなく日常で使用でき災害時にも使えるものをバランス良く備える、ローリングストックという方法がおすすめです。

ライフラインの復旧までには1週間以上かかることが多く、スーパーが機能しない、災害支援復旧物資が届かないなど、食品が手に入らないことが考えられます。そのため長期保存ができる食材を用意しておく必要があります。食品の備蓄方法として、災害用の非常食だけでなく日常で使用でき災害時にも使えるものをバランス良く備える、ローリングストックという方法がおすすめです。

でしょうか。

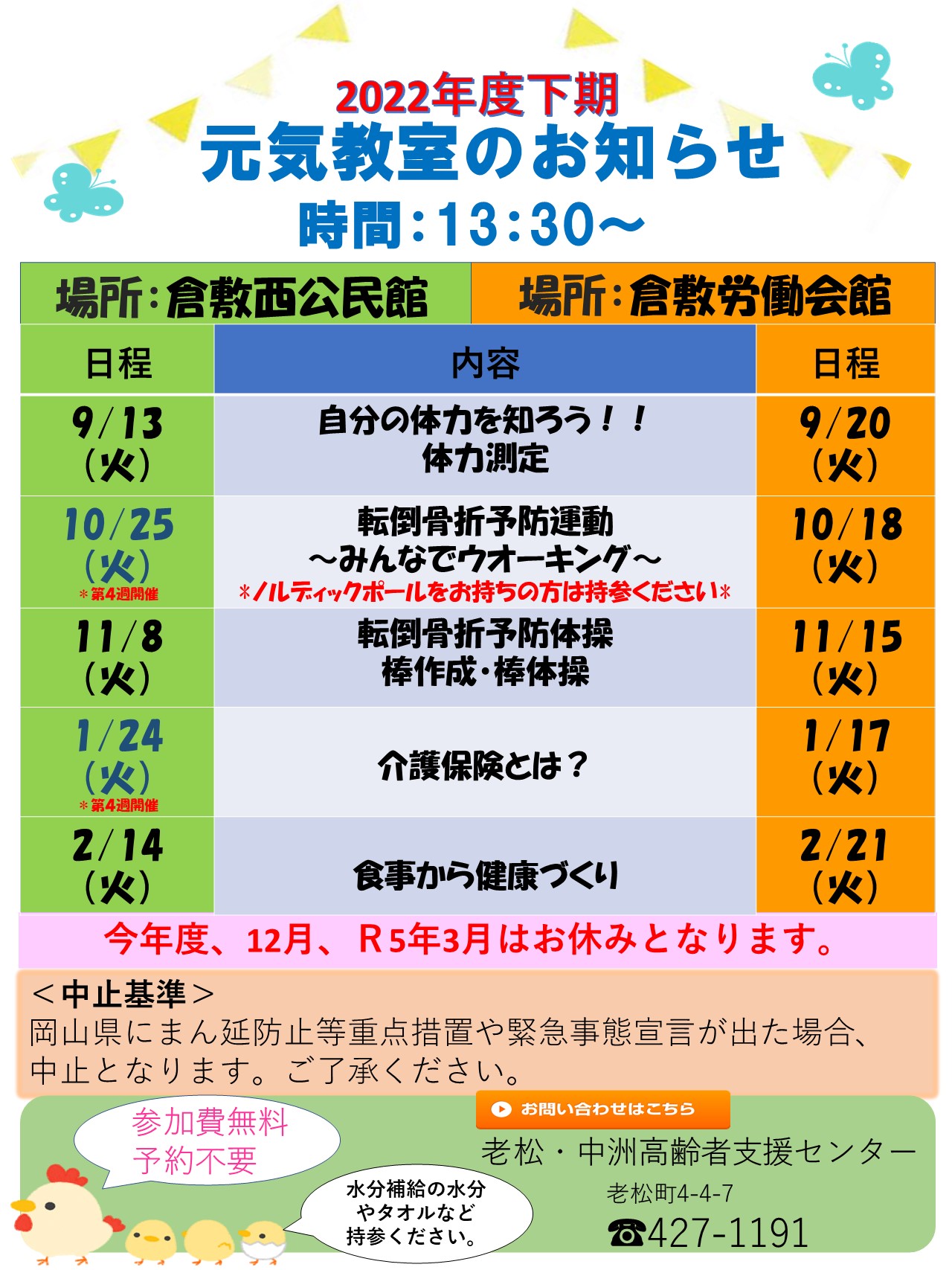

でしょうか。 毎回30人くらいの参加者があり、和気あいあいとした雰囲気です。

毎回30人くらいの参加者があり、和気あいあいとした雰囲気です。

私が外来で服薬指導をする時、いつも心がけていることがあります。

私が外来で服薬指導をする時、いつも心がけていることがあります。