「人間は技術や道具を進歩させ、目に見えないものを見えるように変えて科学を発展させてきた」といったようなフレーズで羽根や鱗の構造、果てには原子や分子について説明する番組を観たことをふと思い出しました。

番組を観たのは私が高校生の時で、ちょうど兵庫県の播磨科学公園都市にあるSpring-8(物質の構造や性質を詳しく調べたりすることが出来る施設)を見学したということもあり、親に得意げに話した記憶があります。

私が働いているこの倉敷平成病院の臨床検査部では様々な装置を駆使して目には見えない体の内部の状態を知るために検査を行っています。いろいろな装置がありますが、今回は顕微鏡を使った尿沈渣検査について紹介したいと思います。

尿沈渣検査とは、尿を遠心分離器(高速で回転させ遠心力をかけて分離させる機械)にかけて沈殿した成分を顕微鏡で100~400倍に拡大して調べる検査です。調べている主な成分は以下のとおりです。

血球類(赤血球・白血球)

血球類(赤血球・白血球)

血尿にはいろいろな原因がありますが、赤血球は出血のあった場所によっては特徴的な形状になるため出血部位をある程度推定することが出来ます。白血球は膀胱炎などの感染症や結石症などで出現します。

上皮細胞類(扁平上皮細胞・尿路上皮細胞・尿細管上皮細胞など)

尿は腎臓で作られ尿管や膀胱、尿道を通って排泄されます。尿の通り道を構成している細胞は1種類だけではありません。細胞の種類や悪性を疑う細胞がないか調べています。

円柱類(硝子円柱・上皮円柱・顆粒円柱など)

円柱は尿細管上皮細胞から分泌されたタンパク質が固まった成分で、円柱の種類を調べることで腎臓がどのくらい障害を受けているか知ることが出来ます。

塩類・結晶類

結晶は尿の中に溶けきらなくなった成分が固まって出てきたものです。食事などの影響で出現する結晶や病気を疑うような結晶、服用している薬による結晶があります。

微生物類(細菌・真菌)

尿に細菌や真菌などの微生物がいないか調べます。本来膀胱の中にある尿の中には微生物はいません。尿の中に細菌や真菌、白血球が見つかる場合は感染を疑います。

医学の祖と呼ばれるヒポクラテスの時代には尿の色やにおいを調べていましたが、その頃から技術も道具も進歩して、紹介したように「見える」ようになってきました。私たち臨床検査技師の仕事も従来の検査に加え、検体採取や嗅覚検査、味覚検査など拡大しています。

私たちの仕事がもっと皆様から「見える」ように頑張っていきたいと思います。

臨床検査部NK

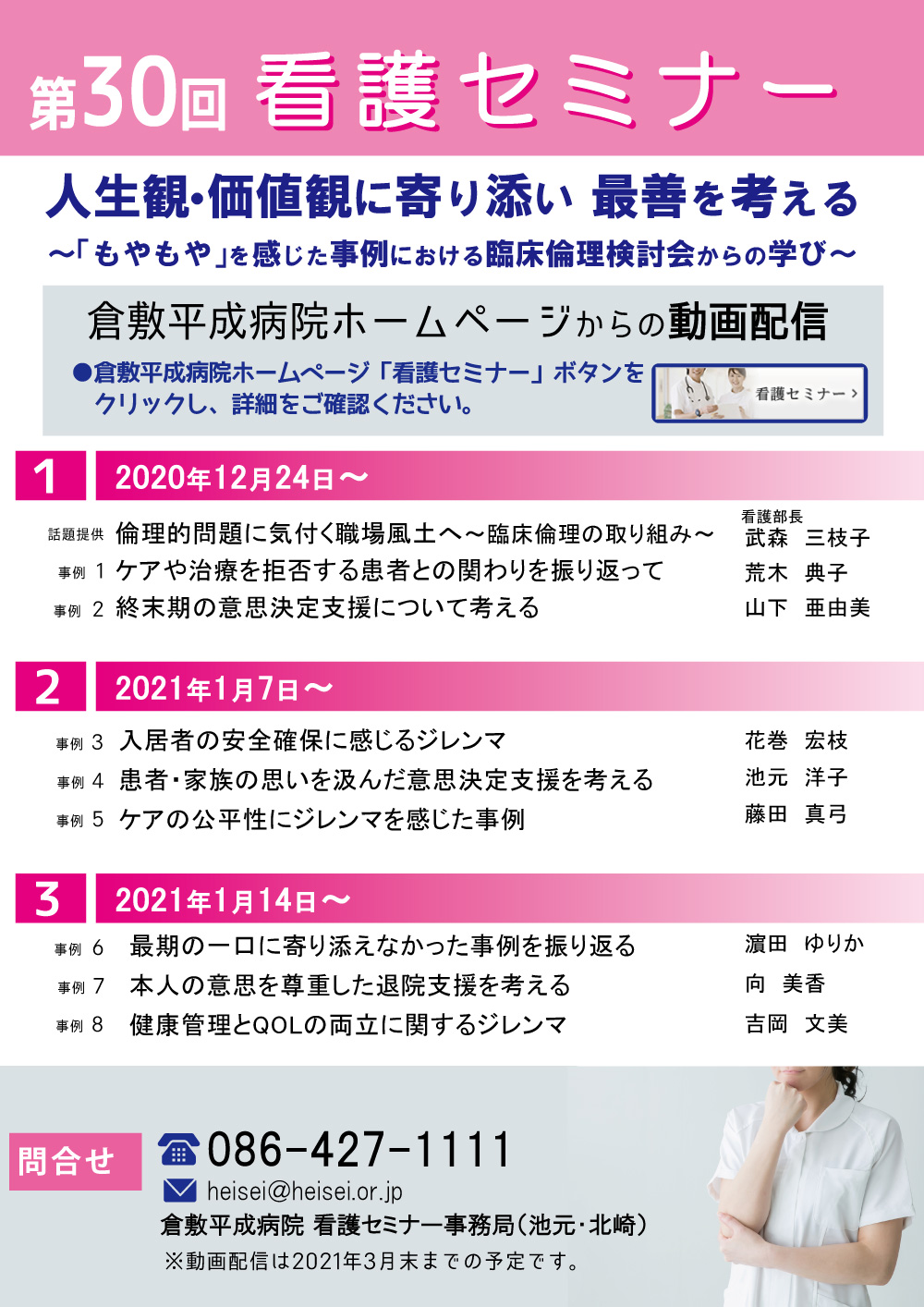

このたび、上記日程にて『人生観・価値観に寄り添い最善を考える~「もやもや」を感じた事例における臨床倫理検討会からの学び~』をメインタイトルに第30回看護セミナーを動画配信にて開催いたします。

このたび、上記日程にて『人生観・価値観に寄り添い最善を考える~「もやもや」を感じた事例における臨床倫理検討会からの学び~』をメインタイトルに第30回看護セミナーを動画配信にて開催いたします。

ったという経験はありませんか?「甘いものは別腹」といいますが、本当に「別腹」は存在するのでしょうか?

ったという経験はありませんか?「甘いものは別腹」といいますが、本当に「別腹」は存在するのでしょうか?

Cさん:先生こんにちは〜〜 さむなったなあ

Cさん:先生こんにちは〜〜 さむなったなあ 血球類(赤血球・白血球)

血球類(赤血球・白血球)