3月12日(月)10時から、老健にて、チェロ・クラリネット・ピアノの演奏会を開催し、ご入所の方約70名が参加されました。

3月12日(月)10時から、老健にて、チェロ・クラリネット・ピアノの演奏会を開催し、ご入所の方約70名が参加されました。

このコンサートは、平成27年の敬老会でボランティア演奏をして下さった、クラリネット奏者の熱田昭夫先生とのご縁で実現しました。今回はチェロの川上徹先生、ピアノの吉山輝先生との3名のトリオ演奏でした。

まず3名での後、チェロ、ピアノのソロを2曲ずつ演奏されました。最後に「ふるさと」を声を合わせて皆で合唱というプログラムで、あっという間の45分でした。

まず3名での後、チェロ、ピアノのソロを2曲ずつ演奏されました。最後に「ふるさと」を声を合わせて皆で合唱というプログラムで、あっという間の45分でした。

やはりプロの演奏は素晴らしく思わず目頭が熱くなる場面があったり、情熱的な演奏に身体を動かしたりでした。熱田先生は「心地よい音楽はうたたねしながらゆったりして聞いて頂くと、よい脳波もでるかと思います」と話されたり、解説をはじめ曲にまつわる様々なエピソードを紹介くださいました。演奏会ならではの雰囲気の中、とても素敵なひと時を過ごすことができました。

大浜施設長より「よい音楽はストレスを軽減します。」というお言葉で閉会となり、ご入所の方々も大変喜んでくださいました。。

熱田先生、川上先生、吉山先生、大変ありがとうございました。

倉敷老健 K

【演奏】 川上徹氏(チェロ)、熱田昭夫氏(クラリネット)、吉山輝氏(ピアノ)

【プログラム】

マスカーニ / 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」 間奏曲

サンサーンス/白鳥

フォーレ/夢のあとに

ショパン/幻想即興曲

ファリャ/火祭りの踊り

ディズニー ピノキオより「星に願いを」

久石譲/魔女の宅急便 サントラ音楽集より

ふるさと(皆で合唱)

【奏者紹介】

川上 徹 (チェロ・新日本フィルハーモニー交響楽団首席)

東京生まれ。桐朋学園を経てジュリアード音楽院・リスト音楽院にて学ぶ。故井上頼豊、ザラ・ネルソヴァ各氏の薫陶をうける。帰国後、仙台フィルハーモニー管弦楽団の首席チェロ奏者に就任、その後神戸市室内合奏団の第一首席チェロ奏者を経て、小沢征爾氏に認められ新日本フィルハーモニー交響楽団に首席チェロ奏者として入団。ソリスト・室内楽に幅広く活躍する傍ら、九州交響楽団客演首席チェロ奏者、サイトウキネンオーケストラ首席奏者、オールジャパンオーケストラ首席奏者等を務めている。2001年世界的なテノール歌手ホセ・カレーラスと共演し日本ツアーを行う。日本室内楽コンクール第2位、ロンドン国際弦楽四重奏コンクール特別賞、宮城県芸術選奨新人賞等を受賞した。

熱田昭夫(クラリネット)

1969年岡山県倉敷市生まれ。岡山大学教育学部小学校教員養成課程音楽専修卒業

クラリネットを中島亨、加藤忠、村井祐児の各氏に師事。岡山室内楽協会副代表。

ソロリサイタル(1996、1998、2012)、ジョイントリサイタル(1995、1997、1999、2010)を開催。カナダ・アルバータ州エドモントンにて開催されたISME2000に指揮者として出演(2000)。

ステファン・キーロフ弦楽四重奏とW.A.モーツァルトのクラリネット五重奏曲を共演(2006)ブルガリア国立ソフィア・フィルハーモニーック管弦楽団を指揮 ディプロマを授与(2006)、ブルガリアWindQuintetSofiaと共演(2007)。クラリネットによる独奏、室内楽、合奏の演奏会TheClarinetosts2007 を主宰・指揮。ベルギーのバスクラリネット奏者 ヤン・ギュンス氏と共演(2007)。ソフィア国際音楽祭にてブルガリア国立ソフィア・フィルハーモニック管弦楽団を指揮(2007)。おかやま国際音楽祭にてClassic in Salonを主宰(2007)。SpringConcert2008(岡山公演・高知公演)を主宰 ステファン・キーロフ弦楽四重奏団と共演(2008)。スロヴェニアVelenje CoalmaineWindInstrumentOrchestraを指揮(2009)。県内の若手音楽家による室内楽の愉しみ2009を主宰(2009)。~東日本大震災復興支援イベント~日本の感性21(岡山公演・大阪公演)に指揮とクラリネットで出演(2011)。クラリネットとの出逢い30周年を記念してソロリサイタル「J.ブラームス作品集」を開催(2012)。川上徹氏(チェロ、新日本フィル&サイトウキネン)と共演(2016)。

吉山 輝(ピアノ)

桐朋学園大学音楽学部ピアノ科を首席で卒業。ピアノを中原尊子、鷹見恵理子、故森安芳樹の諸氏に師事。リサイタルをはじめ、室内楽奏者としても全国各地で演奏活動を行う。共演者はこれまで大阪フィル、関西フィル、日本フィルのコンサートマスターやさまざまな楽器の首席奏者など多数に及ぶ。NHK-FM「午後のリサイタル」、「名曲リサイタル」に出演。ソリストとして大阪フィルと共演。ヴァイオリンの木野雅之(日本フィルコンサートマスター)、チェロの長明康郎(東京シティーフィル首席奏者)と「なにわトリオ」を結成し、昨年20周年を迎えた。エクストンよりブラームスのピアノ三重奏曲のCDをリリース。昨年、渡辺茂夫のヴァイオリンソナタ集を木野氏との共演でCD発売、文化庁芸術祭参加作品に選ばれる。妻の理恵とともに各地の小学校や幼稚園を回り、子供のための連弾コンサートも行っている。相愛大学、武庫川女子大学講師。

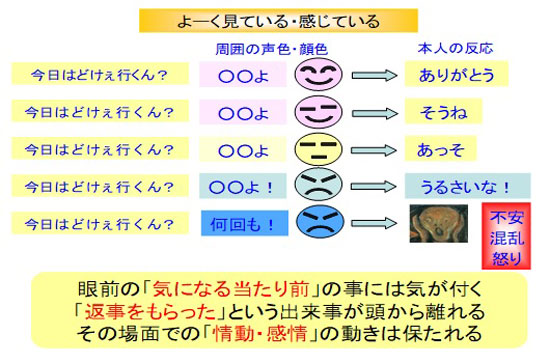

平成30年3月4日(日)倉敷在宅総合ケアセンターにて第1回岡山県学習療法研究会が開催されました。岡山県初の取り組みで、全仁会グループが主催となり、県内のすべての学習療法導入施設にお声掛けし、岡山市や井原市等から5施設、35名の方にお集まり頂きました。

平成30年3月4日(日)倉敷在宅総合ケアセンターにて第1回岡山県学習療法研究会が開催されました。岡山県初の取り組みで、全仁会グループが主催となり、県内のすべての学習療法導入施設にお声掛けし、岡山市や井原市等から5施設、35名の方にお集まり頂きました。 学習療法を通して、他職種、他施設との交流を持つことによって、同じ悩みや喜びを共有し、また新しい発想や考え方に気づかされた内容の濃いものとなりました。

学習療法を通して、他職種、他施設との交流を持つことによって、同じ悩みや喜びを共有し、また新しい発想や考え方に気づかされた内容の濃いものとなりました。

3月12日(月)10時から、老健にて、チェロ・クラリネット・ピアノの演奏会を開催し、ご入所の方約70名が参加されました。

3月12日(月)10時から、老健にて、チェロ・クラリネット・ピアノの演奏会を開催し、ご入所の方約70名が参加されました。

まず3名での後、チェロ、ピアノのソロを2曲ずつ演奏されました。最後に「ふるさと」を声を合わせて皆で合唱というプログラムで、あっという間の45分でした。

まず3名での後、チェロ、ピアノのソロを2曲ずつ演奏されました。最後に「ふるさと」を声を合わせて皆で合唱というプログラムで、あっという間の45分でした。

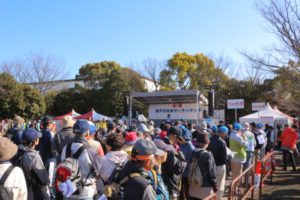

3月10日(土)、11日(日)の2日間、第31回瀬戸内倉敷ツーデーマーチが開催さ

3月10日(土)、11日(日)の2日間、第31回瀬戸内倉敷ツーデーマーチが開催さ れました。

れました。 去年の

去年の

前半は、広報課と共に栄養科からも3名も加わり、料理をいかに美味しそうに見栄え良く撮影するかの撮影講座でした。広報課がよく使用している一眼レフカメラだけでなく、日常生活でよく使用するスマートフォンのカメラ機能を使い、みんなで順番に撮りあったり設定を変えて撮影したものを見比べたりして学びました。特に白米などの白いものを撮影するのが難しく、高さの位置や光の入れ方で立体感を出させる方法、意図的に寄って器のふちをぼかすなどのコツ、机に照明の光が映ってしまう時はスマートフォンのライトを使い新しく光源を作るといったすぐに活用できる裏技などを教えていただきました。

前半は、広報課と共に栄養科からも3名も加わり、料理をいかに美味しそうに見栄え良く撮影するかの撮影講座でした。広報課がよく使用している一眼レフカメラだけでなく、日常生活でよく使用するスマートフォンのカメラ機能を使い、みんなで順番に撮りあったり設定を変えて撮影したものを見比べたりして学びました。特に白米などの白いものを撮影するのが難しく、高さの位置や光の入れ方で立体感を出させる方法、意図的に寄って器のふちをぼかすなどのコツ、机に照明の光が映ってしまう時はスマートフォンのライトを使い新しく光源を作るといったすぐに活用できる裏技などを教えていただきました。 秘書・広報課 よしだ

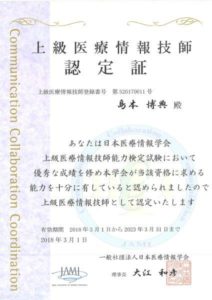

秘書・広報課 よしだ このたび、当院病歴管理課 島本博典さんが、第12回上級医療情報技師能力検定試験に合格され、めでたく難関の「上級医療情報技師」に認定されました。

このたび、当院病歴管理課 島本博典さんが、第12回上級医療情報技師能力検定試験に合格され、めでたく難関の「上級医療情報技師」に認定されました。 テム管理者として勤務、平成17年に医療情報技師の資格を取得され、平成29年7月に当院に入職。現在は、病歴管理課にて診療情報管理士として診療情報管理の他にも、医事課や経営部門などと連携して、システム構築や経営データの作成などの業務に携わっておられます。また今年3月に大学院を修了予定で、昨年は

テム管理者として勤務、平成17年に医療情報技師の資格を取得され、平成29年7月に当院に入職。現在は、病歴管理課にて診療情報管理士として診療情報管理の他にも、医事課や経営部門などと連携して、システム構築や経営データの作成などの業務に携わっておられます。また今年3月に大学院を修了予定で、昨年は の方の中には、拍手をしたり涙を流したりしながら見ている方もおられました。

の方の中には、拍手をしたり涙を流したりしながら見ている方もおられました。 注意点≫

注意点≫