4月になり新年度が始まりましたね。

心機一転、新しい気持ちで日々の業務を行っていきたいと思います。

さて今日は採血業務を行っているときに、よく患者さんから聞かれることや採血時のお願いなどをお話しようと思います。

Q.どうしてこんなにスピッツの本数が多いの?

A.検査する項目によって検査する機械が異なり、スピッツに入っている薬剤が異なるためです。血液が固まってはいけないものには抗凝固剤が、早く固めて遠心後の血清で調べる物には凝固促進剤が入っています。抗凝固剤にもいろいろな種類があるため、スピッツも分かれてしまうのです。

Q.こ んなにたくさん取られたら貧血になるわ…?

んなにたくさん取られたら貧血になるわ…?

A.スピッツの本数が多かったとしても、その1本1本に入る量はごくわずかで、合計で大さじ1杯分とるかとらないか程度です。

Q.握った手はもう開いていいの?

A.採血の針を刺した後すぐに手を開かれる方もいらっしゃいますが、採血途中で急に手を開くと血管の圧が弱くなって血液が入ってきにくくなったり、手を開くことによって血管が動いてしまい針が血管から抜けてしまったりという事態も起こりかねません。手を開いても大丈夫になったら採血者が声をかけますので、採血が終わるまで握ったままでお願いします。

もし握った状態がきつくなりましたら、その時はお声かけください。

Q.血管を浮き出そうと腕をしばった後もグーパーグーパーしたり、力をいれたりする方がいらっしゃいますが…?

A.血管が出にくい方が腕を温めたり、腕を下にさげて少しグーパーして血流をよくすることは、血管を出しやすくする方法なのですが、腕をしばった後にもグーパーしたり力を入れすぎたりしていると、血液中の値が変わってきてしまいます。腕をしばったあとは手を軽く握る程度で大丈夫です。

【採血時のお願い】

採血後すぐに血液が止まるわけではありません。

採血後は必ず3~5分はしっかり押さえるようお願いします。

しっかり押さえずにそのまま重いものを持ったりしていると、じわじわと内出血し腕が青くなってしまいます。かくいう私も先日採血をしてもらった際、まあ大丈夫だろうと押えずに生活をしていると、後で青くなっていました。これとは別の日に検診で採血をしたときはしっかり押さえていたので、全く青くなることはありませんでした。身を以て、採血後にしっかり押さえることの重要性を学びました。採血が終わり、次の検査や診察へ急いでいることもあるかとは思いますが、しっかり押さえながら移動する、または次の場所へ移動後座ったあとにしっかり押さえて頂くようお願いします。

もし採血のことで気になる点やわからないことなどございましたら、お気軽にお声かけください。

検査部 H.K

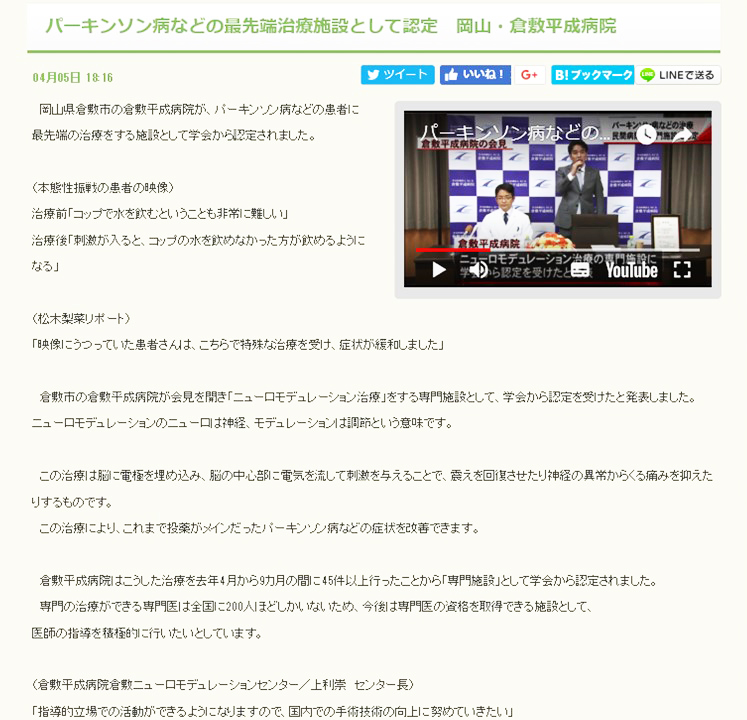

4月11日(水)、当院が日本定位・機能神経外科学会技術認定施設に認定されたのをうけ、山陽放送RSKテレビが取材にみえられました。

4月11日(水)、当院が日本定位・機能神経外科学会技術認定施設に認定されたのをうけ、山陽放送RSKテレビが取材にみえられました。 取材当日は、60代のパーキンソン病の患者さんへの脳刺激装置埋込術(DBS術)の様子や、上利センター長より手術方法等についての説明、また実際に昨年秋にこのDBS術を受けられた70代の方への声等について取材を受けました。

取材当日は、60代のパーキンソン病の患者さんへの脳刺激装置埋込術(DBS術)の様子や、上利センター長より手術方法等についての説明、また実際に昨年秋にこのDBS術を受けられた70代の方への声等について取材を受けました。