皆さまこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

今回は私達が行っている自主トレ定着に向けた取り組みをご紹介します。予防リハビリでは、利用時に毎回個別リハビリを実施しています。リハビリ内容はなるべく自宅でも行えるものをお伝えし、自宅でも自主トレーニングとして実施できるよう支援しています。他にも、自主トレーニングをどれだけ行えたか記録できる用紙を毎月配布し、ご利用の方に記入して頂いています。時々見返してご自身で達成状況を確認したり、利用時に職員とも共有し、実施状況に合わせて声掛けを行ったりしています。

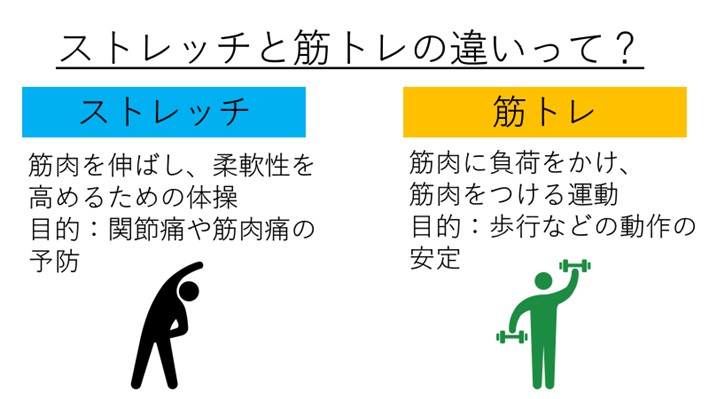

さて、その用紙の記入欄にストレッチと筋トレという項目を設けていますが、以前より「ストレッチと筋トレの違いが分からない」という声をちらほら頂いていました。質問をお受けした時にご利用の方にお伝えしていましたが、フロアに掲示していつでも確認できるものがあれば、より皆様の理解が深まるのではないかと感じ、用紙を作成してみました(下の図)。

この用紙を、目に留まりやすいようフロアのドリンクサーバーの近くと、血圧計の隣の2箇所へ掲示しました。掲示後、ご利用の方からも「こういう違いがあるんじゃな」「分かりやすいわ」という反応を頂いたり、ご利用の方同士でも用紙を見ながら内容についてお話しされ、交流のきっかけになったりしています。

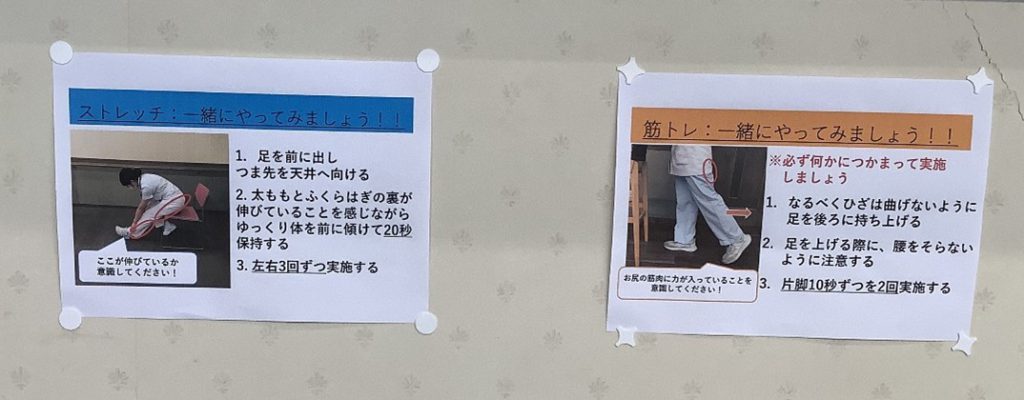

実際に違いを意識しながらトレーニングを実施して自宅での運動効果を高めて頂くために、毎月内容を変更しながらストレッチや筋トレの具体的な方法も併せて掲示しています。掲示し始めてから、プログラムの隙間時間にも実施してくださる方が増えました。ご利用の方から「貼ってくれるから、どんなことしたらいいか分かるからいいわ~」「家でもやってみます!」というポジティブなお声も頂くことができました。自宅での活動量増加に繋がればと思い始めましたが、通所利用時の自主トレーニングにも繋がっており、作成して良かったと感じています。

今回、自宅での運動定着のきっかけになればと思い掲示を行いましたが、予想以上に利用者様からの反響がありました。今後も皆さまの身体機能の維持向上につながるよう、様々なきっかけ作りを行っていきたいと思います。

介護福祉士 S・K

◎お問い合わせ◎

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院通所リハビリテーション(予防リハビリ)

TEL:086-427-1128(相談担当 大段) ※営業時間 9:00~17:00

今回は【夜よく眠れていません】という問題についてでしたが、日々のもの忘れ外来でも様々な困り事をうかがいます。

今回は【夜よく眠れていません】という問題についてでしたが、日々のもの忘れ外来でも様々な困り事をうかがいます。

令和4年10月1日(土)第32回看護セミナーを開催いたしました。新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、今年度初めてZoom配信を併用した開催となりました。関係各所の協力があり大きなトラブルもなく実施することができました。

令和4年10月1日(土)第32回看護セミナーを開催いたしました。新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、今年度初めてZoom配信を併用した開催となりました。関係各所の協力があり大きなトラブルもなく実施することができました。

特別講演では、普段から行っている感染対策の「なぜ」を分かり易く丁寧に説明していただき、自身の感染対策を振り返ることができました。また、新たな新興感染症に対して行えることは、「日ごろからの備え」と「有事の対応」であり、その重要性を学ぶことができました。

特別講演では、普段から行っている感染対策の「なぜ」を分かり易く丁寧に説明していただき、自身の感染対策を振り返ることができました。また、新たな新興感染症に対して行えることは、「日ごろからの備え」と「有事の対応」であり、その重要性を学ぶことができました。

日本人の食事摂取基準では、1日に必要なタンパク質の量は、成人男性が65g、成人女性が50gとされています。1食あたりの摂取量としては、20gずつを目安に摂るのが理想的ですが、男性でも女性でも、また子どもから高齢者まで朝食でのタンパク質摂取量は低く、逆に夕食では高いと言うのが日常ではないでしょうか。タンパク質を3食均等にとっている人の方が筋肉の合成が盛んであり、夕食にタンパク質を多くとっていても朝が足りていないと筋肉維持に役立たないという研究結果も出ています。

日本人の食事摂取基準では、1日に必要なタンパク質の量は、成人男性が65g、成人女性が50gとされています。1食あたりの摂取量としては、20gずつを目安に摂るのが理想的ですが、男性でも女性でも、また子どもから高齢者まで朝食でのタンパク質摂取量は低く、逆に夕食では高いと言うのが日常ではないでしょうか。タンパク質を3食均等にとっている人の方が筋肉の合成が盛んであり、夕食にタンパク質を多くとっていても朝が足りていないと筋肉維持に役立たないという研究結果も出ています。 10月に入り、あんなに暑かった夏が終わり、羽織り物や上着が欲しくなる季節になりました。皆様衣替えはもうお済みでしょうか?

10月に入り、あんなに暑かった夏が終わり、羽織り物や上着が欲しくなる季節になりました。皆様衣替えはもうお済みでしょうか?