脱水症と聞くと夏のイメージが強いかもしれませんが、実は冬こそ脱水に注意なんです。冬は空気が乾燥し、さらに室内でエアコンなどの暖房器具を使用すると湿度が低下して、皮膚などから水分の蒸発がすすみやすくなります。また暑い夏に比べると汗をかく機会が少なく、加えてマスクの着用で口腔内の湿度が保たれ、のどの渇きを感じにくくなるため、水分を積極的にとらない人も多くなりがちです。結果的に体の外へと出ていく水分は多く、体の中に補給される水分は少なくなるため、特に自覚がないまま脱水状態に陥る「かくれ脱水」になります。

以下のようなかくれ脱水のサインを見逃さないようにしましょう。

・皮膚がカサつく。ハリがなくなった。

・口の中が粘つく。つばが少なく、つばを飲み込めないことがある。

・便秘になった。あるいは以前よりひどくなった。

・足の脛がむくみ、靴下のゴムの跡がのこるようになった。

かくれ脱水を防ぐ基本は、こまめな水分補給です。高齢者の場合は特に気温や体調の変化、喉の渇きなどを感じにくいことから慢性的に水分が不足しがちです。個人差はありますが1日1.2L程度を目安に、1日のなかで時間を決めて意識的に水分を補給することを心がけましょう。就寝中も汗をかいているため、朝起きた時にコップ1杯程度の水分補給も忘れないようにしましょう。

また、乾燥対策も大切です。加湿器の使用や、濡れたタオルを室内に干すなども効果的です。さらに冬は寒さ対策として厚着をする機会が増えますが、室内の温かい環境で厚着のままでいると、汗をかいて水分を奪う要因になります。脱ぎ着しやすい服装で体温をコントロールしましょう。

脱水は発汗だけでなく、季節による気温変化などさまざまな要因で起こります。冬だからといって油断することなく、こまめな水分補給を心がけて快適な冬生活を送りましょう。

管理栄養士 Y.M

知機能と運転免許~車の運転どうしよう』が開催されました。当院認知症疾患医療センターが主体となり、当院の事例を元に地域の様々な職種(医師、薬剤師、ソーシャルワーカー、臨床心理士、地域包括支援センター、医療秘書等)で、運転免許の自主返納へつながる環境資源は何か、生活背景に何が必要かなどを話し合いました。グループワークを行うことで、一個人では見えなかった様々な視点から問題や、前向きな改善方法も見いだすことができたと思います。移動支援だけでなく、地域での買い物ができる環境整備、それに伴う地域の人と人とのつながりが、自動車運転返納の重要な鍵を握っていることが明らかになったように思います。この事例検討会を通して、地域の医療・福祉機関、倉敷市役所の方と意見交換することができたことは、当院認知症疾患医療センターの役割を担えたと思います。

知機能と運転免許~車の運転どうしよう』が開催されました。当院認知症疾患医療センターが主体となり、当院の事例を元に地域の様々な職種(医師、薬剤師、ソーシャルワーカー、臨床心理士、地域包括支援センター、医療秘書等)で、運転免許の自主返納へつながる環境資源は何か、生活背景に何が必要かなどを話し合いました。グループワークを行うことで、一個人では見えなかった様々な視点から問題や、前向きな改善方法も見いだすことができたと思います。移動支援だけでなく、地域での買い物ができる環境整備、それに伴う地域の人と人とのつながりが、自動車運転返納の重要な鍵を握っていることが明らかになったように思います。この事例検討会を通して、地域の医療・福祉機関、倉敷市役所の方と意見交換することができたことは、当院認知症疾患医療センターの役割を担えたと思います。

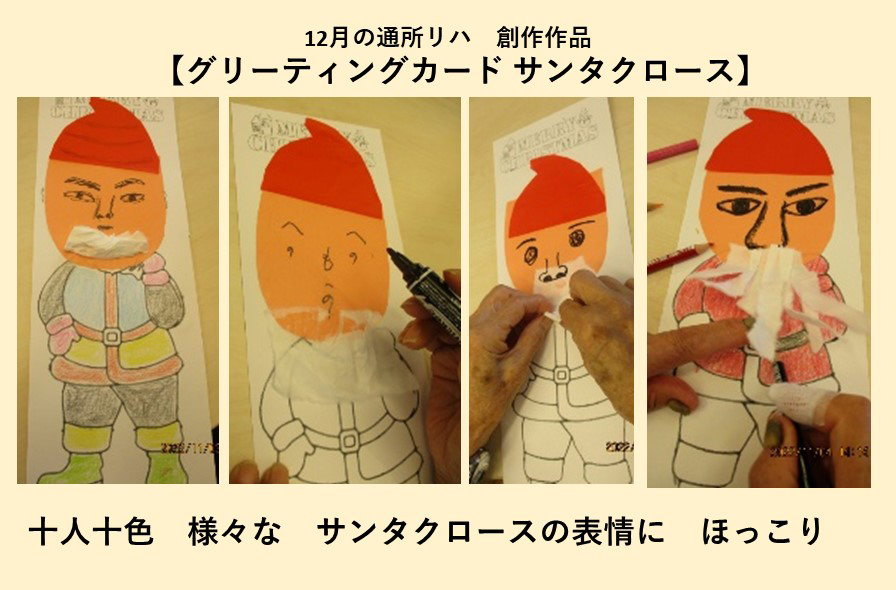

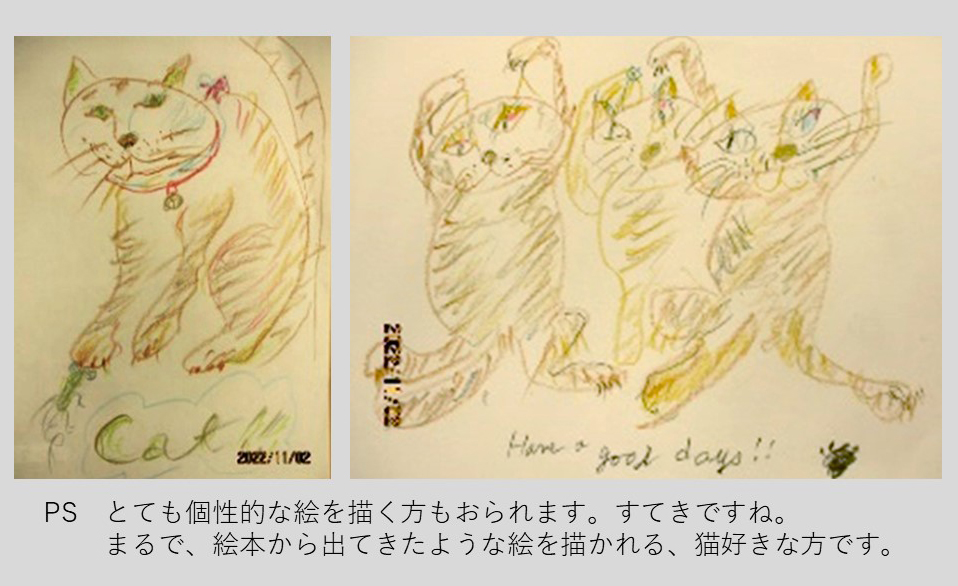

早いもので気がつけば12月、朝晩はすっかり冷え込むようになりました。

早いもので気がつけば12月、朝晩はすっかり冷え込むようになりました。 また、正面玄関はいってすぐ右側手の総合美容センターエントランスには、毎週、フラワーショップの方が活け込みをして下さっています。

また、正面玄関はいってすぐ右側手の総合美容センターエントランスには、毎週、フラワーショップの方が活け込みをして下さっています。

ここ最近増えてきました。倉敷市内の生活保護世帯は5,142世帯あり、倉敷市全体の1.5%となっています。保護世帯の約50%が高齢者世帯であり、またその高齢者世帯の88%が単身世帯と言う状況です。この生活保護制度は、日本国憲法第25条に定めている「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活場面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と明記されています。20年以上前、私が学生だった頃ゼミの先生より「最低限度の生活ってなんでしょう?」と問いかけられたことを思いだしました。「居・食・住が確保され、テレビや携帯電話(当時はポケベルやPHSでしたが)とプレイステーション、クーラーがあること」などと未熟な学生時代に答えた気がしました。世の中の社会情勢や物事の価値観、文化、風習等大きく変化を遂げているなか、個人がそれぞれ思う「最低限度の生活」に対する考え方は違うかもしれません。しかし、生活保護は自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度となっています。生活保護を必要とする可能性は、私を含め誰にでもあるものです。生活に困窮しどこの誰に相談したらよいか分からない事もあるかと思います。ご相談の際はお住いの自治体の福祉事務所へご連絡をしたり、また「住まい」に関しては、当施設「ケアハウスドリームガーデン倉敷」(軽費老人ホーム)へご相談頂ければ何かお役に立つことが出来るかもしれません。

ここ最近増えてきました。倉敷市内の生活保護世帯は5,142世帯あり、倉敷市全体の1.5%となっています。保護世帯の約50%が高齢者世帯であり、またその高齢者世帯の88%が単身世帯と言う状況です。この生活保護制度は、日本国憲法第25条に定めている「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活場面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と明記されています。20年以上前、私が学生だった頃ゼミの先生より「最低限度の生活ってなんでしょう?」と問いかけられたことを思いだしました。「居・食・住が確保され、テレビや携帯電話(当時はポケベルやPHSでしたが)とプレイステーション、クーラーがあること」などと未熟な学生時代に答えた気がしました。世の中の社会情勢や物事の価値観、文化、風習等大きく変化を遂げているなか、個人がそれぞれ思う「最低限度の生活」に対する考え方は違うかもしれません。しかし、生活保護は自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度となっています。生活保護を必要とする可能性は、私を含め誰にでもあるものです。生活に困窮しどこの誰に相談したらよいか分からない事もあるかと思います。ご相談の際はお住いの自治体の福祉事務所へご連絡をしたり、また「住まい」に関しては、当施設「ケアハウスドリームガーデン倉敷」(軽費老人ホーム)へご相談頂ければ何かお役に立つことが出来るかもしれません。