朝夕には秋の訪れを感じられる季節となりました。食欲の秋やスポーツの秋とはよく言いますが、皆様はしっかりとお食事を摂って運動をすることができていますか?今回は食事量の低下や運動不足により引き起こされるサルコペニアについて話をしていきたいと思います。

〇サルコペニア(筋肉減少症)とは?

サルコペニアとは、加齢にともない食事量や運動量が減少することで引き起こされる、身体の骨格筋量が減少した状態のことです。65歳の以上の男女の20%程度がサルコペニア状態にあると言われています。サルコペニアは移動能力の低下、日常生活動作能力の低下をきたし、転倒や骨折のリスクを高めるだけでなく、様々な病気の罹患率を高めると言われています。

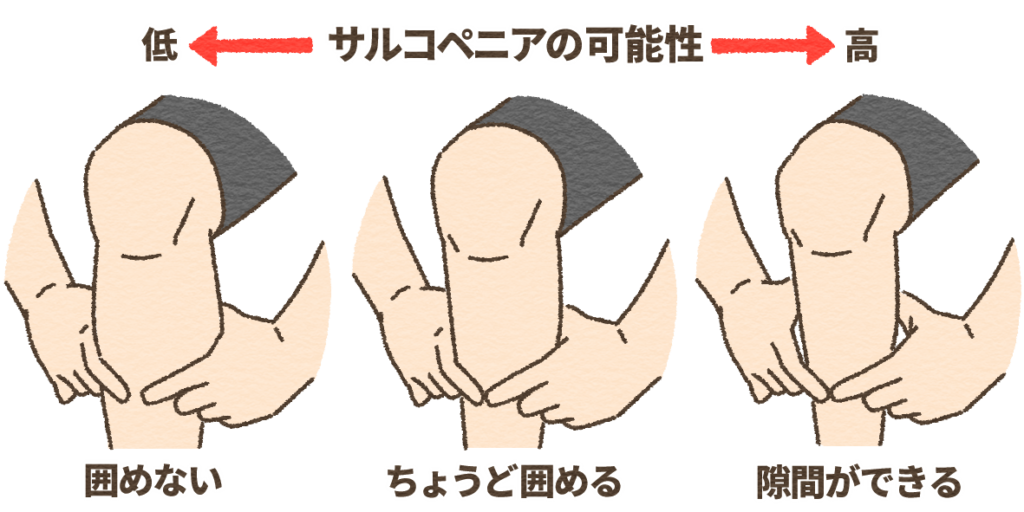

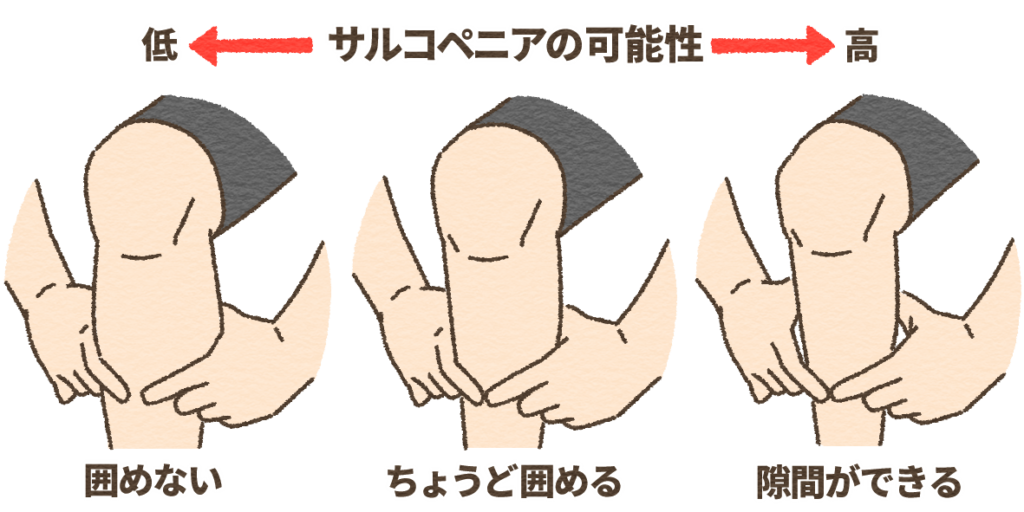

〇サルコペニアの簡易チェック

・指輪っかテスト

両手の人差し指と親指で輪っかを作るようにして、利き足ではない方のふくらはぎの最も太い部分を囲んでみましょう。ふくらはぎの方が輪っかより太い、または輪っかとふくらはぎの太さがちょうどの場合は筋肉量が十分あると考えられます。反対に輪っかとふくらはぎの間に隙間ができる場合は筋肉量が低下しており、サルコペニアである可能性が高い状態と言えます。

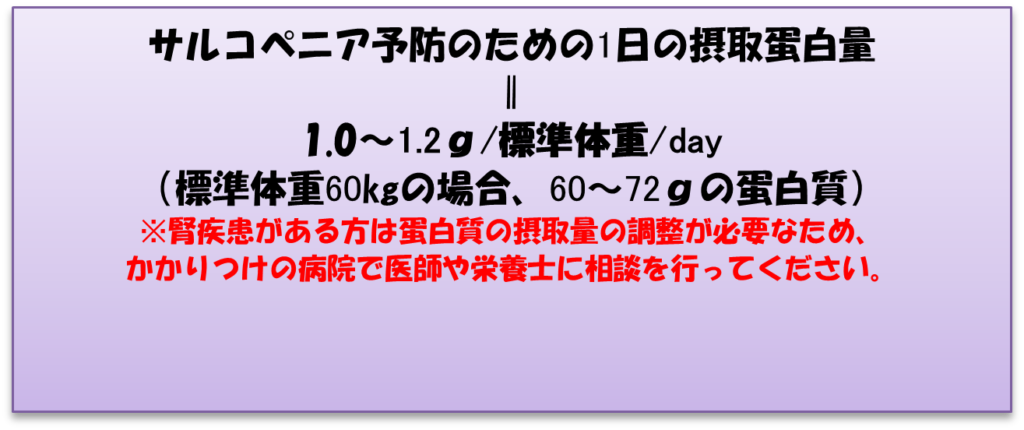

〇サルコペニアの予防と改善のためには?

身体の筋肉量を増やすためには、ただ運動をすれば良いという訳ではありません。食事量が少ない、または栄養バランスが整っていない食事内容のまま運動を行うと、逆に筋肉量が減少してしまう場合があります。

空腹状態や低栄養状態のまま運動を行うと、身体を動かすためのエネルギーが足りなくなってしまいます。そうなると身体の細胞は、既存の筋肉を分解してエネルギーに変えてしまいます。その結果、筋肉量を増やすために運動を行っているのに、逆に筋肉を分解して減らしてしまうということが起きます。

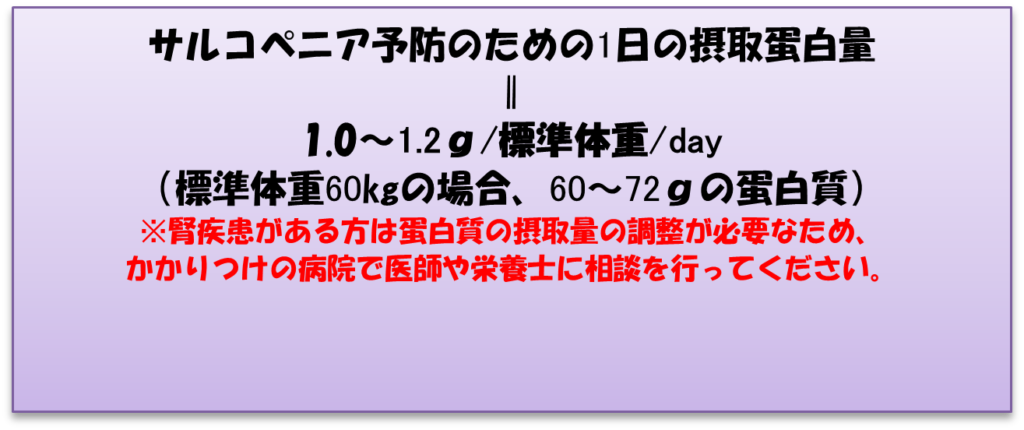

以上のことから、筋肉量を増やすためには栄養バランスの整った食事を摂った上で、筋力トレーニングを行うことが必要となります。特に筋肉を合成するためには、蛋白質の摂取が重要となります。毎食のメニューを決める際には蛋白質の多く含まれた食材を積極的に使用すると良いでしょう。

今回はサルコペニアについてお伝えしました。サルコペニアになると転倒や骨折のリスクが高くなるため、予防することが重要です。まずは指輪っかテストでご自身のサルコペニアのリスクをチェックされてみてはいかがでしょうか?

予防リハビリ K

◎お問合せ◎

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院通所リハビリテーション(予防リハビリ)

TEL:086-427-1128(相談担当 大段) ※営業時間 9:00~17:00

イラストAC:介護の無料イラスト素材集 けあぴく

また、部員のお一人は将来の夢として臨床検査技師を目指しているとのことで、取材の合間には進路や仕事についても話が弾みました。

また、部員のお一人は将来の夢として臨床検査技師を目指しているとのことで、取材の合間には進路や仕事についても話が弾みました。 始終緊張気味の生徒さん達でしたが、集合写真では笑顔を見せてくれました。今後のさらなる活躍を応援しております。倉敷平成病院としても様々な形で地域貢献できることに喜びを感じるこの頃です。

始終緊張気味の生徒さん達でしたが、集合写真では笑顔を見せてくれました。今後のさらなる活躍を応援しております。倉敷平成病院としても様々な形で地域貢献できることに喜びを感じるこの頃です。

質問は、PHSからスマホへの切り替えに伴うメリットや、スタッフの操作(使いやすさ)に関することに対して多くいただきました。高梁中央病院では、NCと院内内線電話機能を併用したいとのご意向で、通話の品質状況について大変気にかけておられました。

質問は、PHSからスマホへの切り替えに伴うメリットや、スタッフの操作(使いやすさ)に関することに対して多くいただきました。高梁中央病院では、NCと院内内線電話機能を併用したいとのご意向で、通話の品質状況について大変気にかけておられました。 ナースコールのスマホ化は、システムそのものよりもネットワーク部分の構築が最重要ポイントです。当院も稼動当初は、ネットワークの部分で看護部の方々にはご迷惑をおかけしました。患者様の命に直結するシステムでもありますので、今回の病院見学が高梁中央病院のより良いシステム構築の一助になれば幸いです。

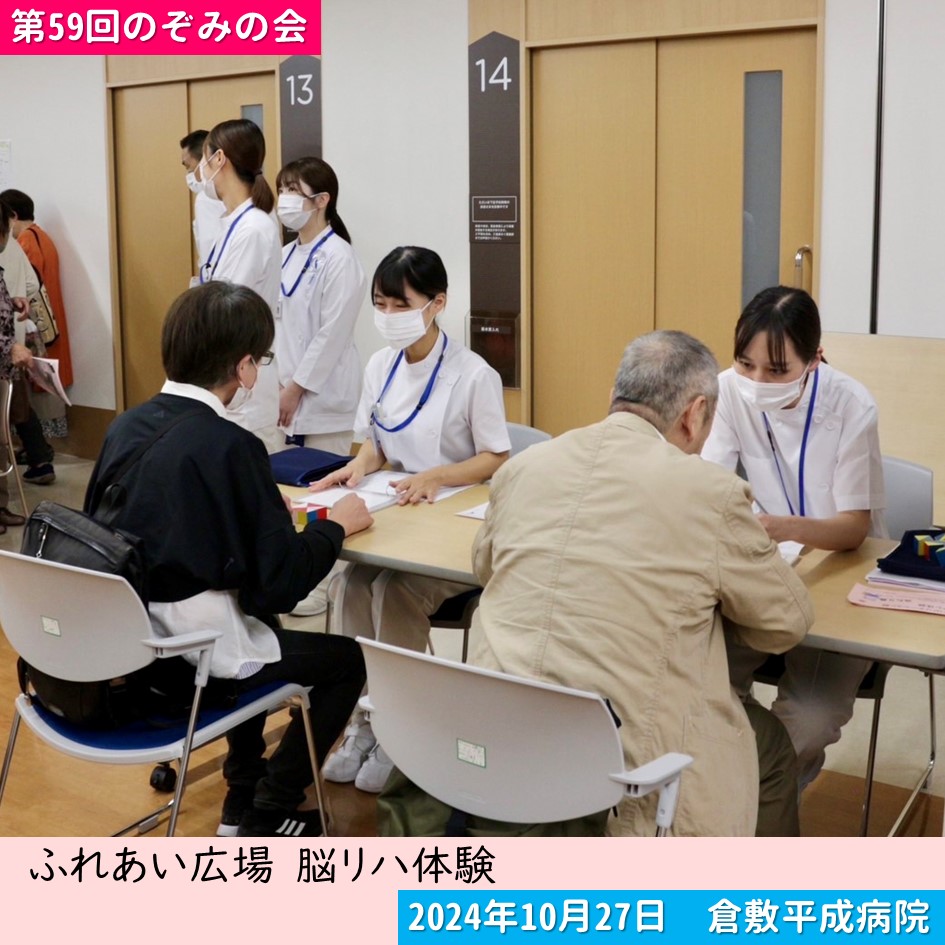

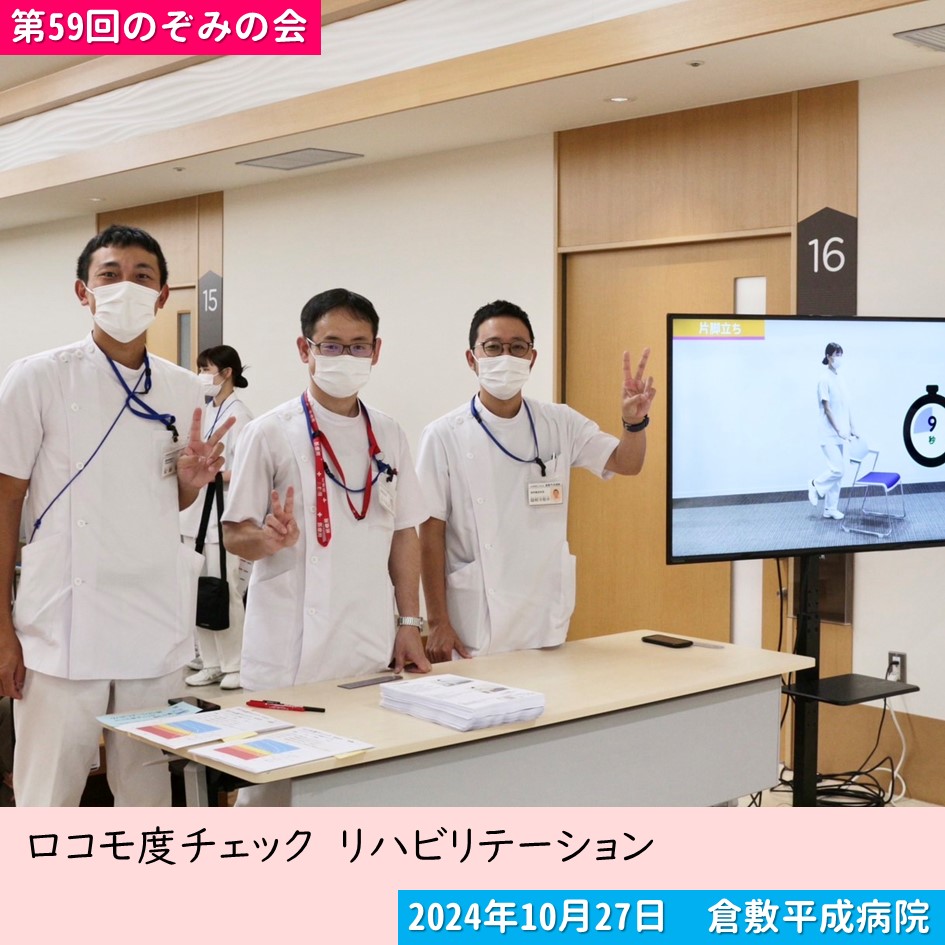

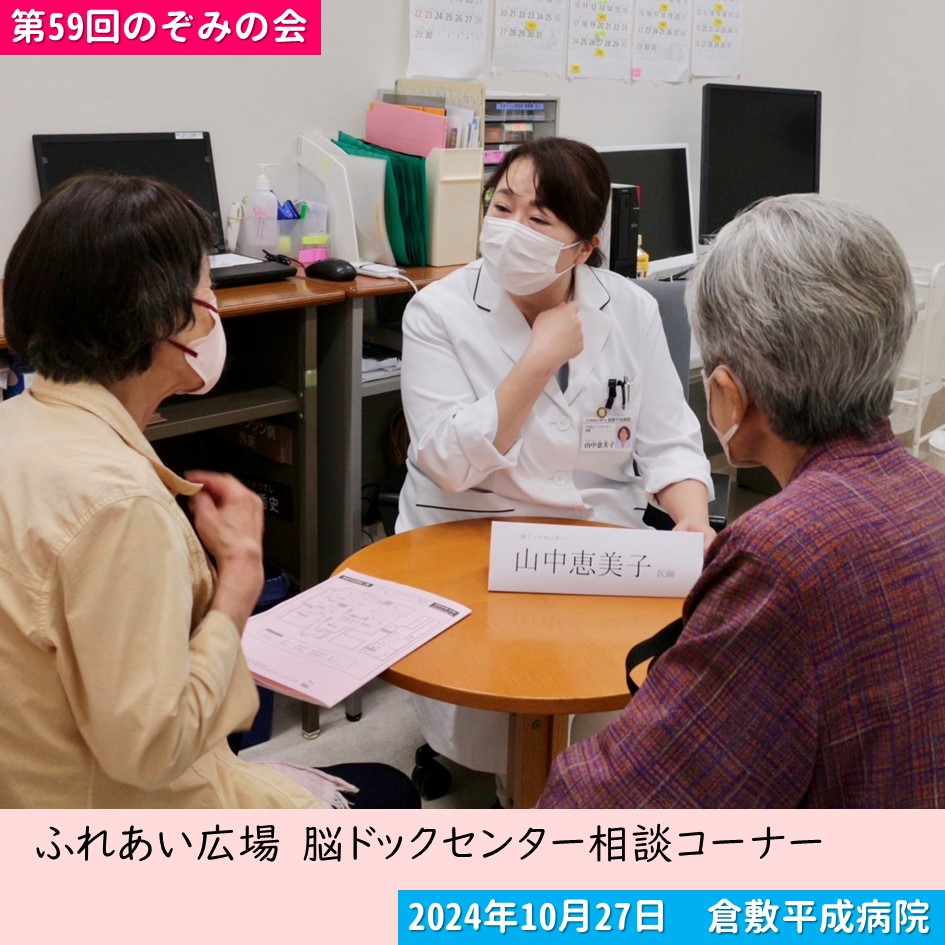

ナースコールのスマホ化は、システムそのものよりもネットワーク部分の構築が最重要ポイントです。当院も稼動当初は、ネットワークの部分で看護部の方々にはご迷惑をおかけしました。患者様の命に直結するシステムでもありますので、今回の病院見学が高梁中央病院のより良いシステム構築の一助になれば幸いです。 午後からのふれあい広場では、スポーツリハビリ体験や、認知症疾患医療センターのもの忘れチェック、健康相談や、創作コーナー、シールラリーと盛り沢山であっという間の1時間30分でした。

午後からのふれあい広場では、スポーツリハビリ体験や、認知症疾患医療センターのもの忘れチェック、健康相談や、創作コーナー、シールラリーと盛り沢山であっという間の1時間30分でした。

また来年さらに充実した「第60回のぞみの会」で皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。

また来年さらに充実した「第60回のぞみの会」で皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。

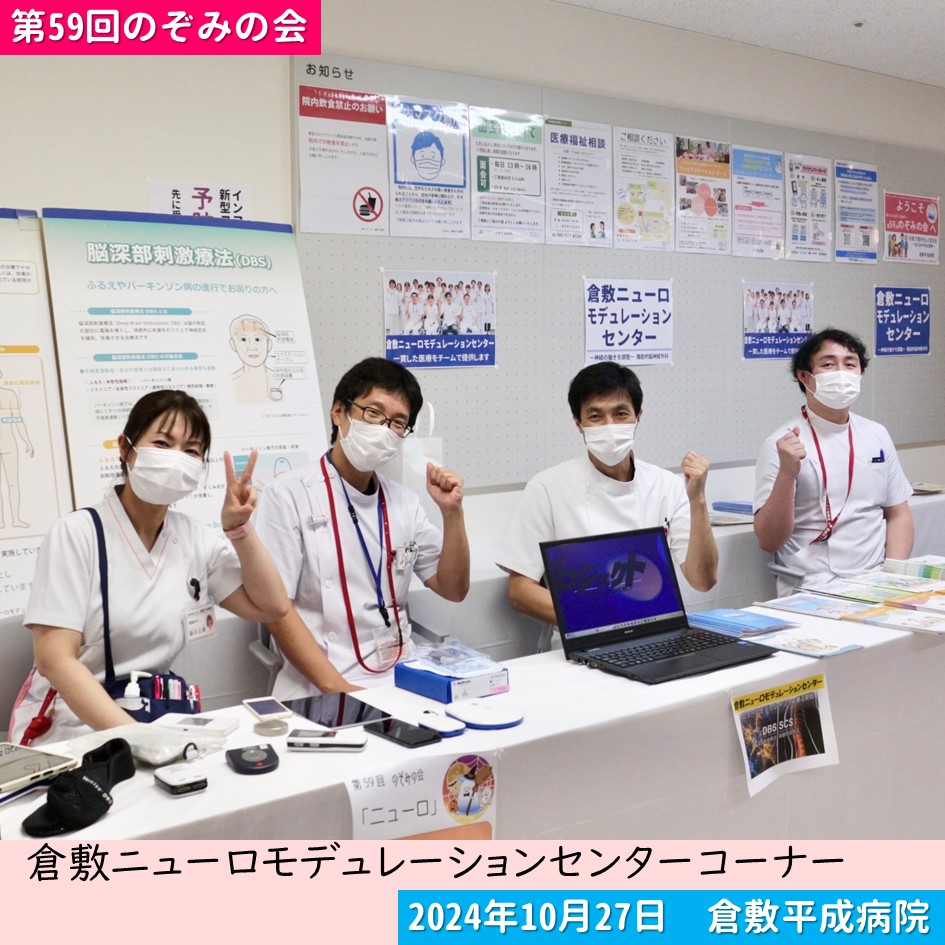

高尾聡一郎理事長の開会挨拶でまた皆さんとこうしてお会いできることを喜び合いました。

高尾聡一郎理事長の開会挨拶でまた皆さんとこうしてお会いできることを喜び合いました。 勉強会は脳神経外科部長山下圭一先生が「脳卒中の外科治療-時には手術も役に立つ―」と題して、脳卒中を予防するためのポイントまた治療法について、ことわざを例えに分かりやすくお話くださいました。

勉強会は脳神経外科部長山下圭一先生が「脳卒中の外科治療-時には手術も役に立つ―」と題して、脳卒中を予防するためのポイントまた治療法について、ことわざを例えに分かりやすくお話くださいました。 また、形成外科部長安井史明先生は「より良く生きるために形成外科にできること」と題して、形成外科領域について、皮膚のできもの(ガンも含む)の手術、顔面の手術、ヤケド、床ずれなど体表面のキズ、フットケア、美容関連について症例を示しながらご講演くださいました。

また、形成外科部長安井史明先生は「より良く生きるために形成外科にできること」と題して、形成外科領域について、皮膚のできもの(ガンも含む)の手術、顔面の手術、ヤケド、床ずれなど体表面のキズ、フットケア、美容関連について症例を示しながらご講演くださいました。

今回新しい取り組みで大変ご好評いただいたのは、くらしき作陽大学音楽学部学生さんで構成された「アンサンブルギフト」による木管五重奏の生演奏で、当院の取り組みをスライドショーで紹介しました。(第2弾 午後の部へつづく)

今回新しい取り組みで大変ご好評いただいたのは、くらしき作陽大学音楽学部学生さんで構成された「アンサンブルギフト」による木管五重奏の生演奏で、当院の取り組みをスライドショーで紹介しました。(第2弾 午後の部へつづく) 副院長・のぞみの会実行委員会委員長 S

副院長・のぞみの会実行委員会委員長 S

涌谷陽介認知症疾患医療センター長は、「認知症の多職種協働、専門職の躍動」についての座長と、「もの忘れ外来初診者におけるレカネマブ投与基準適合者の検討」についてポスターセッションをされました。

涌谷陽介認知症疾患医療センター長は、「認知症の多職種協働、専門職の躍動」についての座長と、「もの忘れ外来初診者におけるレカネマブ投与基準適合者の検討」についてポスターセッションをされました。

厳しい残暑もようやく終わりを迎え、少しずつ秋めいてきた今日この頃、グループホームでは毎年恒例の秋祭りを10月15日に開催しました。

厳しい残暑もようやく終わりを迎え、少しずつ秋めいてきた今日この頃、グループホームでは毎年恒例の秋祭りを10月15日に開催しました。