リハビリステーションピース2024年9月行事予定表(PDF)

記録的な猛暑日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

先日、友人とその子どもと一緒にランチをしてきたのですが、保育園で流行っている手足口病に親子ともども感染して大変だったのだという話を聞きました。現在、手足口病は全国的な流行が続いているようです。

〇手足口病とは?

手足口病はウイルス性の感染症のひとつで、原因ウイルスはエンテロウイルスやコクサッキーウイルスです。

これらのウイルスには複数の種類があるため、流行期に別々のウイルスが原因で何度も発症したり、幼少期に感染していない型のウイルスに感染することで大人も発症したりします。

手足口病には5歳以下の子どもが感染することが圧倒的に多く、大抵は子どもの頃にかかって免疫をつける感染症です。

また、例年6~8月に流行する「子どもの三大夏風邪」の1つといわれています。感染経路として、飛沫感染、接触感染、糞口感染(便と一緒に排泄されたウイルスが口に入って感染すること)が知られています。

〇手足口病の主な症状

ウイルスに感染してもすぐに発症するのではなく、感染から3~5日後に症状が現れる傾向にあります。

主な症状は、口の中、手のひら、足底や足背(足の甲)などに2~3mmの水疱を伴う発疹がでるのが特徴です。肘や膝、お尻にも発疹が出ることがあります。

また、約3分の1で発熱がみられることもありますが、高熱になることは少なく、通常は38℃以下で経過します。ほとんどの人は、3~7日のうちに治る病気です。

このほか、髄膜炎や脳炎などの頭の病気や心筋炎という心臓の病気を併発することがごく稀にあり、子どもは合併症にもとくに注意する必要があります。

〇手足口病に大人が感染した場合はどうなる?

手足口病というのは子どもの感染症というイメージが強いですが、ウイルス感染症であるために大人でも感染する場合があります。

大人の手足口病は子どもから感染するパターンがほとんどです。

大人が手足口病に感染し、症状がでる場合、子どもに比べて発疹が強く現れます。また発疹の前に、倦怠感や筋肉痛、悪寒などの症状、40℃ほどの高熱が出たりすることもあります。

大人の場合には発症のパターンが子どもとは異なることがあるため、発疹が出る前は風邪と勘違いをするケースもあります。

〇手足口病の予防方法

手足口病に有効なワクチンや治療薬はないため、日頃から予防を心がけることが大切です。

感染症対策には日頃から体力をつけて免疫力を高めておくことはもちろんですが、こまめな手洗い・消毒を行うこと、食器やタオルの共用を避けること、排泄物を適切に処理することなどで手足口病を予防することもできるため、流行期には実践していくようにしましょう。

・手足口病|厚生労働省|厚生労働省

・手足口病は大人にも感染する?主な症状や予防方法を紹介|健栄製薬株式会社より引用

臨床検査部 A.M

イラスト:イラストAC

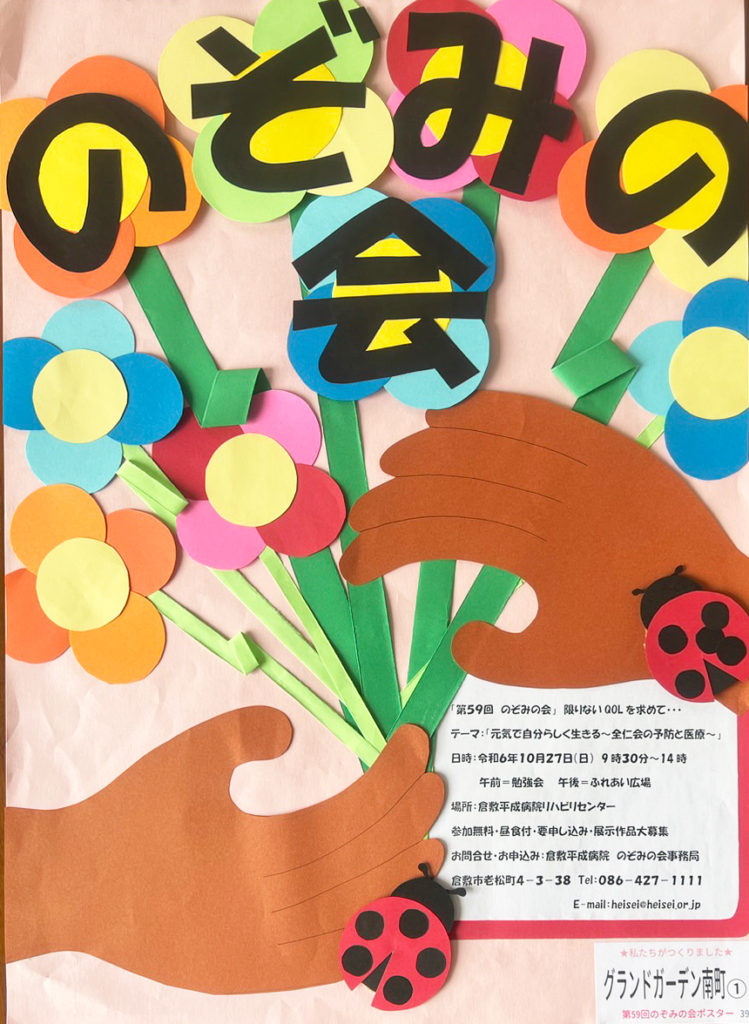

第59回のぞみの会は、『元気で自分らしく生きる~全仁会の予防と医療~』をテーマとし、倉敷平成病院を会場として開催します。今年は1000人規模での開催となっており、多くの方に来場していただけると嬉しいです。

院内の様々なところに、各部署で作成したポスターが掲示してありますので、来院された際には是非見てみてくださいね♪

数年前、私が学生の時にのぞみの会に参加させていただいていました。その時はスタンプラリーの景品をもらうために必死にスタンプ集めをしていた記憶があります。

今年は開催する側として、皆様と共に楽しみたいと思います!

皆様のお越しを心よりお待ちしています♪

本日8/9は のぞみの会カウントダウン79日目です!

本日8/9は のぞみの会カウントダウン79日目です!

※ポスターはグランドガーデン南町が作成したものです。

第59回のぞみの会実行委員 2階病棟看護師N

糖尿病療養を長く続けるのは大変なことです。私たち管理栄養士がそのお手伝いのひとつとして糖尿病患者さんと一緒に行っていることを紹介します。

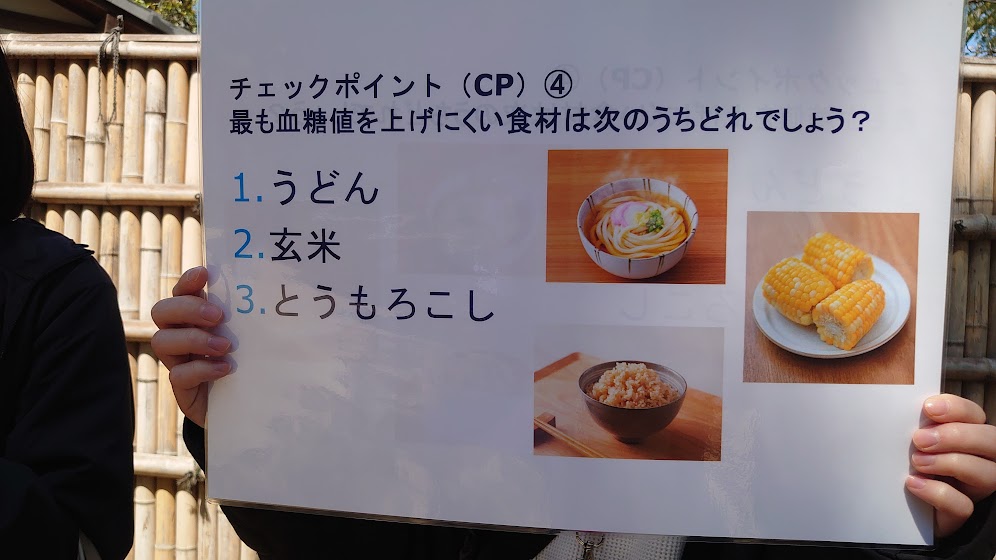

① 歩いて学ぶ糖尿病おかやま後楽園ウォークラリー

岡山県糖尿病協会やノボノルディスクファーマなどが共催していて県内の医師、看護師、薬剤師、栄養士などと、糖尿病患者さんがチームとなり約2時間の制限時間のなかで地図をもとに歩いて各チェックポイントで糖尿病にまつわるクイズに回答し、正解数とゴール時間を競うイベントです。毎年4月に開催されていて、去年私も参加して患者さんと一緒に後楽園を歩きました。患者さんの体調を見ながら適宜、水分補給のタイミングを作ったり、無理なく歩けるようにサポートを行うという役割もあるのですが、各チェックポイントで患者さんと一緒にクイズの答えを考えたり、運動療法の大切さも同時に学べるなど有意義な時間でした。過去には当院チームが1位になったこともありますが、今回は入賞できませんでした。次は頑張りたいです。

② 糖尿病料理教室

2ヶ月に1回、糖尿病患者さんやその家族を対象に開催しており、次回126回を迎える長寿イベントです。コロナ禍で中止していた期間もありましたが、再開の要望が多かったため感染対策に気をつけながら短時間で実施しています。管理栄養士が行事や旬などのテーマにそって献立を考えるのですが、去年のクリスマスには身体をあたためる効果のある食材(にんにく、しょうがなど)を使ったメニューに、サラダやデザートのデコレーションも凝ってかわいらしく仕上げました。主食、主菜、副菜をバランスよく揃えることで、糖尿病患者さんにヘルシーでも満足感のある食事ができることを体験してもらっています。日々の食生活に活かしてもらえるよう私たち管理栄養士も工夫しており、毎回好評をいただいています。

どちらも患者さんがより身近に感じられ、管理栄養士として新たな気づきができる場となっています。これからも患者さんが糖尿病療養を楽しく継続できるようなサポートをしていきたいと思います。

管理栄養士 M.T

8月になり暑い時期が続きますが、皆様お障りなくお過ごしでしょうか?8月になり暑い時期が続きますが、皆様お障りなくお過ごしでしょうか?

夏はイベントも多く、キャンプや海など活動も多くなる季節ですね。今回は熱中症対策について効果的な方法をご紹介させていただきます。

どうして熱中症になるの?

人間には、暑ければ汗をかくなど、36℃前後に体温を調整する機能があります。

高温多湿な場所に長時間いたり脱水状態になったりすると、この機能にエラーが発生し、身体に熱が籠り、臓器が正常に働かなくなります。この状態を熱中症と言います。

手足が痺れる、眩暈がする、足が攣るなどは熱中症の初期症状です。すぐに涼しい場所に移動し、水分補給をしましょう。

年々平均気温は上昇しており、対策もアップデートしていく必要があります。水分補給をする、帽子で直射日光を避けるなどの基本対策のほか、野外では身体を冷やして予防するのも効果的です。皮膚を濡らしてから風を当てると気化熱現象で効率よく冷えるので、濡れタオルやハンディファンを活用してみてください。

身体の中でも特に冷やしたいのは太い血管が走っている首と脇です。首・脇を冷やすことで冷えた血液が全身を循環するので、効率よく深部体温を下げることができます。

首…首の両脇には脳へ血液を運ぶ、頸動脈があります。保冷剤や濡れタオル、ネッククーラーを当てて冷やすのがお勧めです。

脇…袖付つきの服なら腕の内側上腕を冷やしても効果があります。保冷剤や缶・ペットボトルなどの冷たい飲み物を脇に挟んでも手軽に冷やすことができます。

このような症状があったら早急に医療機関へ

✔頭痛がする

✔だるさや吐き気がある

✔意識がもうろうとしている

✔身体が熱い

✔呼びかけに対して返事がおかしい

熱中症は野外で起こるばかりでなく、約半数は屋内で発症しています。屋内では温度と湿度の確認が大事で、室温が28℃程度、湿度が50~60%に保たれているか確認してみてください。

自覚がないまま脱水状態になるのを防ぐためにもこまめに水分補給を行いましょう。

予防リハビリテーションでは夏バテ防止の為に、食欲が落ちている時にでも食べやすい食材を用いた簡単レシピの紹介や毎年夏バテ予防に関する健康講座を行っています。体験の際にもご相談に対応しておりますので、ご興味をお持ちの方は担当者までご連絡下さい。

しっかり対策を行って元気で夏を乗り切っていきましょう。

介護福祉士S

◎お問合せ◎社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院通所リハビリテーション(予防リハビリ)

TEL:086-427-1128(相談担当 大段) ※営業時間 9:00~17:00

毎日暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。令和6年度もあと少しで折り返しを迎えようとしています。時が経つのは本当に早いですね。

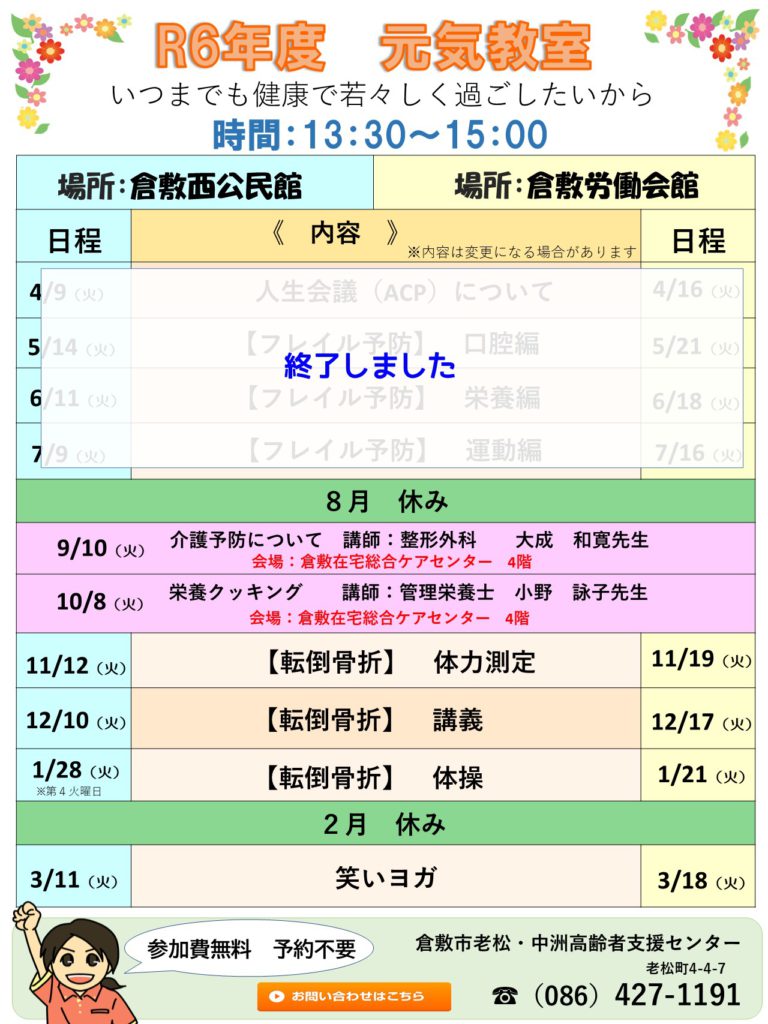

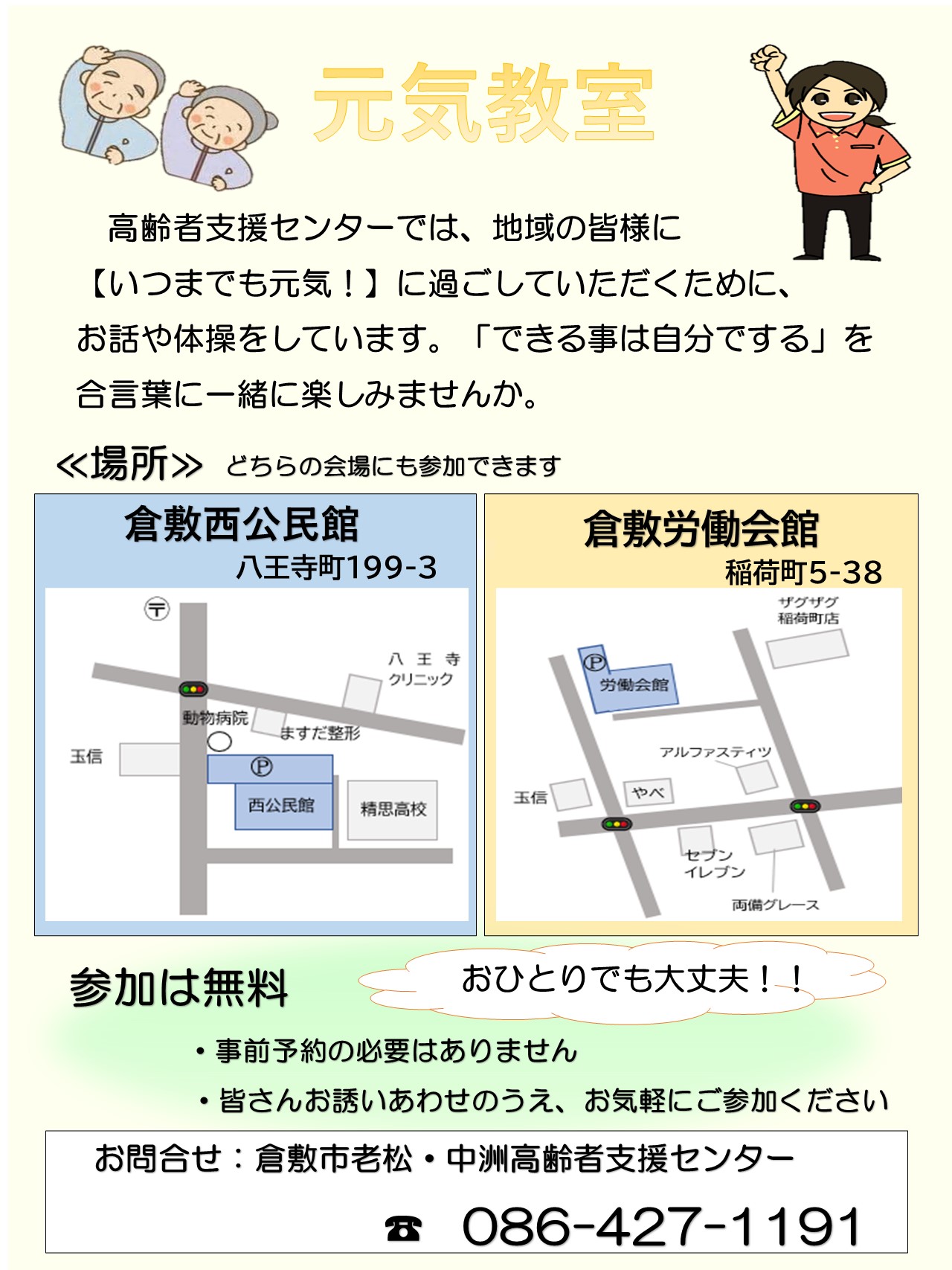

本日のブログでは、当支援センターが主催して行っている元気教室の後半の日程をご案内させていただこうと思います。

8月はお休みとなっております。

9月、10月の予定は、倉敷在宅総合ケアセンターにて合同開催とします。

皆様のご参加をお待ちしております。(参加費無料 予約不要)

教室についてのお問い合わせ先:倉敷市老松・中洲高齢者支援センター

倉敷市老松町4-4-7 ☎(086)427-1191

こんにちは 介護老人保健施設 倉敷老健です。

皆様、暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。

今回は倉敷老健で行っている看取りの対応についてお話をさせていただきます。

老健は基本的には在宅復帰の施設であり、もちろんリハビリや体調管理をしながら介護者の方にも休息をとって頂き住み慣れた地域で長く過ごせる事を目的とした施設です。

しかし、超高齢化社会に伴い当老健をご利用して頂く方も、年々ご高齢の方や体調の不安定な方が増えてきています。今までも状態が悪くなった時に、すぐに病院に行くのではなく過ごし慣れた老健で看取りまでお願いをしたいというご家族の声も多くありました。

当老健では令和5年12月よりターミナルケア加算というものを算定し、医師より看取り期であると判断された場合、病状説明を実施し、ご希望される方には老健での看取りを行っています。

当老健では令和5年12月よりターミナルケア加算というものを算定し、医師より看取り期であると判断された場合、病状説明を実施し、ご希望される方には老健での看取りを行っています。

もちろん病院ではないので医療的にできることも限られています。しかし、ご本人・ご家族の意向を聞きながら心穏やかに過ごして頂けるように心掛けています。

今までも何名かの方を、看取り、お見送りさせて頂きました。お亡くなりになる数日前に満開の桜の木の前で、リハビリ・介護スタッフがご入所の方をリクライニング車椅子にお乗せし、介護者である旦那様と一緒に記念写真を撮りました。

ずっと仲の良いご夫婦で、大変な時期を在宅介護で旦那様が介護された上で老健に入所された方です。最後の2ショットになりましたが素敵な写真で旦那様も喜ばれ、見ているこちらも目頭が熱くなりました。

いつまでもお元気にお過ごしいただきたいという思いが一番ですが、その時期が近づいてきた時に老健での看取りが選択肢のひとつとしてご提案できる体制が整ったことは大変意義があるのではないかと思っています。

これからも、当老健でのご永眠を望まれる方に対し、人生の大切な最期を、ご本人・ご家族の気持ちにできる限り寄り添うことができたら・・・と職員一同心から思っております。

倉敷老健 介護支援専門員 主任 T

倉敷老健 介護支援専門員 主任 T

日本には季節の行事がいろいろありますが、七夕はロマンチックだと思いませんか? 七夕は「星祭り」とも呼ばれ、旧暦の7月7日に行われてきました。現在使っている新暦にすると、今年の七夕は8月10日だそうです。

ケアハウスでは毎年笹竹に七夕の飾り付けをしています。

今年も飾りはご入居の方にお願いして、折り紙で輪飾りや三角つなぎなどいろいろな飾りを作っていただきました。

短冊はどなたでも自由に書けるように用意し、たくさんのお願い事が集まりました。そして、集まった飾りと短冊はご入居の方と一緒に飾りました。

飾り付けをしたあと、思っていたより飾りが少ないと気にされた方が新たに飾りを作ってくださり、華やかな七夕飾りになりました。

短冊には「世界が平和になりますように」「災害のない1年でありますように」「皆が健康で長生きできますように」など幸せや健康を願うものが多くありました。

昨年はコロナ感染症に関するものも多くありましたが、5類感染症に移行になったこともあり、今年はコロナ感染症に関する短冊はありませんでした。

昔は七夕の夜に「七夕送り」として笹飾りを川や海に流していました。川に流すことによってお清めとなり、海に出てずっと行くと水平線から天の川にたどり着くと言われていました。

また、七夕の笹を燃やすことで、短冊に書いた願い事が煙になって天まで昇っていき神様が願いを叶えてくれるとも言われていました。

しかし、現在は伝統行事とはいえ無断で川に流すことはできません。そこで、「清め包み」として白い紙に包んで捨てたり、神社で「お焚き上げ」をしてもらったりするといいそうです。

皆様のお願い事が叶うといいですね。

ケアハウス 介護福祉士 S.T