アナフィラキシーという言葉の定義が、2011年 世界アレルギー機構でなされ、免疫学的機序があっても無くても症候が一定の診断基準に該当すれば「アナフィラキシー」と表現することになっています。それまでは、非免疫学的機序による場合にはアナフィラキシー様反応という表現をしていましたが、区別しなくて良いことになりました。

アナフィラキシーのBrighton(ブライトン)分類

突然発症し急速に進行する2つ以上の臓器の症状を、皮膚/粘膜・循環器・呼吸器に関わる主症状と副症状、そして消化器の副症状の組み合わせで分け、レベル1(強く確からしい)・レベル2(中等度に確からしい)・レベル3(やや確からしい)を決め、ここまでをアナフィラキシーとします。レベル4は情報不足、レベル5は必須条件を満たさない状態です。

実際の医療現場では、30分以内に皮膚/粘膜症状、気道/呼吸器症状、循環器症状、強い消化器症状のうち2つ以上の症状が発現した場合にアナフィラキシー発症とみなし、対応を開始します。

安静・下肢拳上、アドレナリンの筋肉注射、(β遮断薬使用患者へは、効果不十分時にグルカゴン筋肉注射を追加)、輸液・酸素吸入、補助的な薬剤追加(抗ヒスタミン薬、副腎皮質ステロイド薬)、必要に応じ気管支拡張薬の吸入、気管挿管・人工呼吸などです。

アナフィラキシーの原因はIgEが関与する物質、関与しない物質、免疫が関与しない物質や状況に分けられますが、非常に多くの原因があります。

新型コロナウイルスワクチンにはポリエチレングリコール(ファイザー社とモデルナ社のmRNAワクチン)やポリソルベート(アストラゼネカ社ワクチン)が含まれていて、この成分に対してアレルギーがある場合にアナフィラキシーを発症する可能性があると考えられています。

ポリエチレングリコールやポリソルベートは、種々の薬(内服薬 注射薬 外用薬)や化粧品、食品に広く使用されていて、知らず知らずのうちに感作されている場合があります。ある薬品に対するアレルギーも効能主成分ではなくて含まれているポリエチレングリコールやポリソルベートに対するアレルギーかもしれません。これらを含む薬品や化粧品、食品にアレルギーを持つ人はもちろん、内服や外用ではアレルギーを生じていない人でも、ポリエチレングリコールやポリソルベートが体内へ直接注入されることによってアレルギー反応やアナフィラキシーを発症するかもしれません。mRNAワクチンに対してアナフィラキシーを発症した人の90%が女性ですが、化粧品に含まれるポリエチレングリコールや交差性のあるポリソルベートに感作されている可能性が指摘されています。

同じ主成分の薬剤でも、製品や剤型によってポリエチレングリコールやポリソルベートが含まれているものといないものとがあります。特定の医薬品使用後にアレルギーやアナフィラキシーを生じたことのある人は、その医薬品にポリエチレングリコールやポリソルベートが含まれていないかどうかを確認する必要があります。もし含まれている医薬品であれば、新型コロナウイルスワクチンの接種不適当者や接種要注意者に該当します。

事前にアレルギーの有無が判れば安心ですが、ポリエチレングリコールやポリソルベートに対する特異的IgE抗体の測定は確立されていないので、現在では感作状況を検査で確認することはできません。

ファイザー社が提供している「コミナティ(ファイザー社の新型コロナウイルスワクチン)を接種される方とその家族へ」という小冊子があり、「よくある質問」のQ8に、過去に他のワクチンや医薬品、食品、化粧品に対してアレルギー反応があったのですが、本ワクチンを接種しても問題ないですか? があり、回答A8には予診票にアレルギーの情報をできる限り記載のうえ、事前にかかりつけ医に相談するか、もしくは接種当日、医師にご相談ください。とあります。

「かかりつけ医の私」は、相談された場合、その医薬品の主成分ではなく薬品名そのものが判れば、検索してポリエチレングリコールやポリソルベートが含まれていないかどうかを知ることができますが、主成分しか判らない場合や食品、化粧品についてはおそらく検索できません。またその薬剤、食品、化粧品の主成分に対するアレルギーなのか含まれるポリエチレングリコールやポリソルベートへのアレルギーなのかは誰にも判らないので、正確な判断をすることは不可能です。接種当日に相談を受けた医師はどのように説明するのでしょうか。正確には答えられないにも関わらず、「現場の医師に相談下さい」と言うのは、製薬会社としていかがなものでしょうか。

新型コロナウイルス感染症での重症度を評価する指標に、動脈血酸素飽和度があります。

新型コロナウイルス感染症での重症度を評価する指標に、動脈血酸素飽和度があります。 冬 空気が乾燥して皮膚も乾燥し痒みの原因になることがあります。

冬 空気が乾燥して皮膚も乾燥し痒みの原因になることがあります。 最近、動悸を訴える方が多いように感じています。動悸とは心臓の拍動を自覚する症状ですが、命に係わる心臓の病気の徴候であることは稀で心臓病のない多くの人でもある症状です。とは言え動悸を訴えておられたら疾患がないかどうか心配になります。

最近、動悸を訴える方が多いように感じています。動悸とは心臓の拍動を自覚する症状ですが、命に係わる心臓の病気の徴候であることは稀で心臓病のない多くの人でもある症状です。とは言え動悸を訴えておられたら疾患がないかどうか心配になります。

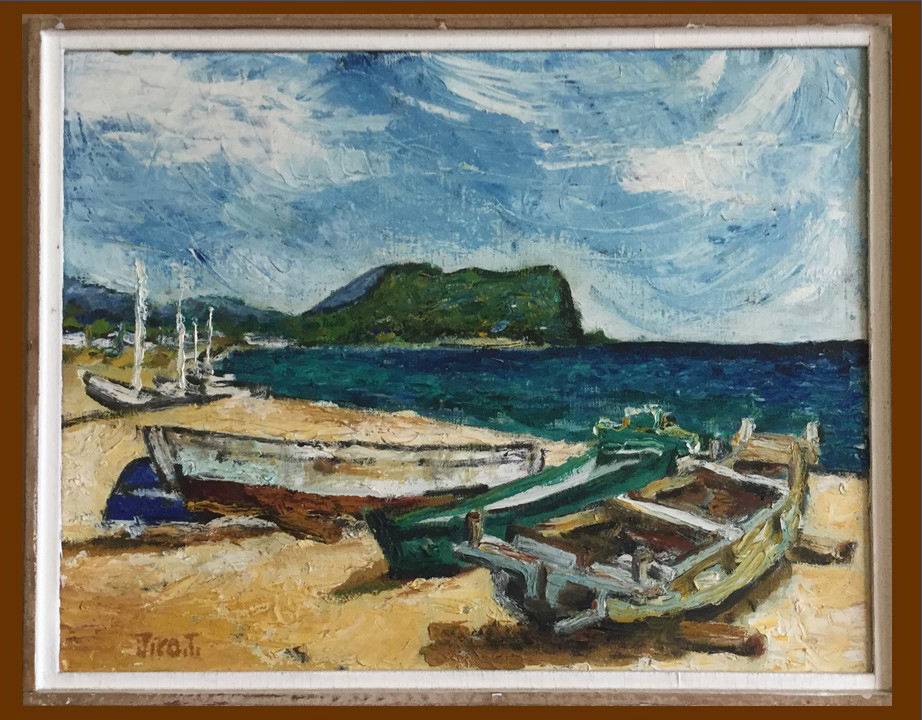

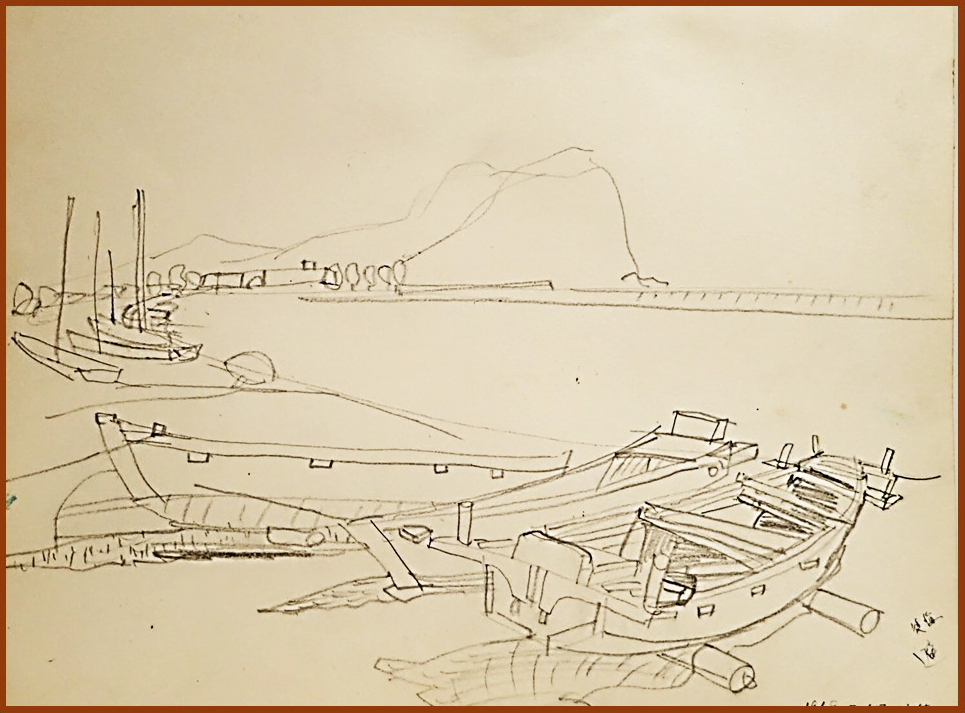

高校2年生の時(54年前)に、1年生の臨海学校のコーチをするように言われ、男女6名ずつのコーチの一人として参加しました。顔を水につけれるけれども泳げないクラス(男子15人)の担当でした。

高校2年生の時(54年前)に、1年生の臨海学校のコーチをするように言われ、男女6名ずつのコーチの一人として参加しました。顔を水につけれるけれども泳げないクラス(男子15人)の担当でした。

を考える必要も出てきます。低拍出症候群や心筋梗塞などの心疾患、起立性調節障害、血液疾患、感染症、血管炎、低血糖などありとあらゆる疾患を区別しなければなりません。甲状腺疾患や副腎不全などの内分泌疾が「異常な疲れ」をきっかけにして見つかることもあります。

を考える必要も出てきます。低拍出症候群や心筋梗塞などの心疾患、起立性調節障害、血液疾患、感染症、血管炎、低血糖などありとあらゆる疾患を区別しなければなりません。甲状腺疾患や副腎不全などの内分泌疾が「異常な疲れ」をきっかけにして見つかることもあります。 標準体重は、職域健診の異常所見の合計数が最も少なくなるBMI(体格指数)22に基づいて算出されています。(適応範囲は30歳~59歳とされていますが)標準体重=「身長(メートル)×身長×BMI22」kgです。

標準体重は、職域健診の異常所見の合計数が最も少なくなるBMI(体格指数)22に基づいて算出されています。(適応範囲は30歳~59歳とされていますが)標準体重=「身長(メートル)×身長×BMI22」kgです。