革命中の通所リハビリテーションです。

「もっと利用者さまに提供できるサービスメニューを増やしたい! 利用者さまの潜在能力をもっと引き出したい」という思いから、プログラム内容とレイアウトの変更に取り組んでいます。

その取り組みを全5回連載しています。

前回の記事は→

倉敷総合ケアセンター(倉敷老健)通所リハビリテーションの新たな試み

倉敷総合ケアセンター(倉敷老健)通所リハビリテーションの新たな試み~リハビリ意欲が高い方編~

第3回目となります今回は「認知症状を有する方々と職員の笑顔が溢れる部屋作り」についてご紹介致します。

スタッフは専従の介護福祉士(認知症ケア専門士)を中心に、心理士・作業療法士・生活支援相談員など様々な職種がチームを組み連携をしています。

1日のプログラムは固定せず、その時の利用者さまの様子や嗜好に合わせて行っています。必要に応じて、倉敷平成病院に併設している認知症疾患医療センターとも連携をとり、ケアの質向上に努めています。ご家族との情報交換も、利用者さまの新たな一面やご家族のお悩みなどが分かる重要なツールとなっています。

結果、ご家族からは「こんな笑顔久しぶりに見ました」「困っていた症状が改善されました」といううれしいお言葉を頂いています。

先日、職員の技術向上のため認知症ケア専門士や心理士等によるパーソン・センタード・ケアの研修を実施しました。

パーソン・センタード・ケアとは認知症をもつ方を一人の人と尊重し、その方の視点や立場に立って理解しケアを行う認知症ケアの考え方です。

詳しくは→「NPOパーソン・センタード・ケアを考える会」

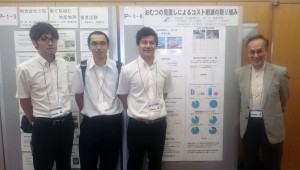

また今回、パーソン・センタード・ケアに関する研究を9/11に川崎医療福祉大学 川崎祐宣記念講堂で行われる「第1回岡山県地域包括ケアシステム学会」にて発表します。

他にも「突発的な天候不良時に利用者さまの安全な送迎についての検討」や「保育園児の読み聞かせが通所者さまの心身機能に及ぼす影響」など、当事業所のさまざまな取り組みに関する研究を発表することとなっています。他病院や施設での取り組みや研究結果を聞くことができます。

医療関係で働かれていない方でも、どうぞお気軽に足を運んでみてください。当日参加費として1000円をお支払いする形となっています。

ぜひお越しください→「第1回岡山県地域包括ケアシステム学会」

今後もご利用者さまが安心して過ごして頂ける、笑顔が溢れる部屋づくりを目指して、臨床活動はもちろん、研修や研究活動にも積極的に取り組みます。

これからも倉敷在宅総合ケアセンター通所リハビリテーションの取り組みについてご紹介させて頂きますので、興味がある方はのぞいてみて下さい。

これからも倉敷在宅総合ケアセンター通所リハビリテーションの取り組みについてご紹介させて頂きますので、興味がある方はのぞいてみて下さい。

倉敷総合ケアセンター(倉敷老健)通所リハビリテーション

叶智子(介護福祉士 認知症ケア専門士) 阿部弘明(心理士)

『呼気NO検査』とは、呼気に含まれる一酸化窒素の濃度を測定することで「喘息(ぜんそく)の有無」を診断する検査です。

『呼気NO検査』とは、呼気に含まれる一酸化窒素の濃度を測定することで「喘息(ぜんそく)の有無」を診断する検査です。