やっと梅雨が明けたと思ったらとても暑い日が続いています。検体検査室は検査機器が多いため、冷房を強めに使用していて少し寒いくらいですが、外に出るとこの暑さです。温度差がかなりあるため体がついて行きません。水分補給をしっかり行って熱中症には注意したいものです。

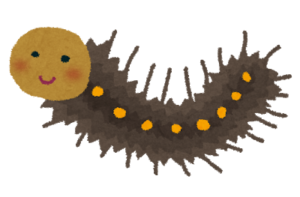

さて先月のことですが、自宅の庭の植木に黄色い毛虫を発見しました。去年も発生したので「またか…」と思いましたが、気付くのが早かったため、まだそんなに葉を食べられていなくてよかったです。すぐに駆除してもらい被害が広がることなく済みました。

そこで「毛虫」と「毛虫皮膚炎」について調べてみました。

毛虫は、チョウやガの幼虫のうち、毛や棘が生えているもので、特にガ類の幼虫で毛が多いものを指す場合が多いですが、少々毛の生えたイモムシと明確な区別はないようです。

毛虫には毒があると思っていましたが、実際に有毒なのはごく一部で、日本のガではドクガ科、カレハガ科、ヒトリガ科、イラガ科、マダラガ科の一部の幼虫に限られるそうです。しかし、有毒種のいくつかはごく普通種でもあるようです。

毛虫の毒毛には毒針毛と毒棘の2種類のタイプがあり、ドクガ科、カレハガ科、ヒトリガ科の一部の幼虫が持つ毒毛は毒針毛タイプです。ドクガ科の主要な有毒種はドクガ、チャドクガ、モンシロドクガなどで、これらは終齢幼虫(蛹になる直前の幼虫)の毒針毛を繭・成虫・卵塊・1齢幼虫と成長することで一生涯毒針毛を持っていることになり毒性も強いので注意が必要です。カレハガ科はドクガ科とは異なり成虫には毒針毛は付着しないそうです。カレハガ科で毒性が強く危険なものは、マツカレハ、クヌギカレハ、タケカレハなどです。ヒトリガ科は毒針毛を持つ種類はわずかで、ヤネホソバ、ツマキホソバなどが該当するそうです。

一方、イラガ科、マダラガ科の一部の幼虫が持つ毒毛は毒棘タイプで、短い棘の付け根に毒液の入った袋があり、注射器のように刺して毒液を外敵の皮膚に注入します。刺されると電気が走るような非常に強い痛みがあるそうです。

毛虫を予防する対策としては、卵の駆除、農薬等による予防、庭木の剪定があります。

毛虫皮膚炎は、毛虫の毒に触れることで引き起こされる皮膚炎のことを指し、毛虫の活動が活発になる4月から10月頃の発症が多いようです。チャドクガの被害が最も多く、症状は毛虫の毛に触れた皮膚が赤くなり、かゆみを伴うようになります。また、直接毛虫に触れて生じるだけでなく、毛虫の毛が服に付着し、それに触れることや、風にのった毛に触れることで症状が現れることもあります。

治療は、毛が皮膚に残っている場合には、テープなどを使用して毛を取り除きます。ステロイドの外用薬を塗布してかゆみや炎症に対しての対応を行い、かゆみが強い場合には、さらに抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬などの内服薬の使用を検討するようです。掻いてしまうとひどくなってしまうので、毛虫皮膚炎かもしれないと感じたら、早く皮膚科を受診することをお勧めします。

毛虫との接触が考えられる屋外活動を行う場合は、できるだけ肌の露出を少なくするなど対策をとることが有効です。

参照:メディカルノート、Wikipedia

臨床検査部 Tama

8月に入りようやく梅雨が明け、本格的な暑さになってまいりました。

8月に入りようやく梅雨が明け、本格的な暑さになってまいりました。 今年はコロナウイルスの影響もあり、例年よりは規模を縮小てての開催となりました。

今年はコロナウイルスの影響もあり、例年よりは規模を縮小てての開催となりました。 夏祭りの行事の一貫として、職員やご利用の方(掲示に同意を頂いた方のみ)の子供の頃や、若い頃の写真を掲示し、昔をなつかしんでいただきました。

夏祭りの行事の一貫として、職員やご利用の方(掲示に同意を頂いた方のみ)の子供の頃や、若い頃の写真を掲示し、昔をなつかしんでいただきました。

昨日は群馬県伊勢崎市で40.5度を記録したとニュースになっていました。岡山も連日30度を超え、毎日暑い日が続いています。こまめな水分補給で熱中症対策が必須ですね。

昨日は群馬県伊勢崎市で40.5度を記録したとニュースになっていました。岡山も連日30度を超え、毎日暑い日が続いています。こまめな水分補給で熱中症対策が必須ですね。

5月上旬にデイサービスの皆さんと植えた野菜たち。

5月上旬にデイサービスの皆さんと植えた野菜たち。 それから毎日朝・昼・夕と様子を見に行き、定規でサイズを測ったり実の下に藁を敷いたりして、成長を見守りました。日に日に大きくなるスイカを『黒ちゃん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、赤ちゃん…』などと呼び名を付け、腐ってないか?破裂していないか?カラスにやられていないか?と本当に心配がつきませんでした。休み明けには『スイカたち、皆どう?』と朝一番に確認するほど、まるでスイカのお母さんの様な気持ちになっていました。

それから毎日朝・昼・夕と様子を見に行き、定規でサイズを測ったり実の下に藁を敷いたりして、成長を見守りました。日に日に大きくなるスイカを『黒ちゃん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、赤ちゃん…』などと呼び名を付け、腐ってないか?破裂していないか?カラスにやられていないか?と本当に心配がつきませんでした。休み明けには『スイカたち、皆どう?』と朝一番に確認するほど、まるでスイカのお母さんの様な気持ちになっていました。 写真は2018年に開催された『第53回のぞみの会』作品展示の様子です。

写真は2018年に開催された『第53回のぞみの会』作品展示の様子です。 新型コロナウィルス感染者数は日々減少傾向ではありますが、今年は感染症予防をしつつ熱中症の予防も必要という、今まで経験したことのない夏を迎えることとなりました。

新型コロナウィルス感染者数は日々減少傾向ではありますが、今年は感染症予防をしつつ熱中症の予防も必要という、今まで経験したことのない夏を迎えることとなりました。 ・常時窓を開けて換気。

・常時窓を開けて換気。

さて、今回は認知症疾患医療センターにあります貸し出し本『

さて、今回は認知症疾患医療センターにあります貸し出し本『